明智光秀の黒幕 [歴史への旅・武士の時代]

本能寺の変・明智光秀謀反の理由についてはいくつもの説がある。古くからあるのは遺恨説で、長曾我部問題での精神圧迫も理由に挙げられることが多い。しかしこれで光秀が自暴自棄になってしまったとするのには無理がある。一万五千の軍勢はノイローゼ状態で動かせるものではない。事実、天王山でも光秀軍は統率よく戦っている。明智は確信に基づいた戦闘を繰り広げているのだ。

明智光秀も優れた武将であったが、織田の家臣全てを敵に回して勝てるほど自分が強力だと思ってはいなかっただろう。どこかにより所があったはずだ。明智光秀には黒幕がいたことになる。黒幕についても諸説あり、毛利に保護されていた足利将軍という説もあるが、毛利との連携が全く出来ていないところからも、これは違うし、もともと光秀には将軍義昭を見限って信長についたという経緯がある。最終的な利を得た豊臣秀吉や徳川家康を挙げる人もいる。しかし、こういった人たちに騙されたのならば、当然、光秀は戦いの中で事実を暴露するはずだ。この黒幕は光秀に約束事を暴露されない、あるいは確約をしないことが当たり前とされているものでなければならない。それは天皇をおいて他にない。

光秀の言葉として伝えられているものに『武士の嘘を武略と言い、仏の嘘を方便と言う。土民百姓はかわゆきことなり』 と言うのがあるが、うまく騙せば行政なんて楽なものととれる。力づくで押さえるよりも、うまく騙すことが行政のコツであるのは今も昔も変わらない。教養人としても知られる光秀は強いもの勝ちで済ませるタイプではなく、騙してでも、なんとか理屈づけすることを重視する人間だったことがわかる。

理屈人間である明智光秀が、反信長で決起するにはそれ相応の大義名分が必要だ。主君に対する謀反という封建道徳を上回る大義名分を与えることができる黒幕は誰だろうか。それは天皇をおいて他にない。天皇を味方につければ、朝臣光秀が逆賊信長を討ち取ったという構図を描けるのだ。

織田信長と正親町天皇の確執を示す文献はないが、歴代天皇というものは決して実力者との確執を表に出さないものだ。確かに信長は初期に天皇を擁護する立場を取った。それは足利将軍家にも言えることだ。信長は当初、将軍家を補佐したがその無能振りにあいそをつかした。天皇家も保護する姿勢を見せたが、実力で将軍を排除したら、すぐに擦り寄ってきた天皇にもやはりあいそをつかしたのである。浅井朝倉攻めの時には天皇を擁する大義名分を利用したが、後年には摂政、関白その他の位階を全て断った。

なぜ、位階を断るようになったのか。それは単に敵対する武将との抗争に明け暮れる立場から天下国家を統治する立場への進化である。誰の家臣にもなったことがなく、実力だけで運命を切り開いてきた信長に天皇の権威による正当化などいらない。鉄砲やキリスト教も取り入れ、楽市楽座などの旧弊を打ち壊す政策を次々に実行する信長には、もはや天皇の権威など噴飯物でしかなかった。もともと信長は徹底した合理主義者だった。父親の葬儀に灰をぶちまけた逸話もあるくらいで宗教や伝統にはとらわれないのだ。天皇はもはや確執を持つ相手ですらない、どうでも良い存在になっていた。

これは天皇にとって最悪の事態だ。源頼朝も天皇の権威に逆らい、政治の実権をわがものにしたが、征夷大将軍を受けることで一応天皇は面子を保った。足利も天皇をないがしろにはしたが、位階だけはありがたがったから天皇に任命されたという形式になった。しかし、信長は位階など眼中になかった。無階の信長が天下を治めるのでは天皇は全く無視されたことになり、天皇制の存続すらあやうい。誰でも良いが、信長だけは困る。これが天皇の本音だっただろう。天皇には動機がある。天皇は光秀に決起を促したに違いない。

正親町天皇は、変の後のわずか7日間に3度も勅使を派遣している。『明智光秀公家譜覚書』によると、変後の時期に光秀は参内し、従三位・中将と征夷大将軍の宣下を受けたという。真偽のほどはわからないが、なんらかの内示があったに違いない。少なくとも十分期待はさせた。

光秀も、天皇の権威があれば多くの武将を従わせることが出来ると考えた。信長を討ち取ったあと二条城にいた長男の信忠も討ち取っているが、信忠はかなりの軍勢をもっていた。それが、あっけなく討ち取られているのは、都の情勢としては天皇と組んだ光秀が正統派になったという認識が支配していたからだ。信忠の軍勢は四散してしまい、光秀に対抗することもできなかった。光秀が単なる反乱軍なら信忠の正規軍が動揺するようなことはない。

毛利との戦闘の真っ最中で、羽柴秀吉もそう簡単には戻ってこれないし、その間に自分が補佐役になって天皇親政の体制を整えてしまえば、徳川や毛利も有力だから、簡単に羽柴秀吉に天下が転げるわけがない。三すくみ四すくみの状態が続くはずと踏んでいたのだ。天皇の権威のもとにかなりの武将を従えておけば、いずれ羽柴、毛利、徳川のいずれかが自分に擦りよってくるだろうと考えたのも当然だ。

ところが、秀吉の転進はなんとも素早いものだった。わずか3日でとって返し、天王山の戦いになった。主君のあだ討ちと言う事で全軍を指揮する実績を作ってしまった。中国大返しを知った天皇は、勿論明智光秀を冷たくあしらった。秀吉に擦寄り、摂政関白太政大臣全部位階を授けてしまった。何のことはない光秀の挙兵は秀吉に天下を取らせるためにやったようなものだ。光秀は天皇に騙されたことになる。

天皇は、光秀への勅使に関して、勅使として派遣されたのは吉田神社の神官であるから正式ではないと言い訳をしている。それが言い訳にすぎず、本能寺の黒幕が天皇であったことは秀吉にも察しがついただろう。秀吉はこれを公には深く追求せず、むしろ蔭でそれを逆用した。借りの出来た天皇はもはや秀吉のいいなりであった。信長と異なり、秀吉は織田家の家臣として引き立てられて出世したのだ。忠誠を尽くすべき織田家を乗り越えて自分が天下を取るためには天皇の権威が必要だったのである。そして、そのことで天皇家もまた安泰になった。

秀吉は光秀の挙兵を遺恨によるものだという説を積極的に広め、これが太閤記などで浸透した。こうして本能寺の変の真実は解明されることなく歴史に埋もれたのであり、今日、光秀の挙動が謎として残された所以でもある。

明智光秀も優れた武将であったが、織田の家臣全てを敵に回して勝てるほど自分が強力だと思ってはいなかっただろう。どこかにより所があったはずだ。明智光秀には黒幕がいたことになる。黒幕についても諸説あり、毛利に保護されていた足利将軍という説もあるが、毛利との連携が全く出来ていないところからも、これは違うし、もともと光秀には将軍義昭を見限って信長についたという経緯がある。最終的な利を得た豊臣秀吉や徳川家康を挙げる人もいる。しかし、こういった人たちに騙されたのならば、当然、光秀は戦いの中で事実を暴露するはずだ。この黒幕は光秀に約束事を暴露されない、あるいは確約をしないことが当たり前とされているものでなければならない。それは天皇をおいて他にない。

光秀の言葉として伝えられているものに『武士の嘘を武略と言い、仏の嘘を方便と言う。土民百姓はかわゆきことなり』 と言うのがあるが、うまく騙せば行政なんて楽なものととれる。力づくで押さえるよりも、うまく騙すことが行政のコツであるのは今も昔も変わらない。教養人としても知られる光秀は強いもの勝ちで済ませるタイプではなく、騙してでも、なんとか理屈づけすることを重視する人間だったことがわかる。

理屈人間である明智光秀が、反信長で決起するにはそれ相応の大義名分が必要だ。主君に対する謀反という封建道徳を上回る大義名分を与えることができる黒幕は誰だろうか。それは天皇をおいて他にない。天皇を味方につければ、朝臣光秀が逆賊信長を討ち取ったという構図を描けるのだ。

織田信長と正親町天皇の確執を示す文献はないが、歴代天皇というものは決して実力者との確執を表に出さないものだ。確かに信長は初期に天皇を擁護する立場を取った。それは足利将軍家にも言えることだ。信長は当初、将軍家を補佐したがその無能振りにあいそをつかした。天皇家も保護する姿勢を見せたが、実力で将軍を排除したら、すぐに擦り寄ってきた天皇にもやはりあいそをつかしたのである。浅井朝倉攻めの時には天皇を擁する大義名分を利用したが、後年には摂政、関白その他の位階を全て断った。

なぜ、位階を断るようになったのか。それは単に敵対する武将との抗争に明け暮れる立場から天下国家を統治する立場への進化である。誰の家臣にもなったことがなく、実力だけで運命を切り開いてきた信長に天皇の権威による正当化などいらない。鉄砲やキリスト教も取り入れ、楽市楽座などの旧弊を打ち壊す政策を次々に実行する信長には、もはや天皇の権威など噴飯物でしかなかった。もともと信長は徹底した合理主義者だった。父親の葬儀に灰をぶちまけた逸話もあるくらいで宗教や伝統にはとらわれないのだ。天皇はもはや確執を持つ相手ですらない、どうでも良い存在になっていた。

これは天皇にとって最悪の事態だ。源頼朝も天皇の権威に逆らい、政治の実権をわがものにしたが、征夷大将軍を受けることで一応天皇は面子を保った。足利も天皇をないがしろにはしたが、位階だけはありがたがったから天皇に任命されたという形式になった。しかし、信長は位階など眼中になかった。無階の信長が天下を治めるのでは天皇は全く無視されたことになり、天皇制の存続すらあやうい。誰でも良いが、信長だけは困る。これが天皇の本音だっただろう。天皇には動機がある。天皇は光秀に決起を促したに違いない。

正親町天皇は、変の後のわずか7日間に3度も勅使を派遣している。『明智光秀公家譜覚書』によると、変後の時期に光秀は参内し、従三位・中将と征夷大将軍の宣下を受けたという。真偽のほどはわからないが、なんらかの内示があったに違いない。少なくとも十分期待はさせた。

光秀も、天皇の権威があれば多くの武将を従わせることが出来ると考えた。信長を討ち取ったあと二条城にいた長男の信忠も討ち取っているが、信忠はかなりの軍勢をもっていた。それが、あっけなく討ち取られているのは、都の情勢としては天皇と組んだ光秀が正統派になったという認識が支配していたからだ。信忠の軍勢は四散してしまい、光秀に対抗することもできなかった。光秀が単なる反乱軍なら信忠の正規軍が動揺するようなことはない。

毛利との戦闘の真っ最中で、羽柴秀吉もそう簡単には戻ってこれないし、その間に自分が補佐役になって天皇親政の体制を整えてしまえば、徳川や毛利も有力だから、簡単に羽柴秀吉に天下が転げるわけがない。三すくみ四すくみの状態が続くはずと踏んでいたのだ。天皇の権威のもとにかなりの武将を従えておけば、いずれ羽柴、毛利、徳川のいずれかが自分に擦りよってくるだろうと考えたのも当然だ。

ところが、秀吉の転進はなんとも素早いものだった。わずか3日でとって返し、天王山の戦いになった。主君のあだ討ちと言う事で全軍を指揮する実績を作ってしまった。中国大返しを知った天皇は、勿論明智光秀を冷たくあしらった。秀吉に擦寄り、摂政関白太政大臣全部位階を授けてしまった。何のことはない光秀の挙兵は秀吉に天下を取らせるためにやったようなものだ。光秀は天皇に騙されたことになる。

天皇は、光秀への勅使に関して、勅使として派遣されたのは吉田神社の神官であるから正式ではないと言い訳をしている。それが言い訳にすぎず、本能寺の黒幕が天皇であったことは秀吉にも察しがついただろう。秀吉はこれを公には深く追求せず、むしろ蔭でそれを逆用した。借りの出来た天皇はもはや秀吉のいいなりであった。信長と異なり、秀吉は織田家の家臣として引き立てられて出世したのだ。忠誠を尽くすべき織田家を乗り越えて自分が天下を取るためには天皇の権威が必要だったのである。そして、そのことで天皇家もまた安泰になった。

秀吉は光秀の挙兵を遺恨によるものだという説を積極的に広め、これが太閤記などで浸透した。こうして本能寺の変の真実は解明されることなく歴史に埋もれたのであり、今日、光秀の挙動が謎として残された所以でもある。

坂本龍馬異論 [歴史への旅・武士の時代]

昨今の評価では、明治維新と言えばすなわち坂本龍馬の活躍となる。坂本龍馬は完全に英雄視され、いかに偉大な人物であったかの逸話には事欠かない。しかし、実はこれは70年代80年代からの現象でしかない。それ以前には坂本龍馬の名前はここまで有名なものではなかった。

実際、坂本龍馬が明治維新で何をやったかというと定かではない。薩長連合を作ったのは龍馬だと言うが、薩摩長州を代表して決断したのはあくまでも木戸孝允であり、小松帯刀だったし、薩摩の藩論をまとめたのは西郷・大久保だった。長・薩・幕の3すくみになれば薩長の連合はいわば自然の成り行きでもあるし、奇想天外な発想ではない。薩長の連合を説いた人は龍馬に限らず大勢いた。

海援隊と言う組織を立ち上げたことも龍馬の事跡だが、海援隊は高々30名のもので、明治維新に果たした役割は大きくない。日本海軍へも伝統は何等引き継がれていない。幕府の海軍練習所の残党を引き連れていったものではあるが、教育組織ではなかったので人材もたいして排出していない。明治政府で役割を果たしたのは陸奥宗光くらいのものだ。

岩崎弥太郎との関連で海援隊の貿易事業の先駆性が言われるが、岩崎は海援隊員ではない。活動は短期間でたいして貿易も実績がない。いろは丸事件に至っては、積荷が無かったことが沈没船の引き揚げでわかり、和歌山藩から賠償金を取った事は詐欺でしかなかったことが最近明らかになっている。

坂本龍馬の思想が先見的だったことも言われるが、特に著作があるわけではなく影響を与えるものではなかった。「船中八策」と言われる伝聞があるが、出典は明らかではない。自筆で書かれたものは「新政府綱領八策」というもので、もっと簡略な政策事項の羅列に過ぎない。その内容も特に画期的なものとも言えない。当時の人なら誰でも似たようなものを挙げたにちがいない。

実際、横井小楠も「国是三論」「国是七条」「国是十二条」を書いているし、その内容は似ている。「船中八策」が五箇条の御誓文の元になったと言われるが根拠はない。御誓文の作者は由里公正である。由里は横井小楠の弟子だからそちらの影響が強いだろう。船中八策も横井小楠の影響を受けただけのものかも知れない。龍馬が乙女姉に書いた手紙の「日本を今一度洗濯いたしたく候」という文言は有名だが、実はこれも横井小楠の受け売りなのだ。

新政府を立ち上げたのは、天皇が顧問(議定)や議員(参与)を定めて議論で決する小御所会議だが、このやり方は船中八策と同じだ。しかし、これは岩倉・大久保の合作で生まれたものであり、もちろん彼等は船中八策を読んでいない。当時の情勢としてはこうでなくては前に進めなかったから、誰しも同じ事を考えたのだ。船中八策を読んだかもしれない山内容堂や後藤象二郎などの土佐閥は会議には参加したが蚊帳の外におかれていた。「かもしれない」と言うのは船中八策には原本がなく、後出しで明治元年の「藩論」の中で引用されているだけだからだ。

坂本龍馬は下役の出身で少年時代は特に目立たなかったし、成長した後にはすぐに脱藩してしまったのだから、土佐に殆ど影響力がなかった。岩崎弥太郎とは死ぬ間際まで面識が無かったし、板垣退助も龍馬とはすれ違いだった。龍馬亡き後を引き継いだかに言われる後藤象二郎との関係も、手紙を見れば龍馬は後藤を「先生」と呼び、後藤は龍馬に「君」と書いている。子弟は全く逆である。

だから坂本龍馬は素浪人としてあちこち渡り歩き、放言しただけと言われても仕方がなく、明治時代には、今では誰も評価しない、高山彦九郎や蒲生君平と同じ扱いになっていた。当時、脱藩して諸国を遍歴しながら尊皇攘夷をアジって廻った浪人は沢山いたのである。明治政府は勲功により龍馬家督の相続を認めたが石高は15人扶持という評価だった。せいぜい下士官の待遇でしかない。

明治初期には、維新の立役者は誰かといった評論が盛んに行われたのだが、維新三傑論では西郷、木戸、勝を挙げており、坂本龍馬を入れて四傑にしろなどといった異論も無く定着した。山脇之人の『維新十傑論』も明治17年に出版されていて江藤新平、横井平四郎、大村益次郎 、小松帯刀、前原一誠、広沢兵助、岩倉具視 を三傑に加えているがこれにも坂本龍馬は入っていない。やはり異論はなかったようで、その後これで定着した。坂本龍馬については、あまり知られていなかったし、評価もされていなかったと言う事だ。

十傑は明治になるまで生き残って元勲として明治政府で活躍した人に限られているのだから、暗殺されてしまった龍馬が除外されているという解釈もあるが、龍馬が暗殺されたのは大政奉還の後だし、横井小楠も龍馬以前に蟄居させられ、明治になって出仕した途端に暗殺されて政府では何もしていない。坂本龍馬が本当に重要な人物ならそんな切り分けはやらないだろう。

横井小楠の方は人物として評価が高かったことがわかる。勝海舟は龍馬を評価していたことで知られるが、弟子の一人としか見ていない。勝が『氷川清話』に「俺は恐ろしいものを2度見たことがある」として西郷隆盛と横井小楠に会ったことを挙げている。西郷が幕府をも倒すほどの実力者であり恐ろしいのはわかるとして、一介の思想家に過ぎない横井小楠が恐ろしいとは、ひたすらその思想の影響力にある。坂本龍馬はそれほどでもなかったと言うことだ。

忘れ去られた名前である坂本龍馬が復活したのは日露戦争の時の事だ。土佐は、薩長土肥の一角を占めてはいるが、地の利に恵まれず全国区で活躍した人物が少なかった。薩長に頭を抑えられ、何かにつけて割を食っていた土佐閥には、新政府まであと一息の所で坂本・中岡が死んだことが悔やまれた。坂本が生きていたなら、などという思いが根強くあったのだ。宮内大臣だった田中光顕が昭憲皇太后のバルチック艦隊撃破を予言した夢の話を聞き込んだ。この、夢枕に現れた侍を坂本龍馬だとして宣伝したのである。

以来、龍馬の名前は少し知られるようになり、いろんな本にも登場するようになった。1928年には真山青果が戯曲『坂本龍馬』も書いた。しかし、知名度はまだまだ低く、大方の人の明治維新は三傑、十傑の活躍で占められていた。大仏次郎の鞍馬天狗40巻は映画にもなり大衆に広まった。このお話には近藤勇、桂小五郎、西郷隆盛、伊藤俊輔、井上聞多、あるいは横井小楠など実在の人物が数多く出てくるが、坂本龍馬は出てこない。

今のような龍馬像が浮き上がったのはひとえに司馬遼太郎の「竜馬が行く」がベストセラーになって、鞍馬天狗の明治維新観が覆されてからだ。根底には明治維新のとらえ方の転換があった。明治維新を主導したのは王政復古の勤皇運動だったのだが、それでは現代から見た意味合いがあまりにも空虚で、どの物語も主人公が命を掛ける意義に乏しくなってしまう。そのため、明治維新をむしろ近代化改革として捉えたいという願望があるのだ。単なる尊王論者を超えた明治維新人格を期待され、司馬遼太郎の創作がこれに合致したのである。龍馬ではなく「竜馬」としたのは、司馬の創造した人物であるという意味だった。

実際、坂本龍馬が明治維新で何をやったかというと定かではない。薩長連合を作ったのは龍馬だと言うが、薩摩長州を代表して決断したのはあくまでも木戸孝允であり、小松帯刀だったし、薩摩の藩論をまとめたのは西郷・大久保だった。長・薩・幕の3すくみになれば薩長の連合はいわば自然の成り行きでもあるし、奇想天外な発想ではない。薩長の連合を説いた人は龍馬に限らず大勢いた。

海援隊と言う組織を立ち上げたことも龍馬の事跡だが、海援隊は高々30名のもので、明治維新に果たした役割は大きくない。日本海軍へも伝統は何等引き継がれていない。幕府の海軍練習所の残党を引き連れていったものではあるが、教育組織ではなかったので人材もたいして排出していない。明治政府で役割を果たしたのは陸奥宗光くらいのものだ。

岩崎弥太郎との関連で海援隊の貿易事業の先駆性が言われるが、岩崎は海援隊員ではない。活動は短期間でたいして貿易も実績がない。いろは丸事件に至っては、積荷が無かったことが沈没船の引き揚げでわかり、和歌山藩から賠償金を取った事は詐欺でしかなかったことが最近明らかになっている。

坂本龍馬の思想が先見的だったことも言われるが、特に著作があるわけではなく影響を与えるものではなかった。「船中八策」と言われる伝聞があるが、出典は明らかではない。自筆で書かれたものは「新政府綱領八策」というもので、もっと簡略な政策事項の羅列に過ぎない。その内容も特に画期的なものとも言えない。当時の人なら誰でも似たようなものを挙げたにちがいない。

実際、横井小楠も「国是三論」「国是七条」「国是十二条」を書いているし、その内容は似ている。「船中八策」が五箇条の御誓文の元になったと言われるが根拠はない。御誓文の作者は由里公正である。由里は横井小楠の弟子だからそちらの影響が強いだろう。船中八策も横井小楠の影響を受けただけのものかも知れない。龍馬が乙女姉に書いた手紙の「日本を今一度洗濯いたしたく候」という文言は有名だが、実はこれも横井小楠の受け売りなのだ。

新政府を立ち上げたのは、天皇が顧問(議定)や議員(参与)を定めて議論で決する小御所会議だが、このやり方は船中八策と同じだ。しかし、これは岩倉・大久保の合作で生まれたものであり、もちろん彼等は船中八策を読んでいない。当時の情勢としてはこうでなくては前に進めなかったから、誰しも同じ事を考えたのだ。船中八策を読んだかもしれない山内容堂や後藤象二郎などの土佐閥は会議には参加したが蚊帳の外におかれていた。「かもしれない」と言うのは船中八策には原本がなく、後出しで明治元年の「藩論」の中で引用されているだけだからだ。

坂本龍馬は下役の出身で少年時代は特に目立たなかったし、成長した後にはすぐに脱藩してしまったのだから、土佐に殆ど影響力がなかった。岩崎弥太郎とは死ぬ間際まで面識が無かったし、板垣退助も龍馬とはすれ違いだった。龍馬亡き後を引き継いだかに言われる後藤象二郎との関係も、手紙を見れば龍馬は後藤を「先生」と呼び、後藤は龍馬に「君」と書いている。子弟は全く逆である。

だから坂本龍馬は素浪人としてあちこち渡り歩き、放言しただけと言われても仕方がなく、明治時代には、今では誰も評価しない、高山彦九郎や蒲生君平と同じ扱いになっていた。当時、脱藩して諸国を遍歴しながら尊皇攘夷をアジって廻った浪人は沢山いたのである。明治政府は勲功により龍馬家督の相続を認めたが石高は15人扶持という評価だった。せいぜい下士官の待遇でしかない。

明治初期には、維新の立役者は誰かといった評論が盛んに行われたのだが、維新三傑論では西郷、木戸、勝を挙げており、坂本龍馬を入れて四傑にしろなどといった異論も無く定着した。山脇之人の『維新十傑論』も明治17年に出版されていて江藤新平、横井平四郎、大村益次郎 、小松帯刀、前原一誠、広沢兵助、岩倉具視 を三傑に加えているがこれにも坂本龍馬は入っていない。やはり異論はなかったようで、その後これで定着した。坂本龍馬については、あまり知られていなかったし、評価もされていなかったと言う事だ。

十傑は明治になるまで生き残って元勲として明治政府で活躍した人に限られているのだから、暗殺されてしまった龍馬が除外されているという解釈もあるが、龍馬が暗殺されたのは大政奉還の後だし、横井小楠も龍馬以前に蟄居させられ、明治になって出仕した途端に暗殺されて政府では何もしていない。坂本龍馬が本当に重要な人物ならそんな切り分けはやらないだろう。

横井小楠の方は人物として評価が高かったことがわかる。勝海舟は龍馬を評価していたことで知られるが、弟子の一人としか見ていない。勝が『氷川清話』に「俺は恐ろしいものを2度見たことがある」として西郷隆盛と横井小楠に会ったことを挙げている。西郷が幕府をも倒すほどの実力者であり恐ろしいのはわかるとして、一介の思想家に過ぎない横井小楠が恐ろしいとは、ひたすらその思想の影響力にある。坂本龍馬はそれほどでもなかったと言うことだ。

忘れ去られた名前である坂本龍馬が復活したのは日露戦争の時の事だ。土佐は、薩長土肥の一角を占めてはいるが、地の利に恵まれず全国区で活躍した人物が少なかった。薩長に頭を抑えられ、何かにつけて割を食っていた土佐閥には、新政府まであと一息の所で坂本・中岡が死んだことが悔やまれた。坂本が生きていたなら、などという思いが根強くあったのだ。宮内大臣だった田中光顕が昭憲皇太后のバルチック艦隊撃破を予言した夢の話を聞き込んだ。この、夢枕に現れた侍を坂本龍馬だとして宣伝したのである。

以来、龍馬の名前は少し知られるようになり、いろんな本にも登場するようになった。1928年には真山青果が戯曲『坂本龍馬』も書いた。しかし、知名度はまだまだ低く、大方の人の明治維新は三傑、十傑の活躍で占められていた。大仏次郎の鞍馬天狗40巻は映画にもなり大衆に広まった。このお話には近藤勇、桂小五郎、西郷隆盛、伊藤俊輔、井上聞多、あるいは横井小楠など実在の人物が数多く出てくるが、坂本龍馬は出てこない。

今のような龍馬像が浮き上がったのはひとえに司馬遼太郎の「竜馬が行く」がベストセラーになって、鞍馬天狗の明治維新観が覆されてからだ。根底には明治維新のとらえ方の転換があった。明治維新を主導したのは王政復古の勤皇運動だったのだが、それでは現代から見た意味合いがあまりにも空虚で、どの物語も主人公が命を掛ける意義に乏しくなってしまう。そのため、明治維新をむしろ近代化改革として捉えたいという願望があるのだ。単なる尊王論者を超えた明治維新人格を期待され、司馬遼太郎の創作がこれに合致したのである。龍馬ではなく「竜馬」としたのは、司馬の創造した人物であるという意味だった。

「うつろ舟」漂着の謎 [歴史への旅・武士の時代]

江戸時代にUFO型の謎の船が漂着したという話がある。1803年、小笠原越中守の所領、常陸国「はらやどり」と言う浜で、空飛ぶ円盤のような丸い形の奇妙な船を見つけた。船底は鉄で補強されていて、窓にガラスがはめられ中に女が一人乗っているのが見えた。箱を抱えていたがよほど大事と見えて手放そうとしない。船には怪奇な文字が書かれていた。色白で髪は赤く、服装は細身の筒袖で言葉は通じず、漁民たちは面倒を恐れてこの船を沖合に戻してしまったという。

この出どころは曲亭馬琴の「虚(うつろ)舟の蛮女」と題する書き物にあり「兎園小説」の中に出てくる。船と細身の衣服を身に着けた美女の図が付属している。

これはが全くの創作と言うこともあり得る。馬琴は言わずと知れた創作の達人である。芥川龍之介に「きりしとほろ上人伝」という作品があるが、その書きぶりから当然資料を丹念に調べて書いたものに思えたのだが、本人が随筆の中で実は全くの創作だと語っていて驚いたことがある。作家の想像力というのは凄いものだ。

「兎園小説」はこの他にも謎の少女の話とか、怪奇な謎話が多い。それをいかにも実話であるとする書きぶりになっている。うつろ船に関しても「これ以上詳しい事を知っている人がいたら教えてほしい」などと結んで、読者がある程度実話かと思うように仕向けてあるのは意図的かもしれない。柳田国男はうつろ舟を全くの創作だと決めつけている。

しかし、この話が出てくる資料は「兎園小説」だけではない。御家人屋代弘賢の「弘賢随筆」にも出てきて内容は図も含めてほとんど同じだ。馬琴は兎園会と称する文人の集まりを持っており、その中で各人が珍談奇談、面白い話を披露するのだが、それをまとめたのが「兎園小説」である。屋代弘賢は兎園会メンバーであり例会の記録として残したのだから、うつろ舟が兎園会での話題となった事は確かだ。馬琴がゼロから創作したものではない。

その他にも資料は見つかっており、その数は11になっている。馬琴は人気作家だから「兎園小説」で話は広がっただろう。どの資料も「1803年」「小笠原越中守所領」は共通している。「怪奇な文字」もほとんどが同じだ。ただ漂着地についてはバリエーションがある。馬琴の「はらやどり」は存在せず、いかにも実在性の薄い地名だ。それぞれが何らかの情報をもとに、この修正を試みたのかもしれない。「原舎浜」が多いが、「京舎浜」「常陸外濱」「安房の湊」「阿久津浦」というのもある。しかし、結局のところ、これらはすべて実在が確認できない。

漂着地の謎は続いたが、2014年になって三重大の田中嘉津夫さんが発見した甲賀資料に常陸原・舎利(しゃり)と地名が書かれていたことで場所の特定が一変した。この地名は伊能忠敬の日本地図にも載っている実在する地名だ。常陸原・舎利が常陸・原(はら)舎(やど)利(り)と転化したのも説明がつく。

常陸国の海岸は九十九里浜などと呼ばれ、利根川河口まで荒涼とした砂浜が続いていた。南部は常陸原とも言われ、ここに矢田部村、東下村があった。東下村の面積は広く、実際には波崎組、舎利組、高野組の3村に分かれていたようだ。舎利は人口も少なく、明治になって地引網漁業が盛んになるまで定住者もいなかった。これらの村は波崎町となり、現在は茨城県神栖市に組み込まれている。

新資料の発見で漂着地が確定したかと言うとそうでもない。問題は矢田部村、東下村が、旗本松下氏の所領であり、小笠原の所領ではないことだ。実は「小笠原越中守所領」自体に問題がある。小笠原宗準は1802年に不正があり御役御免となり、越中守ではなくなった。漂着した1803年には「小笠原越中守所領」はなかったのである。家督は息子の起言(珉之助)が継いだから小笠原家が常陸国に知行所を持っていたことは事実だ。しかしそれは山奥の筑波郡と新利根川沿いの内陸部稲敷郡河内町源清田にあり、浜辺ではない。漂着できる場所ではないのだ。

当時の旗本知行地は細かく入り組んでおり、一つの村が10以上に分かれていたりする。今のように民博のデータベースがあるわけでないから年貢を納めている当事者以外、誰の領地なのかは良くわからなかった。だからどの資料も「小笠原越中守所領」を疑問なく引き継いだのだろう。最初の資料が間違った結果だ。

馬琴よりも早い時期に書かれたことがはっきりしているのは松平定信の家臣駒井乗邨が書いた「鶯(おう)宿(しゅく)雑記」である。「鶯宿雑記」はいろんな書物を書き写したり、伝聞した事を書いたり、雑多に記録したもので、600巻に及ぶ膨大な資料だ。1815年から30年に渡って書き続けられたものだが、うつろ船部分は14巻に位置しているから1815年頃、馬琴より10年早く書かれたものだと言える。

「鶯宿雑記」の記事は「兎園小説」とかなり異なる。小笠原越中守の知行所から連絡を受けて(多分江戸屋敷に)調査に行ったが何もわからなかったと言うものだ。小笠原越中守の所領とは書いてない。「徒士頭として江戸在勤中」のことと書いてあるが本人でなく聞き書きかも知れない。駒井乗邨は徒士頭ではなかったし、1793年に松平定信が失脚し1803年には白河に戻っていたはずだ。図もついているが黒髪で和服を着ている。現地に行ったとしても、半年後だから見たわけでなく聞き取ったことを図にしたものだろう。大きく違うのは「奇妙な文字」である。四角ベースの複雑なもので文字と言うより模様ともとれるものだ。

「鶯宿雑記」は私家文書だから多くの人の目に触れるものではなかったし、奥州白河にいたから兎園会メンバーでもない。しかし、駒井乗邨は屋代弘賢とつながりがあった。屋代弘賢が1813年に「諸国風俗問状」を出した時に答えて白河の項を執筆したのが駒井乗邨だった。屋代弘賢が駒井乗邨からうつろ船の話を聞き兎園会に持ち込んだことは十分考えられる。

屋代弘賢が駒井乗邨からうつろ船の話を聞き、他のメンバーが雑多な情報を加えて「兎園小説」を構成して行ったのではないだろうか。奇妙な文字も当時、蛮字と言われていたものの一つだ。長崎の「おくんち」にもこの文字が現れている。蛮女の姿かたちは当時流行っていた養蚕の神様「金色姫」に似ており、金色姫絵姿の出版には馬琴も関与している。

金色姫の説話自体がうつろ船に酷似している。金色姫は継母に疎まれ命を脅かされた天竺の王女である。王は姫を憐れんで桑の木で作った靭(うつぼ)舟に乗せて大海に流した。それが常陸の国豊浦の湊に流れ着き、姫を救った翁に蚕を残し、これが養蚕の始まりだというものだ。

ちょっとした噂話に金色姫伝説を結び付け、膨らしたものが「うつろ舟」奇譚だろう。しかし、話の大本がどこにあって、どの程度のものだったたかは、やはり謎として残る。

この出どころは曲亭馬琴の「虚(うつろ)舟の蛮女」と題する書き物にあり「兎園小説」の中に出てくる。船と細身の衣服を身に着けた美女の図が付属している。

これはが全くの創作と言うこともあり得る。馬琴は言わずと知れた創作の達人である。芥川龍之介に「きりしとほろ上人伝」という作品があるが、その書きぶりから当然資料を丹念に調べて書いたものに思えたのだが、本人が随筆の中で実は全くの創作だと語っていて驚いたことがある。作家の想像力というのは凄いものだ。

「兎園小説」はこの他にも謎の少女の話とか、怪奇な謎話が多い。それをいかにも実話であるとする書きぶりになっている。うつろ船に関しても「これ以上詳しい事を知っている人がいたら教えてほしい」などと結んで、読者がある程度実話かと思うように仕向けてあるのは意図的かもしれない。柳田国男はうつろ舟を全くの創作だと決めつけている。

しかし、この話が出てくる資料は「兎園小説」だけではない。御家人屋代弘賢の「弘賢随筆」にも出てきて内容は図も含めてほとんど同じだ。馬琴は兎園会と称する文人の集まりを持っており、その中で各人が珍談奇談、面白い話を披露するのだが、それをまとめたのが「兎園小説」である。屋代弘賢は兎園会メンバーであり例会の記録として残したのだから、うつろ舟が兎園会での話題となった事は確かだ。馬琴がゼロから創作したものではない。

その他にも資料は見つかっており、その数は11になっている。馬琴は人気作家だから「兎園小説」で話は広がっただろう。どの資料も「1803年」「小笠原越中守所領」は共通している。「怪奇な文字」もほとんどが同じだ。ただ漂着地についてはバリエーションがある。馬琴の「はらやどり」は存在せず、いかにも実在性の薄い地名だ。それぞれが何らかの情報をもとに、この修正を試みたのかもしれない。「原舎浜」が多いが、「京舎浜」「常陸外濱」「安房の湊」「阿久津浦」というのもある。しかし、結局のところ、これらはすべて実在が確認できない。

漂着地の謎は続いたが、2014年になって三重大の田中嘉津夫さんが発見した甲賀資料に常陸原・舎利(しゃり)と地名が書かれていたことで場所の特定が一変した。この地名は伊能忠敬の日本地図にも載っている実在する地名だ。常陸原・舎利が常陸・原(はら)舎(やど)利(り)と転化したのも説明がつく。

常陸国の海岸は九十九里浜などと呼ばれ、利根川河口まで荒涼とした砂浜が続いていた。南部は常陸原とも言われ、ここに矢田部村、東下村があった。東下村の面積は広く、実際には波崎組、舎利組、高野組の3村に分かれていたようだ。舎利は人口も少なく、明治になって地引網漁業が盛んになるまで定住者もいなかった。これらの村は波崎町となり、現在は茨城県神栖市に組み込まれている。

新資料の発見で漂着地が確定したかと言うとそうでもない。問題は矢田部村、東下村が、旗本松下氏の所領であり、小笠原の所領ではないことだ。実は「小笠原越中守所領」自体に問題がある。小笠原宗準は1802年に不正があり御役御免となり、越中守ではなくなった。漂着した1803年には「小笠原越中守所領」はなかったのである。家督は息子の起言(珉之助)が継いだから小笠原家が常陸国に知行所を持っていたことは事実だ。しかしそれは山奥の筑波郡と新利根川沿いの内陸部稲敷郡河内町源清田にあり、浜辺ではない。漂着できる場所ではないのだ。

当時の旗本知行地は細かく入り組んでおり、一つの村が10以上に分かれていたりする。今のように民博のデータベースがあるわけでないから年貢を納めている当事者以外、誰の領地なのかは良くわからなかった。だからどの資料も「小笠原越中守所領」を疑問なく引き継いだのだろう。最初の資料が間違った結果だ。

馬琴よりも早い時期に書かれたことがはっきりしているのは松平定信の家臣駒井乗邨が書いた「鶯(おう)宿(しゅく)雑記」である。「鶯宿雑記」はいろんな書物を書き写したり、伝聞した事を書いたり、雑多に記録したもので、600巻に及ぶ膨大な資料だ。1815年から30年に渡って書き続けられたものだが、うつろ船部分は14巻に位置しているから1815年頃、馬琴より10年早く書かれたものだと言える。

「鶯宿雑記」の記事は「兎園小説」とかなり異なる。小笠原越中守の知行所から連絡を受けて(多分江戸屋敷に)調査に行ったが何もわからなかったと言うものだ。小笠原越中守の所領とは書いてない。「徒士頭として江戸在勤中」のことと書いてあるが本人でなく聞き書きかも知れない。駒井乗邨は徒士頭ではなかったし、1793年に松平定信が失脚し1803年には白河に戻っていたはずだ。図もついているが黒髪で和服を着ている。現地に行ったとしても、半年後だから見たわけでなく聞き取ったことを図にしたものだろう。大きく違うのは「奇妙な文字」である。四角ベースの複雑なもので文字と言うより模様ともとれるものだ。

「鶯宿雑記」は私家文書だから多くの人の目に触れるものではなかったし、奥州白河にいたから兎園会メンバーでもない。しかし、駒井乗邨は屋代弘賢とつながりがあった。屋代弘賢が1813年に「諸国風俗問状」を出した時に答えて白河の項を執筆したのが駒井乗邨だった。屋代弘賢が駒井乗邨からうつろ船の話を聞き兎園会に持ち込んだことは十分考えられる。

屋代弘賢が駒井乗邨からうつろ船の話を聞き、他のメンバーが雑多な情報を加えて「兎園小説」を構成して行ったのではないだろうか。奇妙な文字も当時、蛮字と言われていたものの一つだ。長崎の「おくんち」にもこの文字が現れている。蛮女の姿かたちは当時流行っていた養蚕の神様「金色姫」に似ており、金色姫絵姿の出版には馬琴も関与している。

金色姫の説話自体がうつろ船に酷似している。金色姫は継母に疎まれ命を脅かされた天竺の王女である。王は姫を憐れんで桑の木で作った靭(うつぼ)舟に乗せて大海に流した。それが常陸の国豊浦の湊に流れ着き、姫を救った翁に蚕を残し、これが養蚕の始まりだというものだ。

ちょっとした噂話に金色姫伝説を結び付け、膨らしたものが「うつろ舟」奇譚だろう。しかし、話の大本がどこにあって、どの程度のものだったたかは、やはり謎として残る。

海洋王国の虚構ーー中継貿易の実態 [歴史への旅・武士の時代]

web版はこちらです。

15世紀から16世紀にかけて、日本で言えば室町時代であるが、この当時琉球は中継貿易で繁栄を極めた海洋王国であったと思われているようだ。多くの歴史本がこれを書いており、小説などもこういった前提のもとに書かれているものが多い。しかし、これは本当だろうか?琉球は海に囲まれており、古くから海外への渡航があったことは確かだ。続日本紀にも南島から大和への来訪があったことが記されており、遣唐使船が阿児奈波に漂着して帰国したことも記されている。中国でもすでに随書に琉求が現れている。地理的には中国、日本、朝鮮の中間点にあり中継貿易の結節点となる条件はある。しかしこれだけでは貿易で繁栄する要件を満たしているとは言えない。造船技術や航海術の発達や貨幣経済のような社会システムの卓越した整備が必要である。

琉球はサンゴ礁からできた島であり火山島ではない。だから小さな島ではあるが平地が多く火山島ではあり得ないような農耕の発達があった。この農耕の発達が小さいながらも独自の王国を生み出す条件となった。琉球は農業国だったのである。沖縄は早くから開けた島であり、縄文時代からの遺跡も多く見られる。しかし、サンゴ礁には砂鉄がない。鉄器文明の生まれようがないために、実に10世紀まで石器時代が続いた。外洋船の建造には多くの鉄釘がいる。その前に鉄の工具やそれを使った船大工といった職業の発生がいる。

日本での記録は、727年以来1400年代まで途絶え、この空白期間に文化の発達があって石器時代から一挙に海洋王国に発展したと言うことも奇妙だ。発達段階に応じた交流の拡大があってしかるべきだ。その後の経過もいぶかしい。それほどまでに隆興した国がなぜ、いとも簡単に薩摩に屈服するのだろうか。秀吉の朝鮮出兵に協力する名護屋城の建設資金を要求されても、薩摩からの借金に頼らなければならなかったのはなぜだろうか。交易で富を蓄積していたのではなかったのか。ペリーが浦賀に来航する前に琉球に立ち寄っているが、ペリーは琉球を世界で最も貧しい国と観察している。繁栄を極めた海洋王国と言うことには大いに疑問がある。

歴代宝案は1607年の記事で「計今陸拾多年毫無利入日鑠月銷貧而若洗况又地窄人希賦税所入略償所出如斬匱窘」と書いている。60年このかた、交易は全く利益が上がっておらず財政は困窮しているということだ。中継貿易は 尚真王の時代に最盛期を迎えたと言われるが、球陽141号が掲げる王の事績は「又三府及び三十六島をして重ねて経界を正し、税を定め貢を納れしむ。」であり、交易についてはまったく業績とは考えられていない。結果的には交易は「もうからなかった」と考えるしかない。

琉球が明に朝貢を始めたのは、1372年に揚載が琉球に派遣されて招諭してからだ。まだその頃は琉球は三山に分裂していたのだが、中山の察度を最初として、各王は競って朝貢するようになった。臣下の礼を取らなければならないのだが、わずかばかりの貢物を持って行けば多大な下賜品が手に入るのだから朝貢は非常に分が良い交易だったのである。朝貢の回数はこのころが一番多い。朝貢に対する大盤振舞いは受け入れる側にも負担が大きいので、通常は2年1貢とかに制限するのだが、この頃の明は無制限で琉球からの朝貢を受け入れている。明にとっても琉球との交易が必要だったのである。

明は元を駆逐して成立したのであるが、馬の供給地は依然としてモンゴル族の北元が支配していたから琉球馬がほしかった。北方の緊張も続いているから、火薬原料もいるのだが、硫黄は中国に産出しない。琉球は硫黄鳥島に硫黄を持っていたのである。こういった琉球物産の供給は、小さな船での朝貢だけでは足りず、明から李浩を派遣して40匹の馬と5000斤の硫黄を持ち帰るといった直接買い付けの記録もある。小さな船ではいくら朝貢があってもまだ足らないという状況が続いたのである。

物流量の不足を補うために明は琉球に大型船を供与した。それだけでなく、船を操作する人材まで派遣した。破格の厚遇と言える。それだけ、明にとって琉球との交易の必要性は高かったということである。夜間航行のできる大型船と天測航法の導入で福州への無寄港直線ルートが可能になった。それまでは目視に頼った日中航法だったので航路は島伝いの与那国ルートだったはずだ。

もちろん朝貢は琉球に多大な利益をもたらした。土器しか生産できなかった琉球にとって明の陶磁器は重要だったし、砂鉄のない琉球では鉄器の入手は死活問題でもあった。鉄の農機具は農業生産を飛躍的に高めることができる。三山統一の基礎はこうした鉄の普及によってもたらされたものである。

しかし、明の支配が安定してくると硫黄の需要も少なくなり、また馬も中国本土に放牧地は十分あるのだから、琉球に頼る必要性はいつまでも続かない。それでも、琉球側にとっては鉄や陶磁器は欠かすことができないものであるから朝貢をやめるわけには行かない。物産がなく貢物に窮した琉球はこれを南方に求めた。福州からジャワスマトラに出かけ、その産物を持ち帰って明への貢物にしたのである。交換商品には明からの下賜品が使えたが往復には費用もかかるので朝貢は以前ほどの丸儲けではなくなって来た。

この時代の日本や南方への交易を中継貿易とする見方は内実がない。明への朝貢は270回もやっているが、日本への交易は15回、南方も60回に過ぎない。物流量の上からもこれが琉球を中心とした中継貿易でなかったことは明らかだろう。物流の圧倒的部分は明と琉球の間だ。南方への航路を見てみると、出発地も帰還地も福州である。だから殆どの南方交易品は福州で陸揚げされた。琉球には南方物産の出土が少ないことからもこれはわかる。交易の中継点は琉球でなく、むしろ福州であったと言える。

多くの海洋王国論者はこういった物流量を見る視点が欠落しており、交易があったと言う事だけで中継貿易だなどとする誤りを犯している。南方や日本との交易はあくまでも明への朝貢の補助手段であった。明皇帝の気を引く貢物を入手するための買い付けをやったに過ぎない。

尚徳王は、1465年に明に対し、概略次のように述べている。「近年、我が方の附搭貨物に対しては、絹物が給されていますが、お蔭で銅銭が欠乏して貢物が買えません。我が国の産物は馬と硫黄だけで他の物は他国から購入しております。どうか銅銭を給してください」。絹織物を日本や朝鮮に運んで莫大な利益をあげることなどできていない。実際、朝鮮への輸出はほとんど日本の商人頼みであり航海もしていないのだ。これからも交易は明への貢物の買い付けでしかなかったことがわかる。

馬や硫黄の需要がなくなると、明にとって琉球の価値は減ってしまう。1450年ころには、船の無償供与も終わってしまった。琉球には造船能力がなかったから、福州で船の買い付けを行わなくてはならなくなり、朝貢の利益はさらに薄いものになった。それでもなんとか交易が続いたのは、海禁政策により明の民間交易が制限されていたからである。明の交易は朝貢国による進貢以外は禁止されたので、琉球は一種の貿易特権を使えたことになる。

船は購入しなければならなくなってしまったが、派遣中国人たちは、久米村に中国人社会を形成し、中国語や航海術を保持していたからこれに頼って南方交易も続けることができた。彼らはいわゆる帰化人ではない。琉球王朝の家臣ではなく、琉球王は統率者の任免権も持たない。中国語で生活し、明の文化を保つ独立した存在だったのである。南方には華僑ネットワークが形成されており、これも琉球の交易に貢献した。1428年パレンバンへの交易船は、琉球王尚巴志の書状だけでなく、中国人集団の代表者懐機の書状を携えて行った。

南方交易を支えたものには、明の威光も大きい。歴代宝案にある琉球王から南方諸国への文書には、交易が経済的な目的ではなく、明皇帝への忠誠を示すためのものであることが強調されている。明の威光を使って有利な交易条件を確保していたことがわかる。

ポルトガルの東洋進出が始まり、1511年にマラッカ王国が滅びた。ポルトガルが進出して、琉球に替わって中継貿易をしたのが琉球が衰退した原因のように言われているが、ポルトガルが南方物産を大量に日本に運んだなどという事実はない。ポルトガルはヨーロッパの物品を持ち込んだのであり南方物品の交易とは関係ない。

普通に考えれば、もし琉球が中継貿易を担っていたのであれば、ポルトガルの進出で、さらに交易は広がるはずである。そうならなかったのは、琉球の交易は明の威光を背景にしたり、華僑ネットワークに頼った貢物の買い付けでしかなかったからである。そんなものはポルトガルには通用しない。ジャワに琉球船が来ていても、相手にせず、日本や中国と直接取引をした。これといった物産のない琉球には興味を示さなかったのである。

琉球の南方交易に置き換わったのは明や日本の直接交易である。明の海禁政策が弱まって民間貿易が行われるようになったから、琉球の朝貢特権は役立たなくなってしまった。日本の貿易商も進出してきて、琉球を素通りして明や南方に航海していった。航海能力に劣る琉球の出番は、当然なくなる。

朝鮮との交易はずっと日本経由だったが、応仁の乱以降は日本との交易も全て日本の商人が担うようになって、琉球からの派遣船はなくなった。久米村の中国人技術者も代をかさねることで琉球化して行き、久米36姓と言われる琉球王朝内の有力集団になってしまった。それと共に中国語や航海術も失われて行ったのである。

1534年に陳侃が冊封使として来琉した時には、渡航に琉球から来た航海士、蔡廷美の援助があったと記録している。この時はまだ在琉中国人集団が健在だったことがわかる。しかし、1570年を最後として南方交易は行われなくなった。1594年の朝貢では航路をまっとうできず、浙江(せつこう)に漂着してしまっている。航海が出来なくなってしまっているのだ。中山王尚寧が1607年の書簡で中国語も航海術も失われて朝貢がままならないことを嘆いている。明国の海洋技術は高度すぎて、琉球では消化し切れなかったのである。

明への朝貢による寄生でなり立っていた琉球王朝は、朝貢の行き詰まりから財政危機に陥った。秀吉から朝鮮出兵のための資金拠出を命じられた時も、これに答えることができず、肩代わりした薩摩への借金となり、これが薩摩による琉球支配の口実に使われることになったのである。それでも、中国からの輸入に頼らざるを得ない琉球は、明・清への貢物を日本から買い付けたり、倭寇との闇取引で手に入れ、赤字状態で朝貢を続けて行く事になった。赤字は米を売ることで補われた。そのため琉球の食料は常に不足することになった。琉球が海洋王国として栄えたなどと言うことは絵空事にすぎない。

女化騒動・・・牛久助郷一揆 [歴史への旅・武士の時代]

一〇月二一日は国際反戦デーと言われベトナム戦争当時から平和のための活動にとって重要な日であるが、その起源は学徒出陣記念日である。この日は実はもう一つの記念すべき事柄が重なっている。文化元年(一八〇四)一〇月二一日は牛久助郷一揆が終結した日だ。女化騒動とも言われているこの一揆には現代的意味があることを論じてみたい。

女化騒動に関しては茨城県立歴史館の図書室で見られる野口三郎家文書「女化騒動治定記」という原資料がある。閲覧を申し込むと封筒が渡され、中に古文書そのものが入っていて驚いた。今にも破れそうでページをめくるのもはばかられるようなものだ。阿見町一区南十字路には犠牲者の供養塔もある。

牛久沼は今よりも大きく広がっていたので、当時の水戸街道は国道六号よりももっと東、今で言う県道四八号線の所にあった。中村宿(土浦)から、牛久宿を経て若柴宿(龍ヶ崎)に至る道だ。荒川沖宿は牛久宿の合宿となっていた。宿場には人馬が配置され大名行列には運搬役務が割り当てられていた。問屋が請け負い、駆り出された農民には日当が支払われたが、半強制的であり賃金の過多を問うことはできなかった。

時代が進み、交通が頻繁になってくると、人馬の供出が村内では足りなくなり、近隣の村にも役務割り当てを広げることになった。これが助郷である。付近七か村に限定的に規制された定助郷では足りなくなり三四カ村の加助郷特区が一〇年の時限立法で許可された。何時の世にもこうした規制緩和にまつわる政治利権は一部の金持ちの懐を肥やすことになる。

助郷が広がるとかなり遠方の村から牛久まで行かねばならず。一日の役務日当のために往復を含め三日も四日もかけなければならない。秋の収穫や田植えの時期に三日も家を空け、なおかつ田畑を維持しようとすれば、過労死しかねない過重な労働になる。やむなく、問屋に金を払って代人を雇ってもらうことになる。結果として、問屋はまるで税金のように助郷各村から金を搾り取ることが出来た。

なんとか耐え忍んで一〇年の期限が終わろうとした時に、久野村の名主和藤治、牛久宿の問屋治左衛門、阿見村組頭権左衛門らは、交通の発展のためとして、期間の延長と百六ケ村に及ぶさらなる加助郷の範囲拡大を願い出た。これが伝わったことで農民達の我慢は限界に達した。

小池村(阿見町小池)の百姓勇七四二才と百姓吉十郎三八才、桂村(牛久)の兵右衛門四〇才らが中心になり百六ケ村に高札を立てて女化神社への蜂起結集を呼びかけた。一〇月一六日のことである。一九日未明女化原に約五〇〇人が集合、手代木村、倉掛村、花室村、などからも到着して夜には六千人にも膨れ上がった。

集まった農民を前に、かがり火に照らし出された勇七が、一世一代の口上を述べた。

「この度、大勢の皆様を相招きしことは、兼ねてより張札場に廻文の通り、近隣村々の末迄の困窮を救わんがためなり。先頭となって我等戦うは、百六ケ村のため。そのために捨てる命、如何に惜しからん。各々少しも気遣うことなかれ。」

一揆の目的が加助郷の延長が不当であることを世に訴えることであり、そのために自らの犠牲をいとわないことの決意表明である。農民は隊伍を組み、選ばれた頭取が隊を指揮した。農民たちは牛久宿に向けて進撃を開始した。

一九日、久野村の和藤治宅を襲撃。二〇日、牛久宿問屋麻屋治左衛門を襲撃。二一日には阿見村組頭権左衛門宅を打ち破った。頭取たちは、近隣への迷惑を掛けない事と掠奪の禁止を皆々に約束させた。その結果、一揆勢は富豪の家を徹底的に打ち壊したが、相手には決して危害を加える事なく女化稲荷に引き上た。

幕府は直轄天領での一揆に驚愕して、旗本や近隣諸藩に鎮圧命令を出した。農民側では軍事的にまともに土浦藩兵などと戦って勝てるわけが無いことはわかっていたので、鎮圧兵が牛久宿へ向かっているとの情報を得て、二一日の時点で解散を決めた。牛久加助郷の問題を天下に知らすことは、これで十分にできたのだ。

農民達はそしらぬ顔で村々に戻ったが、幕府の追及は厳しかった。事件後指導者三人は捕らえられ、上郷陣屋で取り調べられさらに詮議のため伝馬町牢屋に移された。当時の常として過酷な拷問で三人とも判決を待たずに獄死した。しかし、三人は共謀した他の者たちの名を一切口にしなかった。これだけの騒ぎには当然その原因が問われ、問屋側も和藤治が一揆の原因を作ったことで追放になった。助郷そのものは、その後も続いたが広範囲な拡大は行われなかった。

アナーキーな破れかぶれな一揆ではなく、整然と計画的に行われたことと、過重労働を取り上げて、規制緩和の利権に対して戦われた点が私の言う現代的意義である。この戦いに私が住んでいるつくばからも参加している。先進的な戦いがこの地であったことは是非とも顕彰されなければならないし、このことをつくばの人たちの多くに知ってもらいたいと思う。

女化騒動に関しては茨城県立歴史館の図書室で見られる野口三郎家文書「女化騒動治定記」という原資料がある。閲覧を申し込むと封筒が渡され、中に古文書そのものが入っていて驚いた。今にも破れそうでページをめくるのもはばかられるようなものだ。阿見町一区南十字路には犠牲者の供養塔もある。

牛久沼は今よりも大きく広がっていたので、当時の水戸街道は国道六号よりももっと東、今で言う県道四八号線の所にあった。中村宿(土浦)から、牛久宿を経て若柴宿(龍ヶ崎)に至る道だ。荒川沖宿は牛久宿の合宿となっていた。宿場には人馬が配置され大名行列には運搬役務が割り当てられていた。問屋が請け負い、駆り出された農民には日当が支払われたが、半強制的であり賃金の過多を問うことはできなかった。

時代が進み、交通が頻繁になってくると、人馬の供出が村内では足りなくなり、近隣の村にも役務割り当てを広げることになった。これが助郷である。付近七か村に限定的に規制された定助郷では足りなくなり三四カ村の加助郷特区が一〇年の時限立法で許可された。何時の世にもこうした規制緩和にまつわる政治利権は一部の金持ちの懐を肥やすことになる。

助郷が広がるとかなり遠方の村から牛久まで行かねばならず。一日の役務日当のために往復を含め三日も四日もかけなければならない。秋の収穫や田植えの時期に三日も家を空け、なおかつ田畑を維持しようとすれば、過労死しかねない過重な労働になる。やむなく、問屋に金を払って代人を雇ってもらうことになる。結果として、問屋はまるで税金のように助郷各村から金を搾り取ることが出来た。

なんとか耐え忍んで一〇年の期限が終わろうとした時に、久野村の名主和藤治、牛久宿の問屋治左衛門、阿見村組頭権左衛門らは、交通の発展のためとして、期間の延長と百六ケ村に及ぶさらなる加助郷の範囲拡大を願い出た。これが伝わったことで農民達の我慢は限界に達した。

小池村(阿見町小池)の百姓勇七四二才と百姓吉十郎三八才、桂村(牛久)の兵右衛門四〇才らが中心になり百六ケ村に高札を立てて女化神社への蜂起結集を呼びかけた。一〇月一六日のことである。一九日未明女化原に約五〇〇人が集合、手代木村、倉掛村、花室村、などからも到着して夜には六千人にも膨れ上がった。

集まった農民を前に、かがり火に照らし出された勇七が、一世一代の口上を述べた。

「この度、大勢の皆様を相招きしことは、兼ねてより張札場に廻文の通り、近隣村々の末迄の困窮を救わんがためなり。先頭となって我等戦うは、百六ケ村のため。そのために捨てる命、如何に惜しからん。各々少しも気遣うことなかれ。」

一揆の目的が加助郷の延長が不当であることを世に訴えることであり、そのために自らの犠牲をいとわないことの決意表明である。農民は隊伍を組み、選ばれた頭取が隊を指揮した。農民たちは牛久宿に向けて進撃を開始した。

一九日、久野村の和藤治宅を襲撃。二〇日、牛久宿問屋麻屋治左衛門を襲撃。二一日には阿見村組頭権左衛門宅を打ち破った。頭取たちは、近隣への迷惑を掛けない事と掠奪の禁止を皆々に約束させた。その結果、一揆勢は富豪の家を徹底的に打ち壊したが、相手には決して危害を加える事なく女化稲荷に引き上た。

幕府は直轄天領での一揆に驚愕して、旗本や近隣諸藩に鎮圧命令を出した。農民側では軍事的にまともに土浦藩兵などと戦って勝てるわけが無いことはわかっていたので、鎮圧兵が牛久宿へ向かっているとの情報を得て、二一日の時点で解散を決めた。牛久加助郷の問題を天下に知らすことは、これで十分にできたのだ。

農民達はそしらぬ顔で村々に戻ったが、幕府の追及は厳しかった。事件後指導者三人は捕らえられ、上郷陣屋で取り調べられさらに詮議のため伝馬町牢屋に移された。当時の常として過酷な拷問で三人とも判決を待たずに獄死した。しかし、三人は共謀した他の者たちの名を一切口にしなかった。これだけの騒ぎには当然その原因が問われ、問屋側も和藤治が一揆の原因を作ったことで追放になった。助郷そのものは、その後も続いたが広範囲な拡大は行われなかった。

アナーキーな破れかぶれな一揆ではなく、整然と計画的に行われたことと、過重労働を取り上げて、規制緩和の利権に対して戦われた点が私の言う現代的意義である。この戦いに私が住んでいるつくばからも参加している。先進的な戦いがこの地であったことは是非とも顕彰されなければならないし、このことをつくばの人たちの多くに知ってもらいたいと思う。

海峡を発見した幕府隠密 [歴史への旅・武士の時代]

間宮林蔵が間宮海峡を発見した1809年からおおよそで200年になる。いくつかの記念行事もあったようだが、業績については疑念も残るし、シーボルト事件に関して間宮林蔵の人格を疑う意見も強い。間宮林蔵の本職は密偵すなわち幕府隠密だったのである。しかし、鎖国日本で他に探検家とよべる人物はおらず、当代一の探検家であることに間違いはない。彼が偉人であったかどうかはともかく、人物像として大変面白いものを感じる。

間宮林蔵は常陸国筑波郡上平柳村で生れた百姓のせがれである。寺子屋で学び、幼い時から秀才ぶりを発揮して神童とも言われた。13歳のとき村人に連れられて筑波山に詣でたが、其の時夜を徹して「立身出世」を祈願したという。天下泰平の文政期にあって当時は、「分をわきまえる」ことが美徳とされ、百姓の子どもが侍になろうとするなど普通には、考えも及ばないことだった。「立身出世」を夢見る百姓少年は周りの大人からも確かに驚きだっただろう。この逸話が今日残っているのはそのためだ。

小貝川の改修工事に来た幕府の役人に秀才ぶりをアピールし、江戸への同行を認められ「立身出世」の糸口をつかんだ。このあたりの売り込み方は野口英世と似ている。江戸に旅立つ前に間宮家を捨てて、鯉淵村の名主飯沼甚兵衛の養子になった。家格も欲しかったし、勉学のための資金も必要だっただろう。間宮家は従兄弟が継いだ。だから本当は間宮ではなく飯沼姓のはずである。しかし後年、士分に取り立てられた時、間宮を名乗っているから、飯沼家は一時的に利用されただけである。百姓生れは、これくらいのしたたかさが無いことには立身出世はおぼつかない。

頭の回転が良くて、出世のためにはなんでもする男。これは使える。幕府は当時蝦夷地への侵略を企てていた。アイヌの土地である蝦夷をねらっていたのは幕府ばかりではない。ロシア帝国も着々と南下を進めていた。北方領土の測量は権益確保のために急務だっただろう。林蔵は測量・探検の仕事にその才覚を見込まれるようになっていった。測量・探検は決して学術的なものではなくあくまでも軍事的な事業であり、測量は諜報活動の一部であったから、幕府はこれに様々な密偵を投入した。侍は気位が高く、労働、金銭勘定も嫌がった。まして密偵などという武士道に反する仕事は毛嫌いされた。 だから林蔵のような百姓出身のものがこのような分野で重宝されたのである。

江戸でどのように暮らしたかは定かではないが村上島之允に算術や普請術を学んだ。おそらく、理解の速さは師匠を驚かすに十分だっただろう。20歳になって、村上島之允が蝦夷地に派遣された時に、従者としてこれに従った。そして蝦夷地で地図測量の第一人者伊能忠敬の知遇を得た。学べるならばだれからでも学ぶ、利用できるものは何でも利用する。林蔵は伊能忠敬の測量器を安く買い取ることに成功した。伊能も根っからの武士ではなく商家の出身である。林蔵の測量技術は高度な緯度測定も伊能忠敬に学んだものである。測量技術で普請役雇として士分の末端に取り立てられた。東蝦夷地、南千島の測量に従事した。

間宮林蔵の最大の功績である樺太探検は、最初松田伝十郎の従者として参加した事で起こった。松田が主導したラッカ岬までの測量で、樺太が島であることがほぼ推察されるようになった。林蔵は、願い出て今度は単独でその先ナニヲーまで測量して樺太が島であることを確認した。さらに、土地のオロッコ族が大陸に朝貢するのに同行し、樺太の向こうが中国大陸であることを確認した。鎖国日本で大陸に渡るようなスタンドプレーは随分思い切った行動である。またこの行動には単に命令で出かけただけでない探険家としての熱意も感じられる。

43歳で蝦夷地の測量も終わり、探検家としての仕事からは引退した。まだ石高取りには至らないが「普請役」として低い身分ではあるが参拾俵3人扶持の一応はっきりと侍と言える地位についた。仕事は引き続き諜報活動であるから密偵である。かなり変装がうまく、時には乞食に身をやつして全国を廻った。詳細は秘匿されているが東北、伊豆などで鎖国体制を脅かす状況の調査を行ったとされている。

林蔵は測量技術の習得には熱心であった。通商を求めるロシアの使節ゴローニン少佐が松前藩に捕らえられたと聞けば、経度観測の技術を聞き出しに行った。フィッセルの日本風俗備考にこの様子が書いてあるが、林蔵は非常に饒舌でゴローニンの気を引く測量図などを見せながら、何日も通い、しつこく聞き出したようだ。

シーボルトにも近づき、測量技術を習得しようとした。おそらく、ゴローニンの時と同じように、いろいろと探検の話をして、禁制の日本地図なども見せたことだろう。シーボルトは林蔵を信用して幾つかの品を送った。保身に聡い林蔵はこれを幕府に密告したのである。ただ単にシーボルトの手紙を封も開けずに上司に差し出しただけで、密告ではないという弁護論もあるが、それは成り立たない。林蔵は、密偵を稼業としていたのだ。結果がどうなるかも判っていたはずだ。「封をあけずに」というあたりがそれを示している。このため、シーボルトは追放を受け、鳴滝塾は閉鎖されたし、高橋景保は獄死した。高橋も林蔵の師匠に当たる人だ。

シーボルトは「たとえ密告者であるとしてもその功績を無視することはできない」として樺太の海峡に間宮の名をつけて報告した。このシーボルトの立派な態度は林蔵の立場をさらに悪くしただろう。シーボルトを慕う弟子たちは林蔵を裏切り者として大いに非難した。林蔵が幕府密偵であることは知識人の間に知れ渡り、フィッセルなども林蔵が長崎の出島に現われただけで、次の犠牲者を思い、引き起こした恐怖を記述している。

武士道に基づく信義が重んじられた時代には林蔵の評価は高くなりようが無かった。評判の悪い林蔵が再び持ち上げられるようになったのは、明治になって日本の対外侵略が盛んになってからである。1855年の下田条約で日本人の進出がまったく無かったにもかかわらず、樺太の帰属が未定とされたことには、林蔵により海峡が発見されたことが大きな重みとなっている。その後千島樺太交換条約で樺太はロシア領となったが再び南半を占領したりしたのも、間宮海峡を名目に出来たからだ。林蔵の貢献度は大日本帝国にとって重要なものだったのだ。

領土問題では探検家の業績がものを言うが、間宮林蔵は密偵だったからこそ探検の目的を理解していたと言える。最上徳内はエトロフを最初に探検した日本人だが、「ロシア人がすでに住み着いている」という報告だから正直すぎて領土問題では使えない。今も政府には評価されていない。しかし、政府の都合は変わることがある。林蔵が石見藩の密貿易を隠密調査したことは、竹島処分つまり、「朝鮮人が自由に行き来している竹島は日本領でないから渡航することはまかりならぬ」という処置につながり、鎖国政策には役立ったのだが、今となってはこの記録が竹島が韓国領であることの、ひとつの根拠となってしまっている。ただし、この時の竹島は鬱陵島のことを指していたらしい。

間宮林蔵を偉人として顕彰するのはたいがいにした方がいい。弱点もあり、批判もあり、それを全部含めた上で、十分魅力的な人物だ。士農工商の封建制度に人々が縛り付けられていた、今から200年前の時代を精一杯生きた人物として評価できる。あの時代、才能はあっても百姓の家に生れたら、林蔵以上の生き方はあり得なかっただろう。

間宮林蔵は常陸国筑波郡上平柳村で生れた百姓のせがれである。寺子屋で学び、幼い時から秀才ぶりを発揮して神童とも言われた。13歳のとき村人に連れられて筑波山に詣でたが、其の時夜を徹して「立身出世」を祈願したという。天下泰平の文政期にあって当時は、「分をわきまえる」ことが美徳とされ、百姓の子どもが侍になろうとするなど普通には、考えも及ばないことだった。「立身出世」を夢見る百姓少年は周りの大人からも確かに驚きだっただろう。この逸話が今日残っているのはそのためだ。

小貝川の改修工事に来た幕府の役人に秀才ぶりをアピールし、江戸への同行を認められ「立身出世」の糸口をつかんだ。このあたりの売り込み方は野口英世と似ている。江戸に旅立つ前に間宮家を捨てて、鯉淵村の名主飯沼甚兵衛の養子になった。家格も欲しかったし、勉学のための資金も必要だっただろう。間宮家は従兄弟が継いだ。だから本当は間宮ではなく飯沼姓のはずである。しかし後年、士分に取り立てられた時、間宮を名乗っているから、飯沼家は一時的に利用されただけである。百姓生れは、これくらいのしたたかさが無いことには立身出世はおぼつかない。

頭の回転が良くて、出世のためにはなんでもする男。これは使える。幕府は当時蝦夷地への侵略を企てていた。アイヌの土地である蝦夷をねらっていたのは幕府ばかりではない。ロシア帝国も着々と南下を進めていた。北方領土の測量は権益確保のために急務だっただろう。林蔵は測量・探検の仕事にその才覚を見込まれるようになっていった。測量・探検は決して学術的なものではなくあくまでも軍事的な事業であり、測量は諜報活動の一部であったから、幕府はこれに様々な密偵を投入した。侍は気位が高く、労働、金銭勘定も嫌がった。まして密偵などという武士道に反する仕事は毛嫌いされた。 だから林蔵のような百姓出身のものがこのような分野で重宝されたのである。

江戸でどのように暮らしたかは定かではないが村上島之允に算術や普請術を学んだ。おそらく、理解の速さは師匠を驚かすに十分だっただろう。20歳になって、村上島之允が蝦夷地に派遣された時に、従者としてこれに従った。そして蝦夷地で地図測量の第一人者伊能忠敬の知遇を得た。学べるならばだれからでも学ぶ、利用できるものは何でも利用する。林蔵は伊能忠敬の測量器を安く買い取ることに成功した。伊能も根っからの武士ではなく商家の出身である。林蔵の測量技術は高度な緯度測定も伊能忠敬に学んだものである。測量技術で普請役雇として士分の末端に取り立てられた。東蝦夷地、南千島の測量に従事した。

間宮林蔵の最大の功績である樺太探検は、最初松田伝十郎の従者として参加した事で起こった。松田が主導したラッカ岬までの測量で、樺太が島であることがほぼ推察されるようになった。林蔵は、願い出て今度は単独でその先ナニヲーまで測量して樺太が島であることを確認した。さらに、土地のオロッコ族が大陸に朝貢するのに同行し、樺太の向こうが中国大陸であることを確認した。鎖国日本で大陸に渡るようなスタンドプレーは随分思い切った行動である。またこの行動には単に命令で出かけただけでない探険家としての熱意も感じられる。

43歳で蝦夷地の測量も終わり、探検家としての仕事からは引退した。まだ石高取りには至らないが「普請役」として低い身分ではあるが参拾俵3人扶持の一応はっきりと侍と言える地位についた。仕事は引き続き諜報活動であるから密偵である。かなり変装がうまく、時には乞食に身をやつして全国を廻った。詳細は秘匿されているが東北、伊豆などで鎖国体制を脅かす状況の調査を行ったとされている。

林蔵は測量技術の習得には熱心であった。通商を求めるロシアの使節ゴローニン少佐が松前藩に捕らえられたと聞けば、経度観測の技術を聞き出しに行った。フィッセルの日本風俗備考にこの様子が書いてあるが、林蔵は非常に饒舌でゴローニンの気を引く測量図などを見せながら、何日も通い、しつこく聞き出したようだ。

シーボルトにも近づき、測量技術を習得しようとした。おそらく、ゴローニンの時と同じように、いろいろと探検の話をして、禁制の日本地図なども見せたことだろう。シーボルトは林蔵を信用して幾つかの品を送った。保身に聡い林蔵はこれを幕府に密告したのである。ただ単にシーボルトの手紙を封も開けずに上司に差し出しただけで、密告ではないという弁護論もあるが、それは成り立たない。林蔵は、密偵を稼業としていたのだ。結果がどうなるかも判っていたはずだ。「封をあけずに」というあたりがそれを示している。このため、シーボルトは追放を受け、鳴滝塾は閉鎖されたし、高橋景保は獄死した。高橋も林蔵の師匠に当たる人だ。

シーボルトは「たとえ密告者であるとしてもその功績を無視することはできない」として樺太の海峡に間宮の名をつけて報告した。このシーボルトの立派な態度は林蔵の立場をさらに悪くしただろう。シーボルトを慕う弟子たちは林蔵を裏切り者として大いに非難した。林蔵が幕府密偵であることは知識人の間に知れ渡り、フィッセルなども林蔵が長崎の出島に現われただけで、次の犠牲者を思い、引き起こした恐怖を記述している。

武士道に基づく信義が重んじられた時代には林蔵の評価は高くなりようが無かった。評判の悪い林蔵が再び持ち上げられるようになったのは、明治になって日本の対外侵略が盛んになってからである。1855年の下田条約で日本人の進出がまったく無かったにもかかわらず、樺太の帰属が未定とされたことには、林蔵により海峡が発見されたことが大きな重みとなっている。その後千島樺太交換条約で樺太はロシア領となったが再び南半を占領したりしたのも、間宮海峡を名目に出来たからだ。林蔵の貢献度は大日本帝国にとって重要なものだったのだ。

領土問題では探検家の業績がものを言うが、間宮林蔵は密偵だったからこそ探検の目的を理解していたと言える。最上徳内はエトロフを最初に探検した日本人だが、「ロシア人がすでに住み着いている」という報告だから正直すぎて領土問題では使えない。今も政府には評価されていない。しかし、政府の都合は変わることがある。林蔵が石見藩の密貿易を隠密調査したことは、竹島処分つまり、「朝鮮人が自由に行き来している竹島は日本領でないから渡航することはまかりならぬ」という処置につながり、鎖国政策には役立ったのだが、今となってはこの記録が竹島が韓国領であることの、ひとつの根拠となってしまっている。ただし、この時の竹島は鬱陵島のことを指していたらしい。

間宮林蔵を偉人として顕彰するのはたいがいにした方がいい。弱点もあり、批判もあり、それを全部含めた上で、十分魅力的な人物だ。士農工商の封建制度に人々が縛り付けられていた、今から200年前の時代を精一杯生きた人物として評価できる。あの時代、才能はあっても百姓の家に生れたら、林蔵以上の生き方はあり得なかっただろう。

高松城水攻めの戦略問題 [歴史への旅・武士の時代]

高松城水攻めの戦略問題

備中高松城の水攻めは戦国時代、天下統一の過程における一大事件としてよく知られているが、これには、太閤記などの物語性を持った記述の普及が大きな役割を果たしている。しかし、脚色された史実が伝わったがために、実像の理解は逆に困難になった。高さ12間長さ1里の土木工事が機械力無しに12日間で出来たなどという荒唐無稽なことが書かれているからである。近年、実証的研究が進み、水攻めはもっと現実的な規模でのものであったことがわかって来て、実像も明らかになってきた。梅雨時に城の周りの増水で自然に湖水が出来る地形を見れば、水攻めも決して奇想天外な戦術ではなく、ごく自然の成り行きとして発想されたものだということがわかる。

水攻めにまつわる戦略問題に関しても、太閤記の脚色を排除して、自然な理解を試みる必要があるだろう。これまでの太閤記に影響された解釈は清水宗治の極端なまでの毛利への忠誠心に依拠しており、現実味が薄すぎる。清水宗治が毛利に特別な恩義を感じる根拠として息子源三郎の誘拐事件が持ち出されているが、別に毛利が救い出してくれたわけでもなく、救出のために、有給休暇をくれただけのようなものだから、特別な忠誠の根拠としては貧弱としかいいようがない。清水は土豪だから元々はこのあたりを支配していた浦上家に仕えたはずで、それが毛利に仕えるのはいわば寝返りであり、主君に対する忠義を全うするならむしろ毛利と戦うことにならねばならない。

この問題を理解するには、まず第一に当時の状況を客観的に見ておかねばならない。今川、斉藤、六角、三好を次々に倒して畿内を支配した織田信長の権勢が全国に抜きんでていることは誰の目にも明らかであった。上杉、徳川、伊達も従属し、もはや西国の毛利を残すのみとなっていた。毛利としてももはや織田を倒して全国制覇する意図は持ちようがなく、織田軍との戦いは、あくまでも有利な和睦をするための条件闘争でしかありようがなかった。太閤記が言うような毛利と織田の主面衝突ではなかったのだ。

このような局面で織田軍を迎え撃つ先陣を任された清水宗治は武将として非常に難しい立場に立たされたことになる。普通の戦争のように敵を撃破して勝利を収める戦いではない。3万の軍勢に5千で立ち向かわねばならないし、たとえ先陣を崩したとしても、毛利の本隊は決して全力で突撃してくれないのである。清水宗治に与えられた任務は、織田軍の出鼻をくじき、僅かの軍勢で大きな損害を与えることで、毛利の本隊との戦闘の困難を思い知らせることである。毛利は境目七城の戦いを根拠に有利な講和を狙って控えているだけだ。

だから、毛利からの指令は、先制的急襲ではなく最初から篭城戦であった。つまり、城壁を利用して落城まで果敢に戦い、しゃにむに攻める織田軍に最大限の損害を与えることである。毛利は織田軍の戦闘をよく研究していた。織田軍の身上は、桶狭間の合戦に見られるような機動性にある。即戦速攻で敵の中心部を叩く戦法だ。逆に言えば軽装備で、持久戦に対する備えがない。攻城戦は不得意である。伊勢の北畠を攻めた時も、大河内城に性急な夜襲攻撃をかけて多大な損害を出している。

境目七城の守りを固めれば、織田軍は短期決戦の城攻めを無理に行い、損害を出す。城は落とすだろうが長期の戦いで全軍の疲弊は甚しい。そこに毛利の大軍が前進してくるとなれば、織田軍は戦意を維持することも難しいだろう。毛利はまちがいなく休戦交渉で有利な条件が獲得できる。これが毛利の戦略であった。境目七城はそのための捨石でしかない。清水宗治には、難攻不落に城を持ちこたえることにより、織田方に多大の損害を与えて厭戦気分に陥いらせ、毛利優勢の講和を待つ以外に生き残る道はなかった。

しかながら、織田軍の総大将羽柴秀吉はすでに信長とは異なる独自の戦争スタイルを確立していた。大軍に十分な補給路を与え常に持久戦に備える。戦闘よりもむしろ政治交渉で従属を促すやり方である。このため、進撃は従来の織田軍の機動性からは考えられないくらいゆっくりとしたものになった。3月に姫路を出撃して、じわじわと前進し、備中高松城に表れたのはもう5月になってからである。明智光秀の謀反を予測して、わざとゆっくりした進軍をしたなどど言われる所以である。

毛利も、捨石全部が有効に働くとは考えていない。いくつかの城が早期に降参したりすることは想定している。そのために7城に軍勢を分けたのである。秀吉の政治工作は当然清水宗治にも及んだ。その内容は降伏した場合備中一国を与えるといったものだった。これは高松の土豪に過ぎない清水宗治にとって、非常に良い条件のように言われているが、実はそうではない。

備中は言うもでもなく毛利配下小早川の所領である。織田がすでに持っている所領をくれるのではなく毛利から取れと言う事だ。つまり、対毛利戦の先頭に立って主君小早川を倒せということである。毛利の本隊に向かって小勢で立ち向かえば戦場の露と消えるのは必定である。清水宗治が死んでしまえば備中一国云々の約束も無きに等しい。これで清水宗治の進退は窮まった。清水宗治には降伏と云う退路も塞がれてしまっていたのだ。

結局のところ織田軍は速攻戦略を取ると踏んだ毛利の思惑ははずれた。秀吉は高松城に短期決戦を挑まず、じっくりと水攻めにした。攻撃側には殆ど損害が出ない。補給も十分で疲労もない。あてが外れた毛利の本隊は足守川河畔に到着しても、全面衝突に踏み込んで講和の機会を逃してはならず、手をこまねくばかりだった。ついに、意に反して織田側優勢のままの講和交渉になってしまった。

秀吉は毛利に厳しい講和条件を提示してきたが、本能寺の変が起こり、条件を緩めた。しかし、清水宗治の自決にはあくまで拘った。秀吉の破格の条件を断った武将を毛利に残してしまったのでは、清水に続けとばかりに毛利の士気を極限まで高めてしまう。秀吉の政治工作を断ることの重みを天下に思い知らせる必要もあった。

一方毛利も実は清水宗治を助けることに熱心ではなかった。なぜなら、毛利にもどった清水には、秀吉の条件に見合った処遇を与える必要があるからだ。一国を与えるといっても、それは小早川や吉川の領地を取り上げなければ出来ないことだ。元就の死後結束を固める苦労をしてきた毛利に内紛のタネを作るだけである。本能寺の変を毛利方が知らなかったということはないだろう。明智光秀もあらゆるルートで情報を流した。清水宗治の自害で決着をつけることが、毛利にとっても、明智を倒して日本の支配者になると見なされる羽柴秀吉との最善の講和条件だったのである。退却する織田軍を追撃しなかったことには何の不思議もない。

清水宗治には自害して果てる以外に道は残されていなかった。しかも戦争の始めからそうなることが予想された。宗治が仏教的無常観の世界に向かうのも自然な成り行きであった。清水宗治は運命に逆らわず、辞世を残して高松城に果てた。

備中高松城の水攻めは戦国時代、天下統一の過程における一大事件としてよく知られているが、これには、太閤記などの物語性を持った記述の普及が大きな役割を果たしている。しかし、脚色された史実が伝わったがために、実像の理解は逆に困難になった。高さ12間長さ1里の土木工事が機械力無しに12日間で出来たなどという荒唐無稽なことが書かれているからである。近年、実証的研究が進み、水攻めはもっと現実的な規模でのものであったことがわかって来て、実像も明らかになってきた。梅雨時に城の周りの増水で自然に湖水が出来る地形を見れば、水攻めも決して奇想天外な戦術ではなく、ごく自然の成り行きとして発想されたものだということがわかる。

水攻めにまつわる戦略問題に関しても、太閤記の脚色を排除して、自然な理解を試みる必要があるだろう。これまでの太閤記に影響された解釈は清水宗治の極端なまでの毛利への忠誠心に依拠しており、現実味が薄すぎる。清水宗治が毛利に特別な恩義を感じる根拠として息子源三郎の誘拐事件が持ち出されているが、別に毛利が救い出してくれたわけでもなく、救出のために、有給休暇をくれただけのようなものだから、特別な忠誠の根拠としては貧弱としかいいようがない。清水は土豪だから元々はこのあたりを支配していた浦上家に仕えたはずで、それが毛利に仕えるのはいわば寝返りであり、主君に対する忠義を全うするならむしろ毛利と戦うことにならねばならない。

この問題を理解するには、まず第一に当時の状況を客観的に見ておかねばならない。今川、斉藤、六角、三好を次々に倒して畿内を支配した織田信長の権勢が全国に抜きんでていることは誰の目にも明らかであった。上杉、徳川、伊達も従属し、もはや西国の毛利を残すのみとなっていた。毛利としてももはや織田を倒して全国制覇する意図は持ちようがなく、織田軍との戦いは、あくまでも有利な和睦をするための条件闘争でしかありようがなかった。太閤記が言うような毛利と織田の主面衝突ではなかったのだ。

このような局面で織田軍を迎え撃つ先陣を任された清水宗治は武将として非常に難しい立場に立たされたことになる。普通の戦争のように敵を撃破して勝利を収める戦いではない。3万の軍勢に5千で立ち向かわねばならないし、たとえ先陣を崩したとしても、毛利の本隊は決して全力で突撃してくれないのである。清水宗治に与えられた任務は、織田軍の出鼻をくじき、僅かの軍勢で大きな損害を与えることで、毛利の本隊との戦闘の困難を思い知らせることである。毛利は境目七城の戦いを根拠に有利な講和を狙って控えているだけだ。

だから、毛利からの指令は、先制的急襲ではなく最初から篭城戦であった。つまり、城壁を利用して落城まで果敢に戦い、しゃにむに攻める織田軍に最大限の損害を与えることである。毛利は織田軍の戦闘をよく研究していた。織田軍の身上は、桶狭間の合戦に見られるような機動性にある。即戦速攻で敵の中心部を叩く戦法だ。逆に言えば軽装備で、持久戦に対する備えがない。攻城戦は不得意である。伊勢の北畠を攻めた時も、大河内城に性急な夜襲攻撃をかけて多大な損害を出している。

境目七城の守りを固めれば、織田軍は短期決戦の城攻めを無理に行い、損害を出す。城は落とすだろうが長期の戦いで全軍の疲弊は甚しい。そこに毛利の大軍が前進してくるとなれば、織田軍は戦意を維持することも難しいだろう。毛利はまちがいなく休戦交渉で有利な条件が獲得できる。これが毛利の戦略であった。境目七城はそのための捨石でしかない。清水宗治には、難攻不落に城を持ちこたえることにより、織田方に多大の損害を与えて厭戦気分に陥いらせ、毛利優勢の講和を待つ以外に生き残る道はなかった。

しかながら、織田軍の総大将羽柴秀吉はすでに信長とは異なる独自の戦争スタイルを確立していた。大軍に十分な補給路を与え常に持久戦に備える。戦闘よりもむしろ政治交渉で従属を促すやり方である。このため、進撃は従来の織田軍の機動性からは考えられないくらいゆっくりとしたものになった。3月に姫路を出撃して、じわじわと前進し、備中高松城に表れたのはもう5月になってからである。明智光秀の謀反を予測して、わざとゆっくりした進軍をしたなどど言われる所以である。

毛利も、捨石全部が有効に働くとは考えていない。いくつかの城が早期に降参したりすることは想定している。そのために7城に軍勢を分けたのである。秀吉の政治工作は当然清水宗治にも及んだ。その内容は降伏した場合備中一国を与えるといったものだった。これは高松の土豪に過ぎない清水宗治にとって、非常に良い条件のように言われているが、実はそうではない。

備中は言うもでもなく毛利配下小早川の所領である。織田がすでに持っている所領をくれるのではなく毛利から取れと言う事だ。つまり、対毛利戦の先頭に立って主君小早川を倒せということである。毛利の本隊に向かって小勢で立ち向かえば戦場の露と消えるのは必定である。清水宗治が死んでしまえば備中一国云々の約束も無きに等しい。これで清水宗治の進退は窮まった。清水宗治には降伏と云う退路も塞がれてしまっていたのだ。

結局のところ織田軍は速攻戦略を取ると踏んだ毛利の思惑ははずれた。秀吉は高松城に短期決戦を挑まず、じっくりと水攻めにした。攻撃側には殆ど損害が出ない。補給も十分で疲労もない。あてが外れた毛利の本隊は足守川河畔に到着しても、全面衝突に踏み込んで講和の機会を逃してはならず、手をこまねくばかりだった。ついに、意に反して織田側優勢のままの講和交渉になってしまった。

秀吉は毛利に厳しい講和条件を提示してきたが、本能寺の変が起こり、条件を緩めた。しかし、清水宗治の自決にはあくまで拘った。秀吉の破格の条件を断った武将を毛利に残してしまったのでは、清水に続けとばかりに毛利の士気を極限まで高めてしまう。秀吉の政治工作を断ることの重みを天下に思い知らせる必要もあった。

一方毛利も実は清水宗治を助けることに熱心ではなかった。なぜなら、毛利にもどった清水には、秀吉の条件に見合った処遇を与える必要があるからだ。一国を与えるといっても、それは小早川や吉川の領地を取り上げなければ出来ないことだ。元就の死後結束を固める苦労をしてきた毛利に内紛のタネを作るだけである。本能寺の変を毛利方が知らなかったということはないだろう。明智光秀もあらゆるルートで情報を流した。清水宗治の自害で決着をつけることが、毛利にとっても、明智を倒して日本の支配者になると見なされる羽柴秀吉との最善の講和条件だったのである。退却する織田軍を追撃しなかったことには何の不思議もない。

清水宗治には自害して果てる以外に道は残されていなかった。しかも戦争の始めからそうなることが予想された。宗治が仏教的無常観の世界に向かうのも自然な成り行きであった。清水宗治は運命に逆らわず、辞世を残して高松城に果てた。

尊徳舛・一升舛の謎を解く [歴史への旅・武士の時代]

二宮金次郎が小田原藩領での枡改革を行ったことが良く知られているが、それまでの枡がそれほどいい加減なものであったわけではない。年貢計量の基礎となる枡については、幕府の重要施策として早くから取り組まれており、きっちりと検定も行われていた。その枡にかかわる謎を解明してみよう。

二宮金次郎が行ったのは、一俵を規定するための専用枡を決めることだった。一俵にどれだけの米を詰めるかは、俵材料の都合もあるから、全国まちまちだった。幕府が石高の換算に用いていたのは、三斗五升だが、越後では五斗とする位の開きがあった。小田原藩内でさえ違いがあり、これを利用して差益を得るものもあった。そのため、藩内での統一が必要だったが、どの規格を採用するかは、各自の主張があって決め難い状況にあった。二宮金次郎が説得力のある標準を発案して枡改革が行われたと伝えられている。

「小田原藩枡改革覚書」によれば、この枡は、一尺方形で深さ八寸八分で米という字が八十八と分解できることで説得力を持たせたものだ。この大型枡で三杯を一俵とすると計量も早い。ところが、詳細を見ると、深さ8.8寸はいいのだが、縦横は10.033寸という、如何にもの端数がついている。これでは、せっかくの語呂合わせの説得力が台無しとも見える。なぜ、このような端数がついたのだろうか。

計算をしてみると、一尺の方形枡の場合、一俵が40.72377升になり、一升の整数倍にならない。ぴったり、41升にするために、一辺を10.033とする補正の必要が生じたのだ。一尺方形で説得して、いざ実施の時点で幕府からクレームがついたのではないだろうか。一升の整数倍にしないと幕府公認の一升枡で検証できないからだ。

江戸幕府は一升の計量に非常なこだわりを持っていた。江戸と京に枡座を作り、ここで検定した「新京枡」以外の使用を禁止していたのである。「新京枡」は、それまで、織田信長が定めて、広く流通していた「京枡」に対抗した新規格で、いわば江戸幕府の基礎となったものだから、幕府の威信のかかった枡なのである。

一尺の方形枡に端数が現れた理由は、この新京枡による幕府の一升の定義が、64.827立方寸であることから来ている。これまた中途半端な数で、これなら一尺方形枡に端数が出るのは当然だろう。しかし、この数字は商人や税務関係者は「武者船」とか「虫や鮒」などと語呂合わせで覚えておく必要がある重要な数値だった。

「虫や鮒」の根拠は、幕府の新京枡の寸法が4.9寸×4.9寸×2.7寸であることに由来する。計算するとこの容積が64.827立方寸になる。それ以前に使われていた京枡の場合、5寸×5寸×2.5寸でわかりやすい。新京枡は京枡の縦横を0.1寸縮め、深さを0.2寸伸ばして計算を面倒にしたことになる。変わらない大きさに見せかけてちょっと大きくした年貢取立ての姑息な手段だったなどという解釈がなされているようだ。

しかしながら、この解釈には納得できない。地方役人ならまだしも。幕府がそんな姑息な手段を用いる必要はない。堂々と年貢を定めれば良いだけのことだ。枡の切り替えには相当な努力が必要だったわけで、それなりの理由が必要なのである。それは一体何だったのだろうか?なぜわかりやすい京枡を継承しなかったのだろうか。

二宮金次郎の枡改革の逸話が有名になったことから、一斗枡も尊徳仕法であると誤解されているようで、茨城県筑西市の花田村には尊徳仕法の一斗枡というものが残っている。その寸法は32cm×32cm×17.5cmであると公表されているが、この寸法では一斗にならない。0.5cm単位で読み取る計測では、0.5cm以下に端数が出て正確な値にならないのは当然とも言える。この枡の本当の寸法は「寸、分、厘」で測らなくてはならない。

逆算して、本当の寸法がいくらであるべきかを考えて見よう。枡を製作するには寸法を指定しなければならない。工作精度を考えれば、厘(0.33mm)の単位で寸法指定されていたはずだ。工作精度から考えてそれ以下はあり得ない。

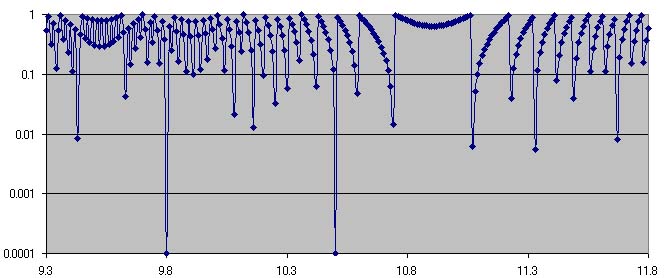

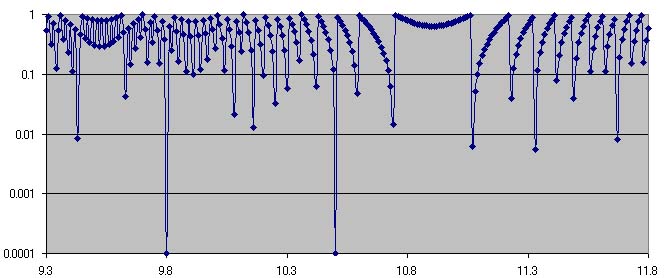

厘以下の半端を出さずに一斗の枡を作る寸法の組み合わせは限られている。縦横の長さを10寸から11寸の間で厘の単位で決めて、深さがいくらになるかを計算して、整数からのずれをプロットしたのが、上の図である。見やすいように、対数目盛りで、発散を防ぐために0.0001足してある。整数に近いものはあるが、きっちり整数となるのは、9寸8分と10寸5分の時だけであることがわかる。極端に扁平なものも含めると、厘の桁で一斗枡を構成する組み合わせは、全部で54通りある。

縦横を10寸5分とすると深さは5寸8分8厘となり、これでぴったりとした一斗枡になる。一升枡とほぼ相似形である。花田村の枡は、縦横31.82cm、深さ17.82cmでなくてはならない。実測値とも符合する。同様に考察できて、一合枡は、縦横二寸四分五厘、深さ一寸八厘が解となる。

これを京枡で行うとどうなるか?やってみた結果、京枡では一斗や一合の枡がうまく出来ないことがわかった。厘の桁で良い整数の組み合わせがないのだ。可能な組み合わせは15通りあり、全く出来ないわけではないのだが、一合枡は底の浅いものになるし一斗枡は深く、一升枡と似た形にならなくなってしまう。なぜうまく整数にならないかと言うと、490、270は7、5、3、2の4種類の因数を含むが、500、250は5と2しか因数に含まれないので、掛け算を縦横と深さに分けるやりくりが出来ないからだ。ちなみに、5寸8分8厘は2×2×3×7×7厘という因数の組み合わせになっており、10寸5分は3×5×7である。

京枡から新京枡への転換は、一斗や一合を正確に定義して、計量を確立するために必要だったのである。わざわざ因数を増やすために五寸という切りの良い値から一分ずらした値にしたのだ。実際、この近辺で新京枡寸法以外に一斗や一合の枡をうまく作れる数値はあまりない。新京枡は数学的発見であったとも言える。江戸時代の初期に、こうした整数論的考察をして新京枡を提案した人物は、一体誰だったのだろうか?京枡統一令は1669年に出ているが、新京枡が作られ出したのは、寛永の頃といわれている。

一方で、尊徳枡については、実在に疑いが生じた。10.033寸などという寸法では、40.99299升となり、本当はぴったりと41升にすることはできない。木材やカンナを使って「毛」の精度で工作することも現実性がない。改革の目的は、一俵を定めることだったのだから、尊徳枡は、その理由に使われただけで、実際には一斗枡や一升枡を使うこともできたはずだ。花田村の一斗枡が尊徳仕法と伝えられたのは、そういった事情によるかもしれない。探しては見たが、容量41升である本物の尊徳枡はどこにも現存していないようだ。

二宮金次郎が行ったのは、一俵を規定するための専用枡を決めることだった。一俵にどれだけの米を詰めるかは、俵材料の都合もあるから、全国まちまちだった。幕府が石高の換算に用いていたのは、三斗五升だが、越後では五斗とする位の開きがあった。小田原藩内でさえ違いがあり、これを利用して差益を得るものもあった。そのため、藩内での統一が必要だったが、どの規格を採用するかは、各自の主張があって決め難い状況にあった。二宮金次郎が説得力のある標準を発案して枡改革が行われたと伝えられている。

「小田原藩枡改革覚書」によれば、この枡は、一尺方形で深さ八寸八分で米という字が八十八と分解できることで説得力を持たせたものだ。この大型枡で三杯を一俵とすると計量も早い。ところが、詳細を見ると、深さ8.8寸はいいのだが、縦横は10.033寸という、如何にもの端数がついている。これでは、せっかくの語呂合わせの説得力が台無しとも見える。なぜ、このような端数がついたのだろうか。

計算をしてみると、一尺の方形枡の場合、一俵が40.72377升になり、一升の整数倍にならない。ぴったり、41升にするために、一辺を10.033とする補正の必要が生じたのだ。一尺方形で説得して、いざ実施の時点で幕府からクレームがついたのではないだろうか。一升の整数倍にしないと幕府公認の一升枡で検証できないからだ。

江戸幕府は一升の計量に非常なこだわりを持っていた。江戸と京に枡座を作り、ここで検定した「新京枡」以外の使用を禁止していたのである。「新京枡」は、それまで、織田信長が定めて、広く流通していた「京枡」に対抗した新規格で、いわば江戸幕府の基礎となったものだから、幕府の威信のかかった枡なのである。

一尺の方形枡に端数が現れた理由は、この新京枡による幕府の一升の定義が、64.827立方寸であることから来ている。これまた中途半端な数で、これなら一尺方形枡に端数が出るのは当然だろう。しかし、この数字は商人や税務関係者は「武者船」とか「虫や鮒」などと語呂合わせで覚えておく必要がある重要な数値だった。

「虫や鮒」の根拠は、幕府の新京枡の寸法が4.9寸×4.9寸×2.7寸であることに由来する。計算するとこの容積が64.827立方寸になる。それ以前に使われていた京枡の場合、5寸×5寸×2.5寸でわかりやすい。新京枡は京枡の縦横を0.1寸縮め、深さを0.2寸伸ばして計算を面倒にしたことになる。変わらない大きさに見せかけてちょっと大きくした年貢取立ての姑息な手段だったなどという解釈がなされているようだ。

しかしながら、この解釈には納得できない。地方役人ならまだしも。幕府がそんな姑息な手段を用いる必要はない。堂々と年貢を定めれば良いだけのことだ。枡の切り替えには相当な努力が必要だったわけで、それなりの理由が必要なのである。それは一体何だったのだろうか?なぜわかりやすい京枡を継承しなかったのだろうか。

二宮金次郎の枡改革の逸話が有名になったことから、一斗枡も尊徳仕法であると誤解されているようで、茨城県筑西市の花田村には尊徳仕法の一斗枡というものが残っている。その寸法は32cm×32cm×17.5cmであると公表されているが、この寸法では一斗にならない。0.5cm単位で読み取る計測では、0.5cm以下に端数が出て正確な値にならないのは当然とも言える。この枡の本当の寸法は「寸、分、厘」で測らなくてはならない。

逆算して、本当の寸法がいくらであるべきかを考えて見よう。枡を製作するには寸法を指定しなければならない。工作精度を考えれば、厘(0.33mm)の単位で寸法指定されていたはずだ。工作精度から考えてそれ以下はあり得ない。

厘以下の半端を出さずに一斗の枡を作る寸法の組み合わせは限られている。縦横の長さを10寸から11寸の間で厘の単位で決めて、深さがいくらになるかを計算して、整数からのずれをプロットしたのが、上の図である。見やすいように、対数目盛りで、発散を防ぐために0.0001足してある。整数に近いものはあるが、きっちり整数となるのは、9寸8分と10寸5分の時だけであることがわかる。極端に扁平なものも含めると、厘の桁で一斗枡を構成する組み合わせは、全部で54通りある。

縦横を10寸5分とすると深さは5寸8分8厘となり、これでぴったりとした一斗枡になる。一升枡とほぼ相似形である。花田村の枡は、縦横31.82cm、深さ17.82cmでなくてはならない。実測値とも符合する。同様に考察できて、一合枡は、縦横二寸四分五厘、深さ一寸八厘が解となる。

これを京枡で行うとどうなるか?やってみた結果、京枡では一斗や一合の枡がうまく出来ないことがわかった。厘の桁で良い整数の組み合わせがないのだ。可能な組み合わせは15通りあり、全く出来ないわけではないのだが、一合枡は底の浅いものになるし一斗枡は深く、一升枡と似た形にならなくなってしまう。なぜうまく整数にならないかと言うと、490、270は7、5、3、2の4種類の因数を含むが、500、250は5と2しか因数に含まれないので、掛け算を縦横と深さに分けるやりくりが出来ないからだ。ちなみに、5寸8分8厘は2×2×3×7×7厘という因数の組み合わせになっており、10寸5分は3×5×7である。

京枡から新京枡への転換は、一斗や一合を正確に定義して、計量を確立するために必要だったのである。わざわざ因数を増やすために五寸という切りの良い値から一分ずらした値にしたのだ。実際、この近辺で新京枡寸法以外に一斗や一合の枡をうまく作れる数値はあまりない。新京枡は数学的発見であったとも言える。江戸時代の初期に、こうした整数論的考察をして新京枡を提案した人物は、一体誰だったのだろうか?京枡統一令は1669年に出ているが、新京枡が作られ出したのは、寛永の頃といわれている。

一方で、尊徳枡については、実在に疑いが生じた。10.033寸などという寸法では、40.99299升となり、本当はぴったりと41升にすることはできない。木材やカンナを使って「毛」の精度で工作することも現実性がない。改革の目的は、一俵を定めることだったのだから、尊徳枡は、その理由に使われただけで、実際には一斗枡や一升枡を使うこともできたはずだ。花田村の一斗枡が尊徳仕法と伝えられたのは、そういった事情によるかもしれない。探しては見たが、容量41升である本物の尊徳枡はどこにも現存していないようだ。

二宮金次郎の財政改革 [歴史への旅・武士の時代]

薪を背負って歩きながら本を読む少年の像で知られる二宮尊徳は1787年に相模国栢山村で生まれた農民だった。財務コンサルタントとして、困窮する地方大名家の財政改革を行ったことで功績を讃えられている人物だ。単なる百姓が大名家の財務を取り仕切るに至ったのは、勤勉さと向学心の賜物だったことから、修身教科書に取り上げられ、全国の小学校に石像が建てられることになった。岡崎の石屋さんが積極的に全国を営業して回った結果でもある。

石像ばかりでなく、銅像も多かったのだが、戦時中に供出させられ現存するのは石像ばかりだ。金次郎は直接軍国主義に加担したわけではないので、戦後も長く石像が残ったが、70年代ころから、子供たちへの説明が難しくなり消えていくことになった。危ないから歩きながらマンガを読むなと指導する上でまずい。マンガでなく勉強の本であったっとしても、さっさと歩いて帰り、机に向かったほうが良く学べる。そもそも薪を運ばせる児童労働のアルバイトは違法だ。確かに、二宮金次郎が立派な人であったとしても、それを現代の子供たちがこの像から学ぶのは難しい。

尊徳(たかのり)というのは、56歳になって幕府に取り立てられた時に付けられた諱であり、非常に公式な場でしか使われない呼称である。二宮という姓も、この時初めて名乗るようになったのだから、生涯を通しての通常名は、百姓金次郎であった。実は、これも正しくなく、自筆では金治郎となっている。32歳の時小田原藩主から表彰を受け、これに金次郎と誤記されたのが今に伝わっているのだ。自伝はなく、伝聞による評伝が多いため、二宮金次郎が圧倒的な通称表記になっている。

幼少の時に先を見越して竹を植えたとか、子守で得た駄賃で堤防強化に松を植えた、落穂を拾って収穫に繋げた、菜種を植えて勉学のための灯火にした、といった少年時代の逸話は、弟子の富田高慶が明治16年に書いた『報徳記』が初出である。富田高慶も金次郎に直接聞いたわけではなく、伝聞であることを断っている。この他の原典資料はほとんど無い。金次郎の活動範囲はそう広いものではなく、修身教科書に取り上げられるまで、全国的に知られた人物ではなかったからだ。

両親を失った貧しい少年でありながら、超人的な勤勉さで働き、先代が失った田畑を取り戻した。一方で、寝る間も惜しんで勉学にも励み、学識を身につけているから、確かに学童のお手本になる素晴らしい人物であったことは間違いない。体格も人並み外れて大きかった。

猛烈に働いて土地を買い戻したというが、当時の賃金では、7俵の収穫を得る土地の代金を2年で稼ぎ出すことは不可能だ。親の代で洪水に流されて耕地を失ったのだが、金次郎がやったのは、「残ったわずかばかりの田畑」を使った財テクだったのである。自分の食うものも節約して、「米貸し」「金貸し」をやった結果だ。貧乏でも財テクが出来るというのは、独創的なアイデアには違いない。ただの働き者ではなくて、財テク手腕をもっていたことが、彼を日本初の財務コンサルタントにした要因だったのである。

家督再興の評判が伝わり、小田原藩家老、服部家の財務コンサルタントになった。武士社会では、金銭を蔑む風潮があり、物を買うにしても値段の事は口に出さないという原則があったくらいだ。財政は、むしろ放漫経営が美徳とされていた。農民にしても、その日暮らしで計画性を持っていないのが普通であった。どこにも経済観念と言うものがなく、貨幣経済が進展するとともに財政の行き詰まりが生じていたのである。年貢の取立てですら、一俵、二俵といった単位で数え、俵の中身はまちまちという状態だった。金次郎が、小田原藩での一俵を四斗一升に統一することを提案した。武士・農民社会に経済的合理主義を導入したというのが二宮金次郎の功績だろう。

服部家の家政での功労を知って、小田原藩は野州桜町の村財政に金次郎を起用することにした。このとき一応士分に取り立てたとは言われているが、「名主役挌」だから、百姓と侍の中間的な身分だ。桜町での財政再建に成功した噂が広まると、あちこちからコンサルタント就任の要望が来るようになった。栃木、茨城など関東各地で手腕を振るったし、相馬中村藩でも事跡がある。ついには幕府も金次郎を「普請役挌」として侍身分に取り立てて、日光天領の改革に当たらせた。江戸時代に百姓が武士に取り立てられるというのは、もちろん稀なことだった。

財政再建に対する金次郎の手法は、現在では当たり前な、きっちりと予算を立てて財務を管理するということが、その大部分を占める。当時の武家には経済的合理主義がまったくといっていいほど無かったから、この効果は大きかった。倹約による無駄使いの削減の一方で、開墾や用水といった設備投資による増収を図った。

開墾や用水の事業には資金が必要だが、金次郎の改革が領主受けした理由の1つは、民間事業として行うため、領主の負担が少なかったことである。講を作り、多くの人に出資させ、これから用水などの資金を調達した。講というのは信用金庫みたいなもので、ここからの投資は利子を伴って出資者に還元される。自らも出資したし、貧しい庶民にも、僅かばかりの金を出資させ、利子で増やすことを勧めた。結局、事業資金や利子は、受益者となる農民の借金となるのだが、借金返済のキーとなるのは勤勉労働だ。

農民たちに「やる気」を起こさせなければ、返済不能となり、この方式は破綻する。だから農民に対する教育指導に重点が置かれた。金次郎の道歌が多く残されているが、まあ言ってみれば「死ぬ気で働け」といった標語集のようなものだ。重税とか社会体制への批判は全くない。『社会が悪いだの政治が悪いだの文句を言わずにせっせと働け、働けば幸せになれる。贅沢せずに貯金しろ。貯めれば利子で豊かになる』一口に言えば、これが金次郎の教えるところだ。今でも、中小企業の叩き上げ社長なんかには金次郎信奉者が多い。

実際には、一番の成功例である桜町改革では、小田原藩の公的資金がかなり投入されており、民間活力ばかりに依存した改革は良く見てみると必ずしも成功というわけでもない。公的資金の投入も、バラマキではなく、個々の農民の貧窮度や生活態度にまで立ち入って、融資枠や利率を査定している。金次郎の恣意的判断とも言えるきめ細か過ぎるような仕法には、当然反発もあったようだ。しかし、領主としては、税収さえ増えればそれでいいのだから、金次郎に全て一任して事を進めた。

『殿様が借金のあるときに人民が困窮するのは天命だ』といった言葉も残している。現代で言えば、「消費税増えるけど、残業増やして頑張りましょう」といったスタンスだから、為政者にも都合が良いものだっただろう。『四季に春と秋があり、一日に昼と夜とがあるように、現在の政治が悪いのはちょうど夜だからで、このときにはただ自分を修養して明日を待つよりほかに方法がない』というのが政治に対する見解であり、社会変革の視点はない。

しかし、「パチンコなんかやってないで、まじめに働こう」的な教えは常に正しい。農業振興の情熱も感じられる。実際、事業がうまく行けば出資者も受益者も共に潤う。金次郎の教えは、報徳教として半ば宗教的な崇拝を受けるようになった。儒教とか仏教の教えはあったが、これらは、金を儲けるとか働くなどと言うことを無視した高邁すぎる教えであったから、庶民には報徳教の方が生活の指針として受け入れやすかった。開墾や用水といった事業も合わせて行って、単に掛け声だけでなかったことも、農民側に受け入れられた理由だ。

現在の財政政策では、倹約一点張りである金次郎の手法は必ずしも正しくない。経済循環にとって、消費を増やすことも必要だからだ。低金利の時代、利子を生むような財テクは危険も伴う。開発に民間資金が活用できるのも、短期で収益がでる小さな規模の開発に限られる。自助努力には限度があるのだ。働き詰めの金次郎は、子供が重病にかかっても頓着することなく勤務し、子供が死んでしまうに及んで、とうとう女房から見放され離婚された。これも現代の視点からは美談と言えない。二宮金次郎は、やはり、過去の人物なのだろう。

石像ばかりでなく、銅像も多かったのだが、戦時中に供出させられ現存するのは石像ばかりだ。金次郎は直接軍国主義に加担したわけではないので、戦後も長く石像が残ったが、70年代ころから、子供たちへの説明が難しくなり消えていくことになった。危ないから歩きながらマンガを読むなと指導する上でまずい。マンガでなく勉強の本であったっとしても、さっさと歩いて帰り、机に向かったほうが良く学べる。そもそも薪を運ばせる児童労働のアルバイトは違法だ。確かに、二宮金次郎が立派な人であったとしても、それを現代の子供たちがこの像から学ぶのは難しい。

尊徳(たかのり)というのは、56歳になって幕府に取り立てられた時に付けられた諱であり、非常に公式な場でしか使われない呼称である。二宮という姓も、この時初めて名乗るようになったのだから、生涯を通しての通常名は、百姓金次郎であった。実は、これも正しくなく、自筆では金治郎となっている。32歳の時小田原藩主から表彰を受け、これに金次郎と誤記されたのが今に伝わっているのだ。自伝はなく、伝聞による評伝が多いため、二宮金次郎が圧倒的な通称表記になっている。

幼少の時に先を見越して竹を植えたとか、子守で得た駄賃で堤防強化に松を植えた、落穂を拾って収穫に繋げた、菜種を植えて勉学のための灯火にした、といった少年時代の逸話は、弟子の富田高慶が明治16年に書いた『報徳記』が初出である。富田高慶も金次郎に直接聞いたわけではなく、伝聞であることを断っている。この他の原典資料はほとんど無い。金次郎の活動範囲はそう広いものではなく、修身教科書に取り上げられるまで、全国的に知られた人物ではなかったからだ。

両親を失った貧しい少年でありながら、超人的な勤勉さで働き、先代が失った田畑を取り戻した。一方で、寝る間も惜しんで勉学にも励み、学識を身につけているから、確かに学童のお手本になる素晴らしい人物であったことは間違いない。体格も人並み外れて大きかった。

猛烈に働いて土地を買い戻したというが、当時の賃金では、7俵の収穫を得る土地の代金を2年で稼ぎ出すことは不可能だ。親の代で洪水に流されて耕地を失ったのだが、金次郎がやったのは、「残ったわずかばかりの田畑」を使った財テクだったのである。自分の食うものも節約して、「米貸し」「金貸し」をやった結果だ。貧乏でも財テクが出来るというのは、独創的なアイデアには違いない。ただの働き者ではなくて、財テク手腕をもっていたことが、彼を日本初の財務コンサルタントにした要因だったのである。

家督再興の評判が伝わり、小田原藩家老、服部家の財務コンサルタントになった。武士社会では、金銭を蔑む風潮があり、物を買うにしても値段の事は口に出さないという原則があったくらいだ。財政は、むしろ放漫経営が美徳とされていた。農民にしても、その日暮らしで計画性を持っていないのが普通であった。どこにも経済観念と言うものがなく、貨幣経済が進展するとともに財政の行き詰まりが生じていたのである。年貢の取立てですら、一俵、二俵といった単位で数え、俵の中身はまちまちという状態だった。金次郎が、小田原藩での一俵を四斗一升に統一することを提案した。武士・農民社会に経済的合理主義を導入したというのが二宮金次郎の功績だろう。

服部家の家政での功労を知って、小田原藩は野州桜町の村財政に金次郎を起用することにした。このとき一応士分に取り立てたとは言われているが、「名主役挌」だから、百姓と侍の中間的な身分だ。桜町での財政再建に成功した噂が広まると、あちこちからコンサルタント就任の要望が来るようになった。栃木、茨城など関東各地で手腕を振るったし、相馬中村藩でも事跡がある。ついには幕府も金次郎を「普請役挌」として侍身分に取り立てて、日光天領の改革に当たらせた。江戸時代に百姓が武士に取り立てられるというのは、もちろん稀なことだった。

財政再建に対する金次郎の手法は、現在では当たり前な、きっちりと予算を立てて財務を管理するということが、その大部分を占める。当時の武家には経済的合理主義がまったくといっていいほど無かったから、この効果は大きかった。倹約による無駄使いの削減の一方で、開墾や用水といった設備投資による増収を図った。

開墾や用水の事業には資金が必要だが、金次郎の改革が領主受けした理由の1つは、民間事業として行うため、領主の負担が少なかったことである。講を作り、多くの人に出資させ、これから用水などの資金を調達した。講というのは信用金庫みたいなもので、ここからの投資は利子を伴って出資者に還元される。自らも出資したし、貧しい庶民にも、僅かばかりの金を出資させ、利子で増やすことを勧めた。結局、事業資金や利子は、受益者となる農民の借金となるのだが、借金返済のキーとなるのは勤勉労働だ。

農民たちに「やる気」を起こさせなければ、返済不能となり、この方式は破綻する。だから農民に対する教育指導に重点が置かれた。金次郎の道歌が多く残されているが、まあ言ってみれば「死ぬ気で働け」といった標語集のようなものだ。重税とか社会体制への批判は全くない。『社会が悪いだの政治が悪いだの文句を言わずにせっせと働け、働けば幸せになれる。贅沢せずに貯金しろ。貯めれば利子で豊かになる』一口に言えば、これが金次郎の教えるところだ。今でも、中小企業の叩き上げ社長なんかには金次郎信奉者が多い。

実際には、一番の成功例である桜町改革では、小田原藩の公的資金がかなり投入されており、民間活力ばかりに依存した改革は良く見てみると必ずしも成功というわけでもない。公的資金の投入も、バラマキではなく、個々の農民の貧窮度や生活態度にまで立ち入って、融資枠や利率を査定している。金次郎の恣意的判断とも言えるきめ細か過ぎるような仕法には、当然反発もあったようだ。しかし、領主としては、税収さえ増えればそれでいいのだから、金次郎に全て一任して事を進めた。

『殿様が借金のあるときに人民が困窮するのは天命だ』といった言葉も残している。現代で言えば、「消費税増えるけど、残業増やして頑張りましょう」といったスタンスだから、為政者にも都合が良いものだっただろう。『四季に春と秋があり、一日に昼と夜とがあるように、現在の政治が悪いのはちょうど夜だからで、このときにはただ自分を修養して明日を待つよりほかに方法がない』というのが政治に対する見解であり、社会変革の視点はない。

しかし、「パチンコなんかやってないで、まじめに働こう」的な教えは常に正しい。農業振興の情熱も感じられる。実際、事業がうまく行けば出資者も受益者も共に潤う。金次郎の教えは、報徳教として半ば宗教的な崇拝を受けるようになった。儒教とか仏教の教えはあったが、これらは、金を儲けるとか働くなどと言うことを無視した高邁すぎる教えであったから、庶民には報徳教の方が生活の指針として受け入れやすかった。開墾や用水といった事業も合わせて行って、単に掛け声だけでなかったことも、農民側に受け入れられた理由だ。

現在の財政政策では、倹約一点張りである金次郎の手法は必ずしも正しくない。経済循環にとって、消費を増やすことも必要だからだ。低金利の時代、利子を生むような財テクは危険も伴う。開発に民間資金が活用できるのも、短期で収益がでる小さな規模の開発に限られる。自助努力には限度があるのだ。働き詰めの金次郎は、子供が重病にかかっても頓着することなく勤務し、子供が死んでしまうに及んで、とうとう女房から見放され離婚された。これも現代の視点からは美談と言えない。二宮金次郎は、やはり、過去の人物なのだろう。