- | 次の30件

万次郎と彦の接点 [歴史への旅・明治以後]

長い鎖国の時代を超えて、日本人の目が世界に見開かれるようになった時に、いち早く英語を身につけたのは、漂流した庶民だった。中浜万次郎とジョセフ彦が、鎖国日本に風穴を開けたと言える。二人が、世界をどのように理解したのか、そして日本が二人をどのように受け入れたのかは、大変興味深い。同じ時代に、同じ分野で活躍した二人ではあるが、実は驚くほど接点が少ない。共同して何かをやり遂げる意思を持ったのではなく、それぞれに時代を生き抜いたということだろう。

万次郎は一八二七年に生まれた土佐の漁師のせがれだった。父が死に、子供のときから漁に出た。何の教育も受けず、日本語の読み書きもできなかった。一四歳の時に、足摺沖で遭難し、十日間漂流して鳥島にたどり着く。絶海の孤島で半年あまりを過ごし、アメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号に救助された。ハワイで下船して帰国を望む仲間と別れて捕鯨船に残り、一年四ヵ月の航海を続け、マサチューセッツ州・フェアヘーブンについた。万次郎の英語は、この航海中に耳から学んだものだ。若さゆえの好奇心が、日本で最初の英語習得者を生んだ。

船長に見込まれ、ここで教育も受けた。三年間の教育で、数学、測量、航海、造船なども学んだ。航海士となった万次郎は、大型捕鯨船に乗り込み、二年がかりで世界一周を果たしている。船を下りたあと、カリフォルニアで金鉱探しに参加して、これで金を稼ぎ、帰国を策した。学んだことを日本に伝えたいと言う気持ちもあったし、故郷には帰りたかったであろう。ハワイから上海に渡り、日本への便船を待ち、翌年沖縄に上陸した。

一八三七年に播磨で生まれた彦が一三歳で遭難したのは、二三歳の万次郎が上海にいたころになるから、丁度すれ違いということになる。彦は漁師ではなく、見習いに過ぎなかったが、船乗りあるいは商人だった。寺子屋にも通い、多少は読み書きも出来たことが、万次郎との大きな違いだ。伊勢大王崎沖で廻船栄力丸が暴風雨に巻き込まれ、二ヶ月洋上を漂流して、米商船オークランド号に救われた。

サンフランシスコで一年余り、船員たちの庇護の下、下働きをして暮らし、ペリーの日本遠征に乗船して帰国することになった。彦の最初の英語は街で覚えた生活英語だった。香港まで来たが、ペリーの船を待つ間に、気持ちを変え、サンフランシスコに戻る。このまま鎖国日本に戻ることに不安を覚えたのだ。日常生活に事かかない英語を身につけていたと見える。自分の意思でアメリカで生活することを選び、教育を受けるために、キリスト教徒にもなった。

こうした心の自由は、当時の日本人にはあり得ないようなものだった。たとえば、同僚の仙太郎は、ペリーと共に浦賀に着いたが、幕府の役人を見ると、土下座するばかりで一言も発することは出来なかった。後年、宣教師に連れられて帰国したが、外国人居留地から一歩も出ることはなかった。鎖国日本の桎梏は厳しく日本人の心まで支配していたのである。実際、同時代に漂流してある程度の英語を習得した日本人は、他にもかなりいたのだが、それを役立たせたという点で万次郎と彦だけが特別だった。

比較してみると、万次郎のほうが帰国の願望が強かったし、そのために日本の制約を受け入れ、決してキリスト教徒にならなかった。帰国してからは、幕府や藩にも従順で身分をわきまえた行動に終始した。彦はもっと解き放たれており、キリスト教徒となることにも躊躇しなかった。アメリカ国籍をとり、日本の身分制度を蹴飛ばしてしまう行動を取った。生まれは十年違うのだが、激動期の10年の違いが大きいのかも知れない。

琉球に着いた万次郎は、薩摩に送られ、さらに土佐に送られ、白州に引き出されての詮議を受けた。蘭学が盛んになり、土佐藩でも万次郎が得てきた知識に関心があった。万次郎を城下に留め置き、士分に取り立てた。士分といっても、御扶持切米を与えられる「御小者」だから、中間のさらに下で、苗字もなしである。

黒船が来航し対外対応が必要となった幕府は、情報を得ようとして万次郎を江戸に差し出させた。このとき、普請役格となり、中浜万次郎を名乗ることになった。直参であるが、二十俵二人扶持だから、下役であり、結局一度も江戸城に登城することはなかった。江川英龍の住み込み秘書といったところだ。江川邸で多くの幕臣に英語を伝授したが、二度目にペリーが来たときも、幕府からの信頼が得られず、通訳はしていない。英語以外の専門知識は捕鯨と航海術だったので、幕府在任中は、この指導が大きな仕事になった。

彦のほうは、教育を受けたあと商人を目指した。ブキャナン大統領と面会したりして、活動の範囲も万次郎より広い。米国市民権を取り、日本に帰っても鎖国令の処罰を受けないように考えた。日本には、神奈川に領事館を作る公使ハリスの私的通訳としてやってきた。アメリカ人に日本の身分制度は通じない。幕府の重役といえば殿様なのだが、彦はものおじすることなく対等な交渉相手として振舞っている。このあたりは、完全に時代を超えている。

彦が神奈川に来たころ、万次郎は江戸の軍艦教授所で航海術を教え、「鯨漁之御用」となり、洋式捕鯨の定着を試みていた。外国人は江戸に立ち入りが許されなかったので、万次郎と彦が出会うことはなかった。黒船騒ぎは一段落して、日本で求められることが言葉だけから、言葉で伝えられる内容に移っており、万次郎も文明を伝えようとしていたことがわかる。しかし、航海術は文献も豊富になって来ていたので長くは続かなかった。捕鯨は万次郎の専門分野であるが、これについては、日本の漁師に学ばせることがなかなか難しく、あまり進展しなかったようだ。

幕府は、一八六〇年に遣米使を渡航させることになったが、これは両者が関わるものであった。ハリス公使の通訳である彦は派遣調整の窓口でもあったし、万次郎は幕府が抱える最良の通訳である。しかし、この時も、万次郎は幕府には信用されなかった。身分制度のもとでは、漁師出身者を表舞台に立てることはなかったのだ。正使が乗るポーハタン号ではなく、護衛船咸臨丸の通訳となった。彦はポーハタン号を訪れ、村上摂津守などの使節と会見しているし、友人ブルック大尉を咸臨丸に見舞っているが、自伝にも万次郎と会ったという記録はない。

咸臨丸の航海については、福沢諭吉が詳しく書き残しているが、これにも万次郎は、ほとんど出てこない。諭吉と万次郎がウエブスターの辞書を買った、と一言出てくるだけだ。初めて訪れるアメリカの事を知っている万次郎に、色々と教わっても良さそうなものだが、その様子がない。土佐の漁師であった万次郎がアメリカで得た知識は、捕鯨と航海に限定され、社会制度や自然科学の広い理解は出来ていなかったのではないだろうか。諭吉も通訳の資格で乗船している。諭吉、彦、万次郎は得意分野が被り、お互いに敬遠するところがあったのではないだろうか。

彦は、サンフランシスコの街中で暮らし、社会制度や、商取引についても知見を持っていたから、万次郎よりも視野が広い。ハリスの通訳を退任して、横浜での商売を試みている。日本初の新聞紙を発行したりもした。大政奉還に揺れる日本で、「国体草案」を提言し、この中で二院制議会を作り、諸大名が合議する院と百姓町人を代表する院を設けることを提言しているのは画期的だといえる。坂本竜馬の船中八策どころではない。

咸臨丸が出航したあと、日本は反動で尊皇攘夷熱が高まり、ヒュースケンの暗殺などもあって危険が感じられたので、彦は一度アメリカに戻る。このときリンカーン大統領とも面会し、今度は、アメリカ領事館の正式な通訳官として日本に戻った。遣米使節団から戻った万次郎は、鳥島や小笠原に出かけての調査を行うなどの任務をやっているから、彦との接点はない。大政奉還の大波が訪れ、幕府も調査をやらせる余裕がなくなり、万次郎を薩摩に貸し出すことになった。

この頃、彦は、グラバーに誘われて領事館を辞して、拠点を長崎に移した。やはり、商売で身を立てたいというアメリカンドリーム的な発想が続いていたようだ。茶の輸出をもくろんでいたし、鍋島炭鉱開発にも関与した。薩摩に呼ばれた万次郎は、上海などに行って軍艦や武器の買い付けを手伝うことになった。グラバーは武器商人でもあったので、薩摩藩士と共に長崎にも出張した。長州が薩摩名義で武器を購入したのはこのときである。一八六七年一月六日に、万次郎と彦が対面したことは確実である。しかし、その感想とか、二人が何を話したかについては何も記録がない。

1968年は明治の政変があり、世の中が変わった。もはや武器も高値で売れなくなり、グラバー商会は倒産して、彦は神戸に住み着くようになった。彦はグラバー商会つながりで薩長と通じていたし、神戸で伊藤博文などと知り合い、明治政府とのつながりができた。神戸事件は無名の伊藤博文が政府中枢に駆け上がって行くきっかけとなった事件であるが、政治的な立ち回りが早い伊藤のような人物が、自ら通訳するようになり、もはや彦などに頼るようなことはなくなっていた。

彦は大蔵出仕となって、造幣局の設置や商業教習を行うが、ビジネスをやりたいという気持ちは変わらず、茶の輸出を行う。彦のビジネスはそこそこ儲かったようだが、一市民としての暮らしに終わった。浜田彦蔵を名乗ったが、最後は外人墓地に葬られている。結果としてはあまり成功だったとはいえない。万次郎は、幕府がなくなったあと土佐に帰るが、新政府から呼び出されて、開成学校で英語を教えることになった。明治政府の遣欧使節団に加わり世界をもう一度回ったが、大きな表舞台に出ることはなかった。

万次郎は一八二七年に生まれた土佐の漁師のせがれだった。父が死に、子供のときから漁に出た。何の教育も受けず、日本語の読み書きもできなかった。一四歳の時に、足摺沖で遭難し、十日間漂流して鳥島にたどり着く。絶海の孤島で半年あまりを過ごし、アメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号に救助された。ハワイで下船して帰国を望む仲間と別れて捕鯨船に残り、一年四ヵ月の航海を続け、マサチューセッツ州・フェアヘーブンについた。万次郎の英語は、この航海中に耳から学んだものだ。若さゆえの好奇心が、日本で最初の英語習得者を生んだ。

船長に見込まれ、ここで教育も受けた。三年間の教育で、数学、測量、航海、造船なども学んだ。航海士となった万次郎は、大型捕鯨船に乗り込み、二年がかりで世界一周を果たしている。船を下りたあと、カリフォルニアで金鉱探しに参加して、これで金を稼ぎ、帰国を策した。学んだことを日本に伝えたいと言う気持ちもあったし、故郷には帰りたかったであろう。ハワイから上海に渡り、日本への便船を待ち、翌年沖縄に上陸した。

一八三七年に播磨で生まれた彦が一三歳で遭難したのは、二三歳の万次郎が上海にいたころになるから、丁度すれ違いということになる。彦は漁師ではなく、見習いに過ぎなかったが、船乗りあるいは商人だった。寺子屋にも通い、多少は読み書きも出来たことが、万次郎との大きな違いだ。伊勢大王崎沖で廻船栄力丸が暴風雨に巻き込まれ、二ヶ月洋上を漂流して、米商船オークランド号に救われた。

サンフランシスコで一年余り、船員たちの庇護の下、下働きをして暮らし、ペリーの日本遠征に乗船して帰国することになった。彦の最初の英語は街で覚えた生活英語だった。香港まで来たが、ペリーの船を待つ間に、気持ちを変え、サンフランシスコに戻る。このまま鎖国日本に戻ることに不安を覚えたのだ。日常生活に事かかない英語を身につけていたと見える。自分の意思でアメリカで生活することを選び、教育を受けるために、キリスト教徒にもなった。

こうした心の自由は、当時の日本人にはあり得ないようなものだった。たとえば、同僚の仙太郎は、ペリーと共に浦賀に着いたが、幕府の役人を見ると、土下座するばかりで一言も発することは出来なかった。後年、宣教師に連れられて帰国したが、外国人居留地から一歩も出ることはなかった。鎖国日本の桎梏は厳しく日本人の心まで支配していたのである。実際、同時代に漂流してある程度の英語を習得した日本人は、他にもかなりいたのだが、それを役立たせたという点で万次郎と彦だけが特別だった。

比較してみると、万次郎のほうが帰国の願望が強かったし、そのために日本の制約を受け入れ、決してキリスト教徒にならなかった。帰国してからは、幕府や藩にも従順で身分をわきまえた行動に終始した。彦はもっと解き放たれており、キリスト教徒となることにも躊躇しなかった。アメリカ国籍をとり、日本の身分制度を蹴飛ばしてしまう行動を取った。生まれは十年違うのだが、激動期の10年の違いが大きいのかも知れない。

琉球に着いた万次郎は、薩摩に送られ、さらに土佐に送られ、白州に引き出されての詮議を受けた。蘭学が盛んになり、土佐藩でも万次郎が得てきた知識に関心があった。万次郎を城下に留め置き、士分に取り立てた。士分といっても、御扶持切米を与えられる「御小者」だから、中間のさらに下で、苗字もなしである。

黒船が来航し対外対応が必要となった幕府は、情報を得ようとして万次郎を江戸に差し出させた。このとき、普請役格となり、中浜万次郎を名乗ることになった。直参であるが、二十俵二人扶持だから、下役であり、結局一度も江戸城に登城することはなかった。江川英龍の住み込み秘書といったところだ。江川邸で多くの幕臣に英語を伝授したが、二度目にペリーが来たときも、幕府からの信頼が得られず、通訳はしていない。英語以外の専門知識は捕鯨と航海術だったので、幕府在任中は、この指導が大きな仕事になった。

彦のほうは、教育を受けたあと商人を目指した。ブキャナン大統領と面会したりして、活動の範囲も万次郎より広い。米国市民権を取り、日本に帰っても鎖国令の処罰を受けないように考えた。日本には、神奈川に領事館を作る公使ハリスの私的通訳としてやってきた。アメリカ人に日本の身分制度は通じない。幕府の重役といえば殿様なのだが、彦はものおじすることなく対等な交渉相手として振舞っている。このあたりは、完全に時代を超えている。

彦が神奈川に来たころ、万次郎は江戸の軍艦教授所で航海術を教え、「鯨漁之御用」となり、洋式捕鯨の定着を試みていた。外国人は江戸に立ち入りが許されなかったので、万次郎と彦が出会うことはなかった。黒船騒ぎは一段落して、日本で求められることが言葉だけから、言葉で伝えられる内容に移っており、万次郎も文明を伝えようとしていたことがわかる。しかし、航海術は文献も豊富になって来ていたので長くは続かなかった。捕鯨は万次郎の専門分野であるが、これについては、日本の漁師に学ばせることがなかなか難しく、あまり進展しなかったようだ。

幕府は、一八六〇年に遣米使を渡航させることになったが、これは両者が関わるものであった。ハリス公使の通訳である彦は派遣調整の窓口でもあったし、万次郎は幕府が抱える最良の通訳である。しかし、この時も、万次郎は幕府には信用されなかった。身分制度のもとでは、漁師出身者を表舞台に立てることはなかったのだ。正使が乗るポーハタン号ではなく、護衛船咸臨丸の通訳となった。彦はポーハタン号を訪れ、村上摂津守などの使節と会見しているし、友人ブルック大尉を咸臨丸に見舞っているが、自伝にも万次郎と会ったという記録はない。

咸臨丸の航海については、福沢諭吉が詳しく書き残しているが、これにも万次郎は、ほとんど出てこない。諭吉と万次郎がウエブスターの辞書を買った、と一言出てくるだけだ。初めて訪れるアメリカの事を知っている万次郎に、色々と教わっても良さそうなものだが、その様子がない。土佐の漁師であった万次郎がアメリカで得た知識は、捕鯨と航海に限定され、社会制度や自然科学の広い理解は出来ていなかったのではないだろうか。諭吉も通訳の資格で乗船している。諭吉、彦、万次郎は得意分野が被り、お互いに敬遠するところがあったのではないだろうか。

彦は、サンフランシスコの街中で暮らし、社会制度や、商取引についても知見を持っていたから、万次郎よりも視野が広い。ハリスの通訳を退任して、横浜での商売を試みている。日本初の新聞紙を発行したりもした。大政奉還に揺れる日本で、「国体草案」を提言し、この中で二院制議会を作り、諸大名が合議する院と百姓町人を代表する院を設けることを提言しているのは画期的だといえる。坂本竜馬の船中八策どころではない。

咸臨丸が出航したあと、日本は反動で尊皇攘夷熱が高まり、ヒュースケンの暗殺などもあって危険が感じられたので、彦は一度アメリカに戻る。このときリンカーン大統領とも面会し、今度は、アメリカ領事館の正式な通訳官として日本に戻った。遣米使節団から戻った万次郎は、鳥島や小笠原に出かけての調査を行うなどの任務をやっているから、彦との接点はない。大政奉還の大波が訪れ、幕府も調査をやらせる余裕がなくなり、万次郎を薩摩に貸し出すことになった。

この頃、彦は、グラバーに誘われて領事館を辞して、拠点を長崎に移した。やはり、商売で身を立てたいというアメリカンドリーム的な発想が続いていたようだ。茶の輸出をもくろんでいたし、鍋島炭鉱開発にも関与した。薩摩に呼ばれた万次郎は、上海などに行って軍艦や武器の買い付けを手伝うことになった。グラバーは武器商人でもあったので、薩摩藩士と共に長崎にも出張した。長州が薩摩名義で武器を購入したのはこのときである。一八六七年一月六日に、万次郎と彦が対面したことは確実である。しかし、その感想とか、二人が何を話したかについては何も記録がない。

1968年は明治の政変があり、世の中が変わった。もはや武器も高値で売れなくなり、グラバー商会は倒産して、彦は神戸に住み着くようになった。彦はグラバー商会つながりで薩長と通じていたし、神戸で伊藤博文などと知り合い、明治政府とのつながりができた。神戸事件は無名の伊藤博文が政府中枢に駆け上がって行くきっかけとなった事件であるが、政治的な立ち回りが早い伊藤のような人物が、自ら通訳するようになり、もはや彦などに頼るようなことはなくなっていた。

彦は大蔵出仕となって、造幣局の設置や商業教習を行うが、ビジネスをやりたいという気持ちは変わらず、茶の輸出を行う。彦のビジネスはそこそこ儲かったようだが、一市民としての暮らしに終わった。浜田彦蔵を名乗ったが、最後は外人墓地に葬られている。結果としてはあまり成功だったとはいえない。万次郎は、幕府がなくなったあと土佐に帰るが、新政府から呼び出されて、開成学校で英語を教えることになった。明治政府の遣欧使節団に加わり世界をもう一度回ったが、大きな表舞台に出ることはなかった。

日本国憲法と国連憲章 [歴史への旅・明治以後]

日本国憲法は見事な体系性を持っており、法律条文としては、完成度の高いものだ。これが、軍人の集まりに過ぎないGHQから出された草案に基づいているとは驚くしかない。GHQ民生局は、実は、法学者集団であり、日本国憲法は、当時の最高水準の法学的英知を結集したものであった。民生局長ホイットニー准将は法学博士でもあったくらいだ。当然、同時期に作られた国連憲章とも関連がある。

日本国憲法と国連憲章の前文を比較してみよう。

日本国憲法は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と先の大戦に関する深い反省と人権を基礎とすることへの移行を宣言している。

国連憲章は、「われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し」と、やはり大戦の反省と人間の尊厳を共通の価値観とすることを強調している。

人としての権利=人権を価値観の基礎に据え、平和と民主主義実現を目指す考え方は両者に共通したものと言える。この他にも日本国憲法と国連憲章は相補性を持っており、同じ考え方に基づいたものだと考えられる所が多い。日本国憲法はGHQ民生局次長のCharles L. Kades大佐が中心となって起案したとされているが、この人は、ハーバード大学大学院で学び、ルーズベルト大統領のニューディール政策を担当している。GHQ民生部に配置された優れた法学者の一人だ。

国連憲章を起案したのは米国務省特別政務室長のAlger Hissだが、この人もCharles L. Kades大佐と同じ年(1926)にハーバード大学法科大学院に入っているから同級生だ。ニューディール政策で政府機関入りをしているのも共通だから、年来の同僚ということになる。国連憲章と日本国憲法は、こうした人的つながりからも密接な関係がある。Alger Hissはヤルタ会談からサンフランシスコ会議で事務局を率い、国連憲章を起草しただけでなく、国連の枠組みも彼の手によるところが大きい。国連の生みの親とも言える。

国連憲章の平和に関する考え方は、国連憲章2条4項に示されているように、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と、武力行使を全面的に否認する立場だ。

これは、日本国憲法では9条1項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と示されている。

日本国憲法9条2項では、それを具体化するために「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と軍備の放棄と交戦権の否定を定めているが、国連憲章はこれにどう対応しているのだろうか。

国連では、平和を守るために「集団安全保障」という考え方をする。これは集団的自衛権とは全く異なる。集団的自衛権=軍事同盟、集団安全保障=相互制裁協定とすれば、わかりやすいかもしれない。

一国が単独で自国の安全を保障しようとすれば、他国に優る軍事力を持つ以外に方策はない。各国が皆これを追求すれば、際限ない軍拡を引き起こす。二度にわたる世界大戦はこうした軍拡競争の結果とも言える。古くからこれを補う方法として軍事同盟が考えられていた。しかし、軍事同盟は、仮想敵国を想定して対立を深めるばかりであり、双方の軍事同盟が広がることで、より深刻な大戦争になる結果を引き起こした。

「集団安全保障」は、もし加盟の一国が他国を侵略したりする非道を働いた場合、他のすべての国が一丸となってこれに対処することを前もって約束する仕組みだ。仮想敵国を作らず、自ら制裁を受け入れることを表明する協定になる。国連加盟により、各国はこの協定に参加することになり、この運営は安全保障理事会が担っている。

こうした仕組みが機能すれば、どの国も他国に優る軍事力の必要が無くなり、軍拡競争の連鎖を断ち切ることができる。軍事力を低減した国の安全も保障することができる。これが国連の目指す方向性なのだ。日本国憲法9条2項は最も先進的にこうした国連の目標を実践しようとするものであったと言える。逆に、憲法9条の文言が現実性をもっているのは、軍備がなくとも国の安全が保障されるという、国連機構の存在に基づいている。国連憲章と日本国憲法は相互に強い関連性を持っていることがわかる。

軍備と戦争は必ず自衛という形で現れる。国連が世界の恒久的な平和のために集団安全保障の体制を取るということは、集団的自衛権は勿論のこと、各国の個別自衛権をも基本的に否定する立場であることを示している。将来的には世界から軍備をなくして行くことを目指しているのだ。こうした国連の示す道筋を一国の憲法として体現したものが、日本国憲法第9条ということになる。国連を基盤とする限り、よく言われるように国家は、個人の自衛権と同じく、永遠不滅の自衛権を持っているなどという議論は成り立たない。

そもそも個人の自衛権なるものも、少なくとも日本では認められていない。アメリカでは、個人の自衛権を認める立場で、銃の保有を許可している。腕力の強い相手に対して、自衛するためには銃の保持が必須だからだ。アメリカの銃保持論者がいつも言うことは、「警察が来るのが間に合うとはかぎらない。銃なしで君はどうやって家族を守れるというのか」である。

日本人は経験からも個人の自衛権を放棄したほうが却って安全であることを理解している。個人の自衛権に固執するのは過去の考え方であり、人類の進歩は、個人の自衛権を放棄する方向にある。アメリカでもそうした道が模索されているところだ。実は国家にしてもまた同じ事が言える。国連に依拠して自衛権を放棄していくのが文明の進む道である。日本国は世界に先駆けて、憲法9条で国連の目指すところを実践しようとしたのだ。

自衛権の議論では、軍事技術の発達も考慮に入れなければならない。ミサイルなどの兵器が発達してしまった現在、隣接する国から発射されたミサイルは短時間で目標に到達してしまい、これを防ぐ手立てはない。社会は発達した交通網や通信網に大きく依存するようになっており、戦時体制の構築も実際上はできない。すべての国は貿易に大きく依存するようになっており、戦争で貿易が途絶えただけでも経済が崩壊する。こういったことから、もはや、武力による侵略も、武力による自衛も現実的なものでなくなったと言える。軍備は、実際の役には立たず、軍事産業の利益を保護するだけのものとなっている。この現実に直面して、アメリカでさえ、軍備の縮小を始めているくらいだ。

しかしながら、歴史の進歩は平坦ではない。国連と日本国憲法は共に様々な苦難を強いられることになった。日本では、国連憲章の起草者がAlger Hissであったこともあまり語られない。実は、Alger Hissとその他の政府機関スタッフの13人が、共産党の秘密党員だったとしてその後排斥されたのである。Alger Hiss自身はスパイだということで査問され、結局、5年の実刑を受け、弁護士資格も剥奪された。

ソ連の崩壊後暴露されたの機密文書でも、スパイ行為の事実はなく、密告者が自己の密告価値を高めるための虚偽であった可能性が高い。証拠とされた文書の内容も何等秘密となるものではなかったのだが、秘密だということで中身を十分公開しないまま、秘密保護法違反の判決が下された。日本でも問題になっている秘密保護法というのは、このような使われ方をするものだということを認識する必要がある。

1975年になって、「秘密文書」がでっち上げであったことがわかり弁護士資格の回復は果たしたが、いまも完全な名誉回復はされていない。起草者のことを語ってしまうと、アメリカは、国連設立が共産主義者の陰謀であったという立場に立っている事になるし、事実、軍事同盟を広げ、G5、G7といった国連を外れた枠組みを推進するようになった。

日本国憲法も歴代自民党政府によって、蹂躙されて行くようになった。その後の日本政府は自衛権を固有の権利とする立場を取り、自衛は軍備ではないという屁理屈で軍備を拡大した。そして最近は歴史の流れに逆らって、自衛の範囲を集団的自衛権にまで拡張した。

日本政府によれば、集団的自衛権(right of collective self-defense)は「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である。自衛は武力ではないという立場での言い回しだが、普通に言えば軍事同盟に基づいて他国の戦争に参戦する権利ということになる。ここまで拡張すれば、任意戦争権と同じようなものである。かつて日本は満州国を作りこれを足場にしてさらなる中国侵略を進めた。日満議定書は、

「日本國及滿洲國ハ締約國ノ一方ノ領土及治安ニ對スル一切ノ脅威ハ同時ニ締約國ノ他方ノ安寧及存立ニ對スル脅威タルノ事實ヲ確認シ兩國共同シテ國家ノ防衞ニ當ルベキコトヲ約ス之ガ爲所要ノ日本國軍ハ滿洲國内ニ駐屯スルモノトス」

とまさに集団的自衛権をその侵略戦争の正当化の根拠としている。集団的自衛権なるものを認めれば、あらゆる戦争が正当化されてしまう結果になる。集団的自衛権の導入が、これまで政府が取ってきた自衛力は武力ではないといった憲法解釈すら崩してしまい、立憲主義の根本に抵触することから改憲論者からも批判が起こるのは当然である。このような「権利」が国連憲章でも認められているという主張が、自民党政府によってなされているが、こういった「権利」は国連の設立趣旨に反することは、明らかである。

しかしながら、国連憲章が、個別的・集団的自衛権を容認する文言を持っていることもまた事実ではある。

第51条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」

と、集団的自衛権を容認する文言になっている。実際、集団的自衛権という文言は国連憲章で初めて使われたものである。しかし、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」という限定をつけており、その後の安全保障理事会による処置より下に位置付けている点もあって、手放しで奨励しているものではなく、非常に限定的に仕方なく認めていることがわかる。国連の主旨を損なう恐れのある51条には経緯があり、実は国連憲章の原案には入っていなかったものだ。

国連憲章は1944年9月にワシントンDC郊外にあるダンバートン・オークス邸で起草された。しかし、ここでは完全な合意に至らず、1945年6月のサンフランシスコ会議で最終的に署名された。何が問題になったかというと、安全保障理事会の採決方法であった。サンフランシスコ会議では5大国の拒否権が導入された。国連憲章の第2条1項には「そのすべての加盟国の主権平等の原則」を謳っているが、5大国の拒否権は明らかにこれに反する。

アメリカでは、「大統領の権限を他国にゆだねるようなものだ」と、国連加盟に反対する意見が強かった。アメリカは国際連盟にも加盟していない。結果的にはわずか6週間の審議で加盟を決議した。世界大戦の惨禍を前にして、何とかしなければいけないという機運の高まりが、伝統的なアメリカの姿勢を覆したのだ。拒否権はアメリカ議会をなだめるための妥協だった。しかし、議会保守派には、Alger Hiss一派にしてやられたとの悔悟が残った。これが、Alger Hissたちを陥れる動機にもなったのだろう。

その結果、大国の拒否権によって集団安全保障機能が麻痺するという危惧が出てきた。ラテンアメリカ諸国は、チャプルテペック規約に署名し、第二次世界大戦終了後に相互援助条約を締結することを約束していた。こういった地域的な集団安全保障も5大国の承認なしには動けなくなる。この危惧は、援助義務を約束したアラブ連盟規約に署名したアラブ諸国にも共有されていた。

地域的集団安全保障についての議論が行われたがうまく合意することができなかった。 52条では「地域的取り決め又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。」と、地域的な集団安全保障を認めることにしているが、53条では、「いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基づいて又は地域的機関によってとられてはならない。」と結局これを否定している。

地域的取きめによる安全保障の代わりということで、51条を入れることをアメリカが主張して決着したのが現在の国連憲章である。小国の集まりとなる地域的取り決めに代わって、大国も利用しやすい集団的自衛権を部分的であれ、容認する条項とした。これは地域を飛び越えた軍事同盟に道を開くものであったし、事実、北大西洋条約機構や日米安保条約など、その後のアメリカの国際政策は大きく、この条項に依存し、またソ連もワルシャワ条約を結んで冷戦の体制が築かれていった。

国連憲章51条の集団的自衛権は、大国の権限を容認しなければ発足が難しかったという歴史的経緯から、やむを得ず限定的に許容されたものであり、国連本来の主旨からは、消滅して行かねばならないものである。冷戦構造が消滅した今日、軍事同盟の解消が言われており、国連の目指す平和な世界の実現を進めるべき時であるにもかかわらず、日本が集団的自衛権を持ち出すのは、まったく歴史に逆行する行為と言えよう。

アメリカは、国連を都合よく利用しようとしたが、Alger Hissたちにより設立された国連は、アメリカの思い通りになるものではなかった。軍事同盟や、G5、G7といった別の枠組みを作り出すことで、国連をないがしろにしてきたことは、日本国憲法が歴代自民党政府によってゆがめられて来たことと符合する。

それでも、現在ほとんどの国が加盟する国連を無視して世界は成り立たなくなっているし、確かに国連は半世紀以上も大戦争をくい止めてきた。日本国憲法が、日本政府の急速な軍拡の歯止めになっているのも明らかである。日本国憲法は、わずか57年しか持たなかった大日本国憲法を越えて、深く日本に定着してきており、もはや民主主義や人権も、言葉の上では改憲案でさえ消すことは出来なくなっている。昨今の性急な改憲の動きは、こうした日本国憲法の浸透を食い止めようとするあせりから生じているとも考えられる。人類は進歩しなくてはならない。粘り強く改憲に抵抗し、日本国憲法を生き延びさせることが歴史に対する我々の貢献である。

日本国憲法と国連憲章の前文を比較してみよう。

日本国憲法は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と先の大戦に関する深い反省と人権を基礎とすることへの移行を宣言している。

国連憲章は、「われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し」と、やはり大戦の反省と人間の尊厳を共通の価値観とすることを強調している。

人としての権利=人権を価値観の基礎に据え、平和と民主主義実現を目指す考え方は両者に共通したものと言える。この他にも日本国憲法と国連憲章は相補性を持っており、同じ考え方に基づいたものだと考えられる所が多い。日本国憲法はGHQ民生局次長のCharles L. Kades大佐が中心となって起案したとされているが、この人は、ハーバード大学大学院で学び、ルーズベルト大統領のニューディール政策を担当している。GHQ民生部に配置された優れた法学者の一人だ。

国連憲章を起案したのは米国務省特別政務室長のAlger Hissだが、この人もCharles L. Kades大佐と同じ年(1926)にハーバード大学法科大学院に入っているから同級生だ。ニューディール政策で政府機関入りをしているのも共通だから、年来の同僚ということになる。国連憲章と日本国憲法は、こうした人的つながりからも密接な関係がある。Alger Hissはヤルタ会談からサンフランシスコ会議で事務局を率い、国連憲章を起草しただけでなく、国連の枠組みも彼の手によるところが大きい。国連の生みの親とも言える。

国連憲章の平和に関する考え方は、国連憲章2条4項に示されているように、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と、武力行使を全面的に否認する立場だ。

これは、日本国憲法では9条1項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と示されている。

日本国憲法9条2項では、それを具体化するために「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と軍備の放棄と交戦権の否定を定めているが、国連憲章はこれにどう対応しているのだろうか。

国連では、平和を守るために「集団安全保障」という考え方をする。これは集団的自衛権とは全く異なる。集団的自衛権=軍事同盟、集団安全保障=相互制裁協定とすれば、わかりやすいかもしれない。

一国が単独で自国の安全を保障しようとすれば、他国に優る軍事力を持つ以外に方策はない。各国が皆これを追求すれば、際限ない軍拡を引き起こす。二度にわたる世界大戦はこうした軍拡競争の結果とも言える。古くからこれを補う方法として軍事同盟が考えられていた。しかし、軍事同盟は、仮想敵国を想定して対立を深めるばかりであり、双方の軍事同盟が広がることで、より深刻な大戦争になる結果を引き起こした。

「集団安全保障」は、もし加盟の一国が他国を侵略したりする非道を働いた場合、他のすべての国が一丸となってこれに対処することを前もって約束する仕組みだ。仮想敵国を作らず、自ら制裁を受け入れることを表明する協定になる。国連加盟により、各国はこの協定に参加することになり、この運営は安全保障理事会が担っている。

こうした仕組みが機能すれば、どの国も他国に優る軍事力の必要が無くなり、軍拡競争の連鎖を断ち切ることができる。軍事力を低減した国の安全も保障することができる。これが国連の目指す方向性なのだ。日本国憲法9条2項は最も先進的にこうした国連の目標を実践しようとするものであったと言える。逆に、憲法9条の文言が現実性をもっているのは、軍備がなくとも国の安全が保障されるという、国連機構の存在に基づいている。国連憲章と日本国憲法は相互に強い関連性を持っていることがわかる。

軍備と戦争は必ず自衛という形で現れる。国連が世界の恒久的な平和のために集団安全保障の体制を取るということは、集団的自衛権は勿論のこと、各国の個別自衛権をも基本的に否定する立場であることを示している。将来的には世界から軍備をなくして行くことを目指しているのだ。こうした国連の示す道筋を一国の憲法として体現したものが、日本国憲法第9条ということになる。国連を基盤とする限り、よく言われるように国家は、個人の自衛権と同じく、永遠不滅の自衛権を持っているなどという議論は成り立たない。

そもそも個人の自衛権なるものも、少なくとも日本では認められていない。アメリカでは、個人の自衛権を認める立場で、銃の保有を許可している。腕力の強い相手に対して、自衛するためには銃の保持が必須だからだ。アメリカの銃保持論者がいつも言うことは、「警察が来るのが間に合うとはかぎらない。銃なしで君はどうやって家族を守れるというのか」である。

日本人は経験からも個人の自衛権を放棄したほうが却って安全であることを理解している。個人の自衛権に固執するのは過去の考え方であり、人類の進歩は、個人の自衛権を放棄する方向にある。アメリカでもそうした道が模索されているところだ。実は国家にしてもまた同じ事が言える。国連に依拠して自衛権を放棄していくのが文明の進む道である。日本国は世界に先駆けて、憲法9条で国連の目指すところを実践しようとしたのだ。

自衛権の議論では、軍事技術の発達も考慮に入れなければならない。ミサイルなどの兵器が発達してしまった現在、隣接する国から発射されたミサイルは短時間で目標に到達してしまい、これを防ぐ手立てはない。社会は発達した交通網や通信網に大きく依存するようになっており、戦時体制の構築も実際上はできない。すべての国は貿易に大きく依存するようになっており、戦争で貿易が途絶えただけでも経済が崩壊する。こういったことから、もはや、武力による侵略も、武力による自衛も現実的なものでなくなったと言える。軍備は、実際の役には立たず、軍事産業の利益を保護するだけのものとなっている。この現実に直面して、アメリカでさえ、軍備の縮小を始めているくらいだ。

しかしながら、歴史の進歩は平坦ではない。国連と日本国憲法は共に様々な苦難を強いられることになった。日本では、国連憲章の起草者がAlger Hissであったこともあまり語られない。実は、Alger Hissとその他の政府機関スタッフの13人が、共産党の秘密党員だったとしてその後排斥されたのである。Alger Hiss自身はスパイだということで査問され、結局、5年の実刑を受け、弁護士資格も剥奪された。

ソ連の崩壊後暴露されたの機密文書でも、スパイ行為の事実はなく、密告者が自己の密告価値を高めるための虚偽であった可能性が高い。証拠とされた文書の内容も何等秘密となるものではなかったのだが、秘密だということで中身を十分公開しないまま、秘密保護法違反の判決が下された。日本でも問題になっている秘密保護法というのは、このような使われ方をするものだということを認識する必要がある。

1975年になって、「秘密文書」がでっち上げであったことがわかり弁護士資格の回復は果たしたが、いまも完全な名誉回復はされていない。起草者のことを語ってしまうと、アメリカは、国連設立が共産主義者の陰謀であったという立場に立っている事になるし、事実、軍事同盟を広げ、G5、G7といった国連を外れた枠組みを推進するようになった。

日本国憲法も歴代自民党政府によって、蹂躙されて行くようになった。その後の日本政府は自衛権を固有の権利とする立場を取り、自衛は軍備ではないという屁理屈で軍備を拡大した。そして最近は歴史の流れに逆らって、自衛の範囲を集団的自衛権にまで拡張した。

日本政府によれば、集団的自衛権(right of collective self-defense)は「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である。自衛は武力ではないという立場での言い回しだが、普通に言えば軍事同盟に基づいて他国の戦争に参戦する権利ということになる。ここまで拡張すれば、任意戦争権と同じようなものである。かつて日本は満州国を作りこれを足場にしてさらなる中国侵略を進めた。日満議定書は、

「日本國及滿洲國ハ締約國ノ一方ノ領土及治安ニ對スル一切ノ脅威ハ同時ニ締約國ノ他方ノ安寧及存立ニ對スル脅威タルノ事實ヲ確認シ兩國共同シテ國家ノ防衞ニ當ルベキコトヲ約ス之ガ爲所要ノ日本國軍ハ滿洲國内ニ駐屯スルモノトス」

とまさに集団的自衛権をその侵略戦争の正当化の根拠としている。集団的自衛権なるものを認めれば、あらゆる戦争が正当化されてしまう結果になる。集団的自衛権の導入が、これまで政府が取ってきた自衛力は武力ではないといった憲法解釈すら崩してしまい、立憲主義の根本に抵触することから改憲論者からも批判が起こるのは当然である。このような「権利」が国連憲章でも認められているという主張が、自民党政府によってなされているが、こういった「権利」は国連の設立趣旨に反することは、明らかである。

しかしながら、国連憲章が、個別的・集団的自衛権を容認する文言を持っていることもまた事実ではある。

第51条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」

と、集団的自衛権を容認する文言になっている。実際、集団的自衛権という文言は国連憲章で初めて使われたものである。しかし、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」という限定をつけており、その後の安全保障理事会による処置より下に位置付けている点もあって、手放しで奨励しているものではなく、非常に限定的に仕方なく認めていることがわかる。国連の主旨を損なう恐れのある51条には経緯があり、実は国連憲章の原案には入っていなかったものだ。

国連憲章は1944年9月にワシントンDC郊外にあるダンバートン・オークス邸で起草された。しかし、ここでは完全な合意に至らず、1945年6月のサンフランシスコ会議で最終的に署名された。何が問題になったかというと、安全保障理事会の採決方法であった。サンフランシスコ会議では5大国の拒否権が導入された。国連憲章の第2条1項には「そのすべての加盟国の主権平等の原則」を謳っているが、5大国の拒否権は明らかにこれに反する。

アメリカでは、「大統領の権限を他国にゆだねるようなものだ」と、国連加盟に反対する意見が強かった。アメリカは国際連盟にも加盟していない。結果的にはわずか6週間の審議で加盟を決議した。世界大戦の惨禍を前にして、何とかしなければいけないという機運の高まりが、伝統的なアメリカの姿勢を覆したのだ。拒否権はアメリカ議会をなだめるための妥協だった。しかし、議会保守派には、Alger Hiss一派にしてやられたとの悔悟が残った。これが、Alger Hissたちを陥れる動機にもなったのだろう。

その結果、大国の拒否権によって集団安全保障機能が麻痺するという危惧が出てきた。ラテンアメリカ諸国は、チャプルテペック規約に署名し、第二次世界大戦終了後に相互援助条約を締結することを約束していた。こういった地域的な集団安全保障も5大国の承認なしには動けなくなる。この危惧は、援助義務を約束したアラブ連盟規約に署名したアラブ諸国にも共有されていた。

地域的集団安全保障についての議論が行われたがうまく合意することができなかった。 52条では「地域的取り決め又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。」と、地域的な集団安全保障を認めることにしているが、53条では、「いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基づいて又は地域的機関によってとられてはならない。」と結局これを否定している。

地域的取きめによる安全保障の代わりということで、51条を入れることをアメリカが主張して決着したのが現在の国連憲章である。小国の集まりとなる地域的取り決めに代わって、大国も利用しやすい集団的自衛権を部分的であれ、容認する条項とした。これは地域を飛び越えた軍事同盟に道を開くものであったし、事実、北大西洋条約機構や日米安保条約など、その後のアメリカの国際政策は大きく、この条項に依存し、またソ連もワルシャワ条約を結んで冷戦の体制が築かれていった。

国連憲章51条の集団的自衛権は、大国の権限を容認しなければ発足が難しかったという歴史的経緯から、やむを得ず限定的に許容されたものであり、国連本来の主旨からは、消滅して行かねばならないものである。冷戦構造が消滅した今日、軍事同盟の解消が言われており、国連の目指す平和な世界の実現を進めるべき時であるにもかかわらず、日本が集団的自衛権を持ち出すのは、まったく歴史に逆行する行為と言えよう。

アメリカは、国連を都合よく利用しようとしたが、Alger Hissたちにより設立された国連は、アメリカの思い通りになるものではなかった。軍事同盟や、G5、G7といった別の枠組みを作り出すことで、国連をないがしろにしてきたことは、日本国憲法が歴代自民党政府によってゆがめられて来たことと符合する。

それでも、現在ほとんどの国が加盟する国連を無視して世界は成り立たなくなっているし、確かに国連は半世紀以上も大戦争をくい止めてきた。日本国憲法が、日本政府の急速な軍拡の歯止めになっているのも明らかである。日本国憲法は、わずか57年しか持たなかった大日本国憲法を越えて、深く日本に定着してきており、もはや民主主義や人権も、言葉の上では改憲案でさえ消すことは出来なくなっている。昨今の性急な改憲の動きは、こうした日本国憲法の浸透を食い止めようとするあせりから生じているとも考えられる。人類は進歩しなくてはならない。粘り強く改憲に抵抗し、日本国憲法を生き延びさせることが歴史に対する我々の貢献である。

日本国憲法の成り立ち [歴史への旅・明治以後]

日本国は1947年5月3日に施行された日本国憲法に基づき、以来60年以上に渡り存続している国家である。日本列島にはそれ以前にも大日本帝国があり、別の憲法に基づいていた。大日本帝国憲法は1890年に施行され、57年間だけ続いて終わった。

今日の目で見れば、大日本帝国憲法は憲法としての体を成さない粗雑なものと見える。憲法というのは法律作りの法律であり、権力を持つものが勝手に法律を作ることを規制するものである。ところが、大日本帝国憲法ではどんな法律も作り放題で、憲法自体は天皇の命令がなければ改正も提起出来ない代物だ。内閣や総理大臣の規定もなく、教育については何も記述がない。軍部の独走を許す統帥権条項などは大日本帝国を自滅させる欠陥であったとも言える。憲法の重要な役割りは為政者が何を目標として国民のために努力するかを示すことなのだが、そんなものはどこにも見当たらない。だから、極右派の人でさえ、日本国憲法を変えることを主張しても、帝国憲法にもどせなどとは言わないのだ。

大日本帝国憲法は伊藤博文の主導で極めて政治的に作られた。参考にしたと言うプロシア憲法でさえ、もう少し権力を分散させているが、なんでも大権にしてしまう考え方は、「玉」を手にした方が勝ちという、明治維新クーデターの思想を色濃く残していると見ることもできる。幼少の睦仁天皇を手中に入れた薩長が、大政奉還後も最大の勢力であった徳川を始めとする公武合体派を駆逐した手法も、これなら正当化されるからである。井上毅が実務を担当したとされているが、伊藤が書簡で「忠実無二の者」と評しているように、伊藤の秘書に過ぎず、起草も伊藤の別荘で行われたくらいだから、伊藤の主導は動かない。伊藤は長州藩の足軽だったから、一応松下村塾に通ったりしたが、教育も十分でなく、老練な政治家ではあったが、法律には素人でしかない。法律としての完成度を求めるのが無理というものだ。

これに対して日本国憲法は見事な体系性を持っており、法律条文としてははるかに完成度の高いものだ。これが、軍人の集まりに過ぎないGHQから出された草案に基づいているとは驚くしかない。民生局長ホイットニー准将は、フィリピンでゲリラ部隊を指揮して日本軍と戦った歴戦の勇士であるが、兵隊あがりだ。二等兵から准将にまで昇る経歴もすごいが、実は夜間大学に通って弁護士資格を得ているし、法学博士の学位まである法律の専門家なのだ。次長であるケーディス大佐は、ヨーロッパ戦線から東京にまわされたのだが、その理由は彼がハーバード大学出身の優秀な法学者だったからだ。当然彼らの配下には多数の法律専門家がいた。つまり、GHQ民生局は最初から新たな日本国憲法を目指して準備された法学者組織だったのだ。米軍の動員体制は、本当の意味での総動員で、日本とは歴然とした違いがある。日本では、士官学校出の将校だけが威張り、法学者などは招集しても二等兵にしかしなかった。

第一次世界大戦は純然たる帝国主義戦争、すなわち、発達した資本主義国が植民地の利権を争って互いに争う戦争であり、戦勝国が戦敗国を裁いて、領土や利権あるいは賠償金をせしめる戦争だった。しかし、第二次世界大戦は帝国主義戦争の側面も残してはいるが、露骨な暴力主義であるファシズム勢力と民主主義勢力との闘いという側面も強かった。ソ連は第二次世界大戦を帝国主義戦争と見て、自国に侵攻したドイツ軍とは戦うが、連合国に加担はしないという冷ややかな姿勢を持っていたが、終盤では英米の説得で、この第二の側面に同意して連合国として参戦した。第二次世界大戦の終末期には、これを最後の世界戦争にしようとする平和志向を色濃く打ち出すことにもなった。カイロ選言、ポツダム宣言の頃には、戦勝国に利権の拡大や賠償金の取立てを放棄させ、原則的に領土の拡張も認めず、既存の植民地も独立させるべきであるとの方針を持つことになった。こういった連合国の理想主義的な考え方の協同が発展して国際連合が生み出された。

日本占領の根拠はポツダム宣言にある。連合国が合意して、日本に「降伏の機会を与える」として条件を示したのだ。「日本を世界征服へと導いた勢力を除去」「占領の受け入れ」「戦犯の処罰」「民主主義」「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重」「非軍備」「軍隊の無条件降伏」を条件とし、「これについては譲歩しない。執行の遅れは認めない」と言明している。日本はこれ以上の原子爆弾を含む爆撃や、ソ連の日本進攻を避けるために、ポツダム宣言を受諾するから降伏を認めてくれと頼んだ。降伏を認めるとは、現政府を日本を代表する交渉の相手方として認めるということだ。ヒットラーもムッソリーニも降伏せず、政権自体が崩壊するまで戦ったのだが、天皇ヒロヒトは降伏により生き延びる道を選んだ。

降伏を認められたのだから、その代わりにポツダム宣言の内容を忠実に実行する義務が生じたのだが、これまでの日本の国際対応からみて、到底そんな事は考えられない。法学者を動員して、日本国憲法の制定を用意して置くべきだと考えただろう。だからGHQはそういった陣容になっている。案の定、日本政府が作った松本試案は、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのを「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」に変える程度のもので、ポツダム宣言とは程遠いものだった。民間では新しい憲法を目指していろんな案が出され、日本共産党なども憲法草案を提示していたが、松本試案には全く反映されていない。軍人は除外されたが、帝国政府の官僚をそのまま残した政府に起草させるのは所詮無理なことだろう。

GHQからいわゆるマッカーサー草案を示して議論の土台を作った。GHQから出されたとは言え、憲法草案の中身は優れた法学者により、周到に検討されたものだった。思想的底流としてはフランスの人権宣言やアメリカの独立宣言に基づいており、GHQの法学者たちは一種の理想的憲法の作成といった気持ちで起草に取り組んだように思われる。各国の憲法や、民間での草案議論などもよく研究しており、天皇崇拝が染み付いた当事の日本国民の状況も勘案して第一条で天皇を「日本国民統合の象徴」などとする工夫も凝らしている。

平和に関する条項である第9条も、パリ不戦条約の第一条「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言スル 」を元にした文言だ。この条約には1928年に日本も加盟したのだから、満蒙問題の解決を戦争に求めた日本は明らかな条約違反だったことになる。この条約は今でも生きており、国際平和の原則となっている。さすがに日本側でも戦争に対する反省は強く、一月二四日に幣原喜重郎首相がマッカーサー元帥と会談した時に戦争の放棄を新憲法に入れることを日本側から提案した。

このように日本国憲法の成立には、多くのことが取り入れられ、ある意味で世界の法学的英知を結集したものだったのではないだろうか。日本国憲法の今日でも輝きを失わない格調の高さはこのことによるものだろう。

草案は急速にまとめられて行き、国会で何箇所かの修正をして、形式的には帝国憲法の改正として制定された。新しい憲法は国民の圧倒的支持を受け、国会でもほぼ全会一致で採択された。日本共産党が改憲の主旨をもっと徹底させろという主張から反対の投票をしたが、新憲法の施行には賛成だったので、実質的には全会一致である。簡単に過半数で改正すべきでない重みがある制定だったことがわかる。

今日の目で見れば、大日本帝国憲法は憲法としての体を成さない粗雑なものと見える。憲法というのは法律作りの法律であり、権力を持つものが勝手に法律を作ることを規制するものである。ところが、大日本帝国憲法ではどんな法律も作り放題で、憲法自体は天皇の命令がなければ改正も提起出来ない代物だ。内閣や総理大臣の規定もなく、教育については何も記述がない。軍部の独走を許す統帥権条項などは大日本帝国を自滅させる欠陥であったとも言える。憲法の重要な役割りは為政者が何を目標として国民のために努力するかを示すことなのだが、そんなものはどこにも見当たらない。だから、極右派の人でさえ、日本国憲法を変えることを主張しても、帝国憲法にもどせなどとは言わないのだ。

大日本帝国憲法は伊藤博文の主導で極めて政治的に作られた。参考にしたと言うプロシア憲法でさえ、もう少し権力を分散させているが、なんでも大権にしてしまう考え方は、「玉」を手にした方が勝ちという、明治維新クーデターの思想を色濃く残していると見ることもできる。幼少の睦仁天皇を手中に入れた薩長が、大政奉還後も最大の勢力であった徳川を始めとする公武合体派を駆逐した手法も、これなら正当化されるからである。井上毅が実務を担当したとされているが、伊藤が書簡で「忠実無二の者」と評しているように、伊藤の秘書に過ぎず、起草も伊藤の別荘で行われたくらいだから、伊藤の主導は動かない。伊藤は長州藩の足軽だったから、一応松下村塾に通ったりしたが、教育も十分でなく、老練な政治家ではあったが、法律には素人でしかない。法律としての完成度を求めるのが無理というものだ。

これに対して日本国憲法は見事な体系性を持っており、法律条文としてははるかに完成度の高いものだ。これが、軍人の集まりに過ぎないGHQから出された草案に基づいているとは驚くしかない。民生局長ホイットニー准将は、フィリピンでゲリラ部隊を指揮して日本軍と戦った歴戦の勇士であるが、兵隊あがりだ。二等兵から准将にまで昇る経歴もすごいが、実は夜間大学に通って弁護士資格を得ているし、法学博士の学位まである法律の専門家なのだ。次長であるケーディス大佐は、ヨーロッパ戦線から東京にまわされたのだが、その理由は彼がハーバード大学出身の優秀な法学者だったからだ。当然彼らの配下には多数の法律専門家がいた。つまり、GHQ民生局は最初から新たな日本国憲法を目指して準備された法学者組織だったのだ。米軍の動員体制は、本当の意味での総動員で、日本とは歴然とした違いがある。日本では、士官学校出の将校だけが威張り、法学者などは招集しても二等兵にしかしなかった。

第一次世界大戦は純然たる帝国主義戦争、すなわち、発達した資本主義国が植民地の利権を争って互いに争う戦争であり、戦勝国が戦敗国を裁いて、領土や利権あるいは賠償金をせしめる戦争だった。しかし、第二次世界大戦は帝国主義戦争の側面も残してはいるが、露骨な暴力主義であるファシズム勢力と民主主義勢力との闘いという側面も強かった。ソ連は第二次世界大戦を帝国主義戦争と見て、自国に侵攻したドイツ軍とは戦うが、連合国に加担はしないという冷ややかな姿勢を持っていたが、終盤では英米の説得で、この第二の側面に同意して連合国として参戦した。第二次世界大戦の終末期には、これを最後の世界戦争にしようとする平和志向を色濃く打ち出すことにもなった。カイロ選言、ポツダム宣言の頃には、戦勝国に利権の拡大や賠償金の取立てを放棄させ、原則的に領土の拡張も認めず、既存の植民地も独立させるべきであるとの方針を持つことになった。こういった連合国の理想主義的な考え方の協同が発展して国際連合が生み出された。

日本占領の根拠はポツダム宣言にある。連合国が合意して、日本に「降伏の機会を与える」として条件を示したのだ。「日本を世界征服へと導いた勢力を除去」「占領の受け入れ」「戦犯の処罰」「民主主義」「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重」「非軍備」「軍隊の無条件降伏」を条件とし、「これについては譲歩しない。執行の遅れは認めない」と言明している。日本はこれ以上の原子爆弾を含む爆撃や、ソ連の日本進攻を避けるために、ポツダム宣言を受諾するから降伏を認めてくれと頼んだ。降伏を認めるとは、現政府を日本を代表する交渉の相手方として認めるということだ。ヒットラーもムッソリーニも降伏せず、政権自体が崩壊するまで戦ったのだが、天皇ヒロヒトは降伏により生き延びる道を選んだ。

降伏を認められたのだから、その代わりにポツダム宣言の内容を忠実に実行する義務が生じたのだが、これまでの日本の国際対応からみて、到底そんな事は考えられない。法学者を動員して、日本国憲法の制定を用意して置くべきだと考えただろう。だからGHQはそういった陣容になっている。案の定、日本政府が作った松本試案は、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのを「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」に変える程度のもので、ポツダム宣言とは程遠いものだった。民間では新しい憲法を目指していろんな案が出され、日本共産党なども憲法草案を提示していたが、松本試案には全く反映されていない。軍人は除外されたが、帝国政府の官僚をそのまま残した政府に起草させるのは所詮無理なことだろう。

GHQからいわゆるマッカーサー草案を示して議論の土台を作った。GHQから出されたとは言え、憲法草案の中身は優れた法学者により、周到に検討されたものだった。思想的底流としてはフランスの人権宣言やアメリカの独立宣言に基づいており、GHQの法学者たちは一種の理想的憲法の作成といった気持ちで起草に取り組んだように思われる。各国の憲法や、民間での草案議論などもよく研究しており、天皇崇拝が染み付いた当事の日本国民の状況も勘案して第一条で天皇を「日本国民統合の象徴」などとする工夫も凝らしている。

平和に関する条項である第9条も、パリ不戦条約の第一条「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言スル 」を元にした文言だ。この条約には1928年に日本も加盟したのだから、満蒙問題の解決を戦争に求めた日本は明らかな条約違反だったことになる。この条約は今でも生きており、国際平和の原則となっている。さすがに日本側でも戦争に対する反省は強く、一月二四日に幣原喜重郎首相がマッカーサー元帥と会談した時に戦争の放棄を新憲法に入れることを日本側から提案した。

このように日本国憲法の成立には、多くのことが取り入れられ、ある意味で世界の法学的英知を結集したものだったのではないだろうか。日本国憲法の今日でも輝きを失わない格調の高さはこのことによるものだろう。

草案は急速にまとめられて行き、国会で何箇所かの修正をして、形式的には帝国憲法の改正として制定された。新しい憲法は国民の圧倒的支持を受け、国会でもほぼ全会一致で採択された。日本共産党が改憲の主旨をもっと徹底させろという主張から反対の投票をしたが、新憲法の施行には賛成だったので、実質的には全会一致である。簡単に過半数で改正すべきでない重みがある制定だったことがわかる。

古代日本の様子 [歴史への旅・古代]

日本が初めて歴史に登場したのは、1世紀に書かれた漢書地理誌である。まだ弥生時代であり、稲作も始まってはいたが食物採集の補助程度で、餓死は日常であり、天候が良ければ人口が増え、悪ければ減るという時代だ。働かないで暮らす大王や大勢の役人を養う生産力はないから、統一国家とかは考えられもしない。せいぜいの所いくつかの邑を支配する酋長がいたにすぎない。それでも、中には朝鮮半島に使いする酋長がいたので、「楽浪海中に倭人あり、100余国を為す」と書かれている。

2世紀の後漢書になると「永初元年(107年)倭国王帥升等、生口160人を献じ、請見を願う」とあり、倭国王を自称する者も出てきたが、支配領域は小さなものだっただろう。やはり弥生時代で、国家組織が生まれていたとは考えられない。貢ぎものとしては、奴隷以外になかった。「帥升」が歴史上最初の日本人の名前だ。そのほかにも30国が使いを出していた。しかし、倭の内情に関する記述は、見られない。

3世紀には魏志倭人伝がある。ここで初めて倭の状況が記述されるようになった。魏志倭人伝といえば、邪馬台国までの経路・距離が専ら論議されるが、それだけでなく、日本の風俗もいろいろと記述している。正始元年(240年)、魏が北朝鮮に置いた出先機関である帯方郡の太守は、梯儁(ていしゅん)を派遣して倭奴に詔書・印綬をさずけた。伝聞ではなく、梯儁自身の見聞を記述したものと見ることができるからかなり信頼が置けるものだ。

帯方郡から見て、日本列島の有力な国の一つが邪馬台国であった。女王卑弥呼が支配し、一大卒を派遣して巡察行政をさせていたことがわかる。温暖で、冬も夏も・生(野)菜を食する。とあり、海南島と似た気候のように書いてあるが、多分朝鮮経由で来ると日本を非常に暖かいと感じたのだろう。海流の関係で朝鮮は日本よりかなり寒い。身分制が整い、上下の別がはっきりしていた。犯罪率は低く、刑罰は奴隷化と死刑と厳しかった。海に潜って魚や貝を採るのが得意で、大人も子どもも、みんな顔に刺青をしており、刺青の仕方は色々で身分階級で異なる。

一夫多妻制で妻が3,4人いるが、風俗は淫らではない。冠はかぶらず鉢巻をする。服は縫わず結ぶだけの単衣だというから、「神代」の服装とは大分イメージが異なる。婦人は真ん中に穴を開けてかぶる貫頭衣、化粧品として朱丹(赤い顔料)をその身体に塗っている。まだ靴はなく、裸足で歩いていた。文字はなく、縄の結び目などで記録していた。3世紀は日本書紀で言えば神効皇后の時代だが、もし皇后・息長足姫が実在したならば、顔に刺青をして、赤い顔料を塗りたくり、布に穴を開けて被った裸足のお姉さんということになる。全体としては、かなり未開な様子であるが、そのとおりだったにちがいない。

こういった生活の様子は日本の記録には現れない。当事者は、当たり前のことを書く必要性を持たないのだが外国人は珍しく感じる。明治の初期の様子を書いたイザベラ・バードは、日本人の女性が歯を黒く染めた奇怪な化粧をしていることや、乳房をあらわにして街を歩いていることなどを書いているがこれは事実だ。ついでに証言しておくと、昭和30年代でも。腰巻だけで夕涼みをしている婆さんをよく見かけた。

衣類は主として麻だったようで、紵麻(からむし)で麻布を作っていると書いてある。このころすでに養蚕が行われており、絹織物を作っているとも書いてある。牛、馬、羊などはおらず、牧畜はやっていない。もちろん兵隊はおり、矛・楯・木弓をもちいていた。木弓は下がみじかく、上が長くなっているという後代の和弓と同じものだ。矢は竹製で、矢じりは骨とか鉄だったとあるから、鉄器も使用されていたことがわかる。

外交関係はかなり活発で、記録も具体的だ。卑弥呼が魏に使いを出したのは、景初二(三)年だが、そのときの正使は「難升米(なしめ)」副使は「都市牛利(としごり)」と名前も記録されている。倭からの貢物は、男生口(どれい)四人、女生口六人、班布二匹二丈であるからたいしたものではない。布一匹は大体2人分の着物を作るだけの分量だ。まだ生産力も低く、これといった特産物も無かったのだろう。これに対して魏からの返礼は凄い。

絳地(あつぎぬ)の交竜錦(二頭の竜を配した錦の織物)五匹

絳地の粟(すうぞくけい:ちぢみ毛織物)十張

絳(せんこう:あかね色のつむぎ)五十匹

紺青(紺青色の織物)五十匹

これに加えて、遠路はるばる来たことを讃えて特別プレゼントを与えている。

紺地の句文錦(くもんきん:紺色の地に区ぎりもようのついた錦の織物)三匹

細班華(さいはんかけい:こまかい花もようを斑らにあらわした毛織物)五張

白絹(もようのない白い絹織物)五十匹

金八両

五尺刀二口

銅鏡百枚

真珠五十斤

鉛丹(黄赤色をしており、顔料として用いる)五十斤

おそらく当時の倭国の国家予算を超えるようなものだっただろう。臣下の礼を取り、朝貢したくなるのも尤もなことだ。正始四年にも使いは来ており、このときは「伊声耆(いせいき)」「掖邪狗(ややこ)」ら8人だった

朝貢したのは、邪馬台国だけではない。一応は邪馬台国に従属していたかも知れないが、狗奴国などは、独自の外交を行っている。邪馬台国は日本にいくつもあった国の一つに過ぎなかった。狗奴国の男王「卑弥弓呼」も帯方郡に使者を送り、正始八年の太守報告報告には、「載斯(さし)」・「烏越(あお)」という使者同士が互いに争ったことが書いてある。

帯方郡としては、「張政」を日本に送り、「難升米」を説得して調停しようとした。しかし、張政が日本に着いた時には、卑弥呼は亡くなっており、盛大な葬儀が行われていた。100人もの女官を殉死させて、径百余歩の墓を作った。男王が立ったが諸侯の納得が得られず、壱与(13歳)に卑弥呼の後を継がせてやっと決着がついた。「張政」の帰路に「掖邪狗」ら20人が壱与の使いとして付いて来た。このときの具物は

男女生口三十人

白珠五千(枚) 真珠?

孔青大句(勾)珠(まがたま)二枚

異文雑錦(異国のもようのある錦織)二十匹

で、少し生産力が高まっているとも見受けられる。「卑弥呼」「卑弥弓呼」「難升米」「都市牛利」「載斯」「烏越」「伊声耆」「掖邪狗」と8人もの具体的な人名が出てくるし、中国との交流もなかなか盛んで具体的な事実も残されている。しかし、日本の記録には、一切の片鱗が認められない。この時代と日本書紀の時代とには、明らかな断絶がある。

倭の様子を記述した文章が7世紀の隋書でも見られる。魏志を下敷きにしているから、同じような記述もあるのだが、仔細に見ると、倭国の状況が変わっていることがわかる。遣隋使の答礼使として来日した裴世淸の報告によるものだ。7世紀末には、漆塗りの沓が生まれていた。仏教が普及していることも書かれている。80戸毎に「伊尼翼(いなき)」を置き、10の伊尼翼が「軍尼(くに)」になるといった行政機構も生まれている。服装も男は筒袖の上着と袴のようなものを着ており、衣服は縫われるようになった。鉢巻はやめて貴人は金銀の冠をするようになった。女性は縁取りのついたスカート「裳」を着ている。酒を飲んだり博打をしたりする者も観察しているし、盟神探湯(くがたち)といった裁判風習も見ている。中国の歴史書は、こういった変化も記録しているのだ。

中国の歴史書によれば古代日本の様子が見えるのだが、これは日本書紀が描く日本の姿とはかなり異なる。日本書紀では、すでに4世紀ころから、立派な着物を着て、威風堂々とした政権が存在したことになっていろのだ。日本書紀を読む場合には、粉飾に注意しなければならない。

2世紀の後漢書になると「永初元年(107年)倭国王帥升等、生口160人を献じ、請見を願う」とあり、倭国王を自称する者も出てきたが、支配領域は小さなものだっただろう。やはり弥生時代で、国家組織が生まれていたとは考えられない。貢ぎものとしては、奴隷以外になかった。「帥升」が歴史上最初の日本人の名前だ。そのほかにも30国が使いを出していた。しかし、倭の内情に関する記述は、見られない。

3世紀には魏志倭人伝がある。ここで初めて倭の状況が記述されるようになった。魏志倭人伝といえば、邪馬台国までの経路・距離が専ら論議されるが、それだけでなく、日本の風俗もいろいろと記述している。正始元年(240年)、魏が北朝鮮に置いた出先機関である帯方郡の太守は、梯儁(ていしゅん)を派遣して倭奴に詔書・印綬をさずけた。伝聞ではなく、梯儁自身の見聞を記述したものと見ることができるからかなり信頼が置けるものだ。

帯方郡から見て、日本列島の有力な国の一つが邪馬台国であった。女王卑弥呼が支配し、一大卒を派遣して巡察行政をさせていたことがわかる。温暖で、冬も夏も・生(野)菜を食する。とあり、海南島と似た気候のように書いてあるが、多分朝鮮経由で来ると日本を非常に暖かいと感じたのだろう。海流の関係で朝鮮は日本よりかなり寒い。身分制が整い、上下の別がはっきりしていた。犯罪率は低く、刑罰は奴隷化と死刑と厳しかった。海に潜って魚や貝を採るのが得意で、大人も子どもも、みんな顔に刺青をしており、刺青の仕方は色々で身分階級で異なる。

一夫多妻制で妻が3,4人いるが、風俗は淫らではない。冠はかぶらず鉢巻をする。服は縫わず結ぶだけの単衣だというから、「神代」の服装とは大分イメージが異なる。婦人は真ん中に穴を開けてかぶる貫頭衣、化粧品として朱丹(赤い顔料)をその身体に塗っている。まだ靴はなく、裸足で歩いていた。文字はなく、縄の結び目などで記録していた。3世紀は日本書紀で言えば神効皇后の時代だが、もし皇后・息長足姫が実在したならば、顔に刺青をして、赤い顔料を塗りたくり、布に穴を開けて被った裸足のお姉さんということになる。全体としては、かなり未開な様子であるが、そのとおりだったにちがいない。

こういった生活の様子は日本の記録には現れない。当事者は、当たり前のことを書く必要性を持たないのだが外国人は珍しく感じる。明治の初期の様子を書いたイザベラ・バードは、日本人の女性が歯を黒く染めた奇怪な化粧をしていることや、乳房をあらわにして街を歩いていることなどを書いているがこれは事実だ。ついでに証言しておくと、昭和30年代でも。腰巻だけで夕涼みをしている婆さんをよく見かけた。

衣類は主として麻だったようで、紵麻(からむし)で麻布を作っていると書いてある。このころすでに養蚕が行われており、絹織物を作っているとも書いてある。牛、馬、羊などはおらず、牧畜はやっていない。もちろん兵隊はおり、矛・楯・木弓をもちいていた。木弓は下がみじかく、上が長くなっているという後代の和弓と同じものだ。矢は竹製で、矢じりは骨とか鉄だったとあるから、鉄器も使用されていたことがわかる。

外交関係はかなり活発で、記録も具体的だ。卑弥呼が魏に使いを出したのは、景初二(三)年だが、そのときの正使は「難升米(なしめ)」副使は「都市牛利(としごり)」と名前も記録されている。倭からの貢物は、男生口(どれい)四人、女生口六人、班布二匹二丈であるからたいしたものではない。布一匹は大体2人分の着物を作るだけの分量だ。まだ生産力も低く、これといった特産物も無かったのだろう。これに対して魏からの返礼は凄い。

絳地(あつぎぬ)の交竜錦(二頭の竜を配した錦の織物)五匹

絳地の粟(すうぞくけい:ちぢみ毛織物)十張

絳(せんこう:あかね色のつむぎ)五十匹

紺青(紺青色の織物)五十匹

これに加えて、遠路はるばる来たことを讃えて特別プレゼントを与えている。

紺地の句文錦(くもんきん:紺色の地に区ぎりもようのついた錦の織物)三匹

細班華(さいはんかけい:こまかい花もようを斑らにあらわした毛織物)五張

白絹(もようのない白い絹織物)五十匹

金八両

五尺刀二口

銅鏡百枚

真珠五十斤

鉛丹(黄赤色をしており、顔料として用いる)五十斤

おそらく当時の倭国の国家予算を超えるようなものだっただろう。臣下の礼を取り、朝貢したくなるのも尤もなことだ。正始四年にも使いは来ており、このときは「伊声耆(いせいき)」「掖邪狗(ややこ)」ら8人だった

朝貢したのは、邪馬台国だけではない。一応は邪馬台国に従属していたかも知れないが、狗奴国などは、独自の外交を行っている。邪馬台国は日本にいくつもあった国の一つに過ぎなかった。狗奴国の男王「卑弥弓呼」も帯方郡に使者を送り、正始八年の太守報告報告には、「載斯(さし)」・「烏越(あお)」という使者同士が互いに争ったことが書いてある。

帯方郡としては、「張政」を日本に送り、「難升米」を説得して調停しようとした。しかし、張政が日本に着いた時には、卑弥呼は亡くなっており、盛大な葬儀が行われていた。100人もの女官を殉死させて、径百余歩の墓を作った。男王が立ったが諸侯の納得が得られず、壱与(13歳)に卑弥呼の後を継がせてやっと決着がついた。「張政」の帰路に「掖邪狗」ら20人が壱与の使いとして付いて来た。このときの具物は

男女生口三十人

白珠五千(枚) 真珠?

孔青大句(勾)珠(まがたま)二枚

異文雑錦(異国のもようのある錦織)二十匹

で、少し生産力が高まっているとも見受けられる。「卑弥呼」「卑弥弓呼」「難升米」「都市牛利」「載斯」「烏越」「伊声耆」「掖邪狗」と8人もの具体的な人名が出てくるし、中国との交流もなかなか盛んで具体的な事実も残されている。しかし、日本の記録には、一切の片鱗が認められない。この時代と日本書紀の時代とには、明らかな断絶がある。

倭の様子を記述した文章が7世紀の隋書でも見られる。魏志を下敷きにしているから、同じような記述もあるのだが、仔細に見ると、倭国の状況が変わっていることがわかる。遣隋使の答礼使として来日した裴世淸の報告によるものだ。7世紀末には、漆塗りの沓が生まれていた。仏教が普及していることも書かれている。80戸毎に「伊尼翼(いなき)」を置き、10の伊尼翼が「軍尼(くに)」になるといった行政機構も生まれている。服装も男は筒袖の上着と袴のようなものを着ており、衣服は縫われるようになった。鉢巻はやめて貴人は金銀の冠をするようになった。女性は縁取りのついたスカート「裳」を着ている。酒を飲んだり博打をしたりする者も観察しているし、盟神探湯(くがたち)といった裁判風習も見ている。中国の歴史書は、こういった変化も記録しているのだ。

中国の歴史書によれば古代日本の様子が見えるのだが、これは日本書紀が描く日本の姿とはかなり異なる。日本書紀では、すでに4世紀ころから、立派な着物を着て、威風堂々とした政権が存在したことになっていろのだ。日本書紀を読む場合には、粉飾に注意しなければならない。

なぜ征韓論が内戦にまでなったのか [歴史への旅・明治以後]

征韓論が大問題となった明治6年と言う時期は、重大な内政問題が山積みであり朝鮮と戦争するどころではなかったことが今では誰にでもわかる。だから征韓論が大勢を占め、その始末が政府の分裂から内戦にまで至ったことはなかなか理解しがたい。明治政府の参議筆頭であった西郷隆盛が政権を放り出してしまう必要がどこにあったのか。

これを解くには明治維新とは一体何だったかに遡らなければならない。明治維新は大きな変革ではあったが、庶民にとっては、幕府でも天皇でも結局おなじことであり、言わばどうでも良いことだった。政争の中身的にも武士と武士の争いでしかなく、民衆には社会的な必然性もなかった。だから近代化などということは、当時の文献の何処にも勿論出てこない。明治維新は、全く観念的な武士たちの哲学論争の結果なのである。

徳川幕府崩壊の大元を作ったのは水戸光国である。幕府が発足し、民心も安定したところで、国のイデオロギー的基礎を固める作業が必要となり、それが大日本史の編集であった。かつてヤマト政権が行ったように、歴史を書き換え、日本が徳川氏の支配になることが運命付けられており、萬世一系の徳川氏が唯一の正当政権であることを基礎付けるべきだった。少なくとも日本書記などが都合よく歴史を改竄したものだということをはっきりさせておくべきだった。ところが、水戸光国はヤマト政権の作った日本書記などをそのまま正史として採用してしまった。徳川氏は2代目以降も、天皇から征夷大将軍を委託されて政権を担当する形式になったのである。

これでは将軍が徳川氏であることに何の必然性もない。武家の中心規範は理屈をこねずに主君にしたがうことだから、天下泰平のうちはそれでもよかった。多少異論があっても「君、君たらずとも、臣、臣たらざるべからず」と言う朱子学のテーゼで議論を終わらせた。しかし、外国船が出没し、外国と条約を結ぶなどということになると国の主体がどこにあるのかが当然問題になってくる。黒船の大砲の威力に対抗できず、右往左往の醜態をさらすとなれば幕府の正当性がますます疑われるようになる。

攘夷で始まった幕府批判は、国学の流行に結びつき、たちまちのうちに日本中が国学イデオロギーで塗りつぶされるようになった。国学とはすなわち狂信的な天皇崇拝の思想だ。神国を護るために、サムライテロが荒れ狂った。おびただしい人々が暗殺されたが、一面、この狂気が外国人を恐れさせて居留地にとどめ、国内市場を外国資本が支配してしまうことを防いだともいえる。

幕府公認の歴史書「大日本史」が正しいとすれば幕府は潰れねばならない。もう誰にも国学思想は押し留めることが出来なかった。国学の帰結である王政復古の要求は日増しに強くなったが、徳川幕府は全く反論していない。幕府には対抗理論が存在しなかったのだから仕方がない。せいぜいが公武合体を画策して日延べするくらいの抵抗策しかなかった。

国学のイデオロギーは萬世一系の天皇を頂く日本が唯一の神の国であり、天皇が世界に君臨する存在であることを主張する。ヤマト政権が権威付けに作り出した神話であり、もちろんこんなものが国際的に通用するはずがない。中国には中華思想を軸とする厳然たる秩序があり、朝鮮や琉球は冊封体制に組み込まれている。キリスト教国から見れば、日本が神の国であるなどと言うことなどお笑いでしかない。しかし、当時の人士はこれをよりどころとして信じ、命をかけたのである。

現実が困難であればあるほど理論は先鋭化する。何が真実かを実力で示そうとする。日本を神の国とする国学イデオロギーの行き着くところは世界制服しかない。佐藤信淵は早くも1823年に「混同秘策」で世界制服論を述べている。吉田松蔭も「獄是帳」で「国力を養い、取り易き朝鮮、満洲、支那を切りしたがえ、」とやはり世界制服論を展開している。明治維新をもたらした思想はそのまま海外侵略へ日本を駆り立てることになる。

しかしヤマト政権が掲げた天皇制のイデオロギーは、実は過去に一度挫折している。中国のあまりの強大さのために、日本も東夷として朝貢せざるを得なかった。中華冊封体制に組み込まれ文化的にも従属した。それゆえ、再挑戦の明治王政復古にとって中華思想の克服は中心的な課題となった。明治維新は中華思想を克服せずには完結しないものだったのだ。朝鮮王朝が明治政府の通商を断り、中華冊封体制の堅持を決めたことは、勤皇の志士には国学イデオロギーの挫折を強要されたに等しかった。

だから、まだ新しい政府の何も整わないにもかかわらず「征韓論」が持ち上がった。これは単なる政策の優先度争いではない。考え方としては明治維新の完成と征韓論は一体のものだった。実際、征韓論に対して真正面から反対を唱えた人は誰もいない。王政復古を推進する限り反対する理由はないのだ。西郷はじめ多くの人々が征韓論を唱え、政府部内でも多数派を形成した。しかし、欧米視察帰りの現実派が陰謀でこれをひっくり返したのだ。公家の戦争恐怖を利用して策略的にこれを押さえ込んだし、天皇の裁可という切り札を使われると征韓派ももう従うほかない。現実主義になりきれない征韓派は、これは我々の目指した明治維新ではないと、下野せざるを得なかった。

おそらく征韓論が現実にそぐわないとは意識していただろう。それでも征韓派は明治維新を貫きたかったのだ。明治維新は国学の理想に熱狂した精神運動だった。この理想のために殉じることがもっとも気高いこととされ、実際に多くの有能な人々が、立派であるからこそ死んだ。吉田松陰、久坂玄随、高杉晋作、坂本竜馬、武市半平太、など数え上げればきりがない。

西郷隆盛や前原一誠には、自分がこれらの人々から死に遅れた自責の念が強かったにちがいない。とりわけ西郷には死に後れ意識が強かった。玄昉と二人で投身自殺を企てたこともある。この時は玄昉だけが死に西郷は助かってしまった。だからあくまでも明治維新の理想を貫き、ことの流れに身をまけせて死んでいくことを望んだのである。

近年、西郷隆盛の征韓論を擁護する論調が出てきているが、先に使節を送る二段階論といきなり兵隊を送る一段階論に大差はない。事実、西郷は朝鮮での軍事作戦まで立てている(広瀬為興稿「明治十年西南ノ戦役土佐挙兵計画」)。後年の日清戦争での朝鮮侵攻経路は、このとき西郷が考えたものと同じだ。最終的には征韓派はすべて西郷の二段階案に同調したから西郷が征韓論の中心人物になった。

西郷は自分が使節となり、烏帽子直垂で出かけて日本こそが神の国だと説得するつもりだった。もちろん朝鮮との間に妥協点を見出すような外交は西郷の忌み嫌うことだ。腹を割って話せばわかると本気で思ったかもしれないが、所詮外国には通用するはずがない理屈だ。死に場を求めている西郷はその場で切腹するつもりだったかもしれない。維新の理想に殉じて死ぬことこそ西郷が求めていたものだからだ。

征韓論が頓挫して、大久保や伊藤のような「不純」な志士達が主導するようになってやっと明治政府は近代化を方向とすることが出来るようになった。しかし、国学思想の呪縛は節々で現われ、第二次世界大戦が終わるまで日本を戦争の世界に引きずったのである。

これを解くには明治維新とは一体何だったかに遡らなければならない。明治維新は大きな変革ではあったが、庶民にとっては、幕府でも天皇でも結局おなじことであり、言わばどうでも良いことだった。政争の中身的にも武士と武士の争いでしかなく、民衆には社会的な必然性もなかった。だから近代化などということは、当時の文献の何処にも勿論出てこない。明治維新は、全く観念的な武士たちの哲学論争の結果なのである。

徳川幕府崩壊の大元を作ったのは水戸光国である。幕府が発足し、民心も安定したところで、国のイデオロギー的基礎を固める作業が必要となり、それが大日本史の編集であった。かつてヤマト政権が行ったように、歴史を書き換え、日本が徳川氏の支配になることが運命付けられており、萬世一系の徳川氏が唯一の正当政権であることを基礎付けるべきだった。少なくとも日本書記などが都合よく歴史を改竄したものだということをはっきりさせておくべきだった。ところが、水戸光国はヤマト政権の作った日本書記などをそのまま正史として採用してしまった。徳川氏は2代目以降も、天皇から征夷大将軍を委託されて政権を担当する形式になったのである。

これでは将軍が徳川氏であることに何の必然性もない。武家の中心規範は理屈をこねずに主君にしたがうことだから、天下泰平のうちはそれでもよかった。多少異論があっても「君、君たらずとも、臣、臣たらざるべからず」と言う朱子学のテーゼで議論を終わらせた。しかし、外国船が出没し、外国と条約を結ぶなどということになると国の主体がどこにあるのかが当然問題になってくる。黒船の大砲の威力に対抗できず、右往左往の醜態をさらすとなれば幕府の正当性がますます疑われるようになる。

攘夷で始まった幕府批判は、国学の流行に結びつき、たちまちのうちに日本中が国学イデオロギーで塗りつぶされるようになった。国学とはすなわち狂信的な天皇崇拝の思想だ。神国を護るために、サムライテロが荒れ狂った。おびただしい人々が暗殺されたが、一面、この狂気が外国人を恐れさせて居留地にとどめ、国内市場を外国資本が支配してしまうことを防いだともいえる。

幕府公認の歴史書「大日本史」が正しいとすれば幕府は潰れねばならない。もう誰にも国学思想は押し留めることが出来なかった。国学の帰結である王政復古の要求は日増しに強くなったが、徳川幕府は全く反論していない。幕府には対抗理論が存在しなかったのだから仕方がない。せいぜいが公武合体を画策して日延べするくらいの抵抗策しかなかった。

国学のイデオロギーは萬世一系の天皇を頂く日本が唯一の神の国であり、天皇が世界に君臨する存在であることを主張する。ヤマト政権が権威付けに作り出した神話であり、もちろんこんなものが国際的に通用するはずがない。中国には中華思想を軸とする厳然たる秩序があり、朝鮮や琉球は冊封体制に組み込まれている。キリスト教国から見れば、日本が神の国であるなどと言うことなどお笑いでしかない。しかし、当時の人士はこれをよりどころとして信じ、命をかけたのである。

現実が困難であればあるほど理論は先鋭化する。何が真実かを実力で示そうとする。日本を神の国とする国学イデオロギーの行き着くところは世界制服しかない。佐藤信淵は早くも1823年に「混同秘策」で世界制服論を述べている。吉田松蔭も「獄是帳」で「国力を養い、取り易き朝鮮、満洲、支那を切りしたがえ、」とやはり世界制服論を展開している。明治維新をもたらした思想はそのまま海外侵略へ日本を駆り立てることになる。

しかしヤマト政権が掲げた天皇制のイデオロギーは、実は過去に一度挫折している。中国のあまりの強大さのために、日本も東夷として朝貢せざるを得なかった。中華冊封体制に組み込まれ文化的にも従属した。それゆえ、再挑戦の明治王政復古にとって中華思想の克服は中心的な課題となった。明治維新は中華思想を克服せずには完結しないものだったのだ。朝鮮王朝が明治政府の通商を断り、中華冊封体制の堅持を決めたことは、勤皇の志士には国学イデオロギーの挫折を強要されたに等しかった。

だから、まだ新しい政府の何も整わないにもかかわらず「征韓論」が持ち上がった。これは単なる政策の優先度争いではない。考え方としては明治維新の完成と征韓論は一体のものだった。実際、征韓論に対して真正面から反対を唱えた人は誰もいない。王政復古を推進する限り反対する理由はないのだ。西郷はじめ多くの人々が征韓論を唱え、政府部内でも多数派を形成した。しかし、欧米視察帰りの現実派が陰謀でこれをひっくり返したのだ。公家の戦争恐怖を利用して策略的にこれを押さえ込んだし、天皇の裁可という切り札を使われると征韓派ももう従うほかない。現実主義になりきれない征韓派は、これは我々の目指した明治維新ではないと、下野せざるを得なかった。

おそらく征韓論が現実にそぐわないとは意識していただろう。それでも征韓派は明治維新を貫きたかったのだ。明治維新は国学の理想に熱狂した精神運動だった。この理想のために殉じることがもっとも気高いこととされ、実際に多くの有能な人々が、立派であるからこそ死んだ。吉田松陰、久坂玄随、高杉晋作、坂本竜馬、武市半平太、など数え上げればきりがない。

西郷隆盛や前原一誠には、自分がこれらの人々から死に遅れた自責の念が強かったにちがいない。とりわけ西郷には死に後れ意識が強かった。玄昉と二人で投身自殺を企てたこともある。この時は玄昉だけが死に西郷は助かってしまった。だからあくまでも明治維新の理想を貫き、ことの流れに身をまけせて死んでいくことを望んだのである。

近年、西郷隆盛の征韓論を擁護する論調が出てきているが、先に使節を送る二段階論といきなり兵隊を送る一段階論に大差はない。事実、西郷は朝鮮での軍事作戦まで立てている(広瀬為興稿「明治十年西南ノ戦役土佐挙兵計画」)。後年の日清戦争での朝鮮侵攻経路は、このとき西郷が考えたものと同じだ。最終的には征韓派はすべて西郷の二段階案に同調したから西郷が征韓論の中心人物になった。

西郷は自分が使節となり、烏帽子直垂で出かけて日本こそが神の国だと説得するつもりだった。もちろん朝鮮との間に妥協点を見出すような外交は西郷の忌み嫌うことだ。腹を割って話せばわかると本気で思ったかもしれないが、所詮外国には通用するはずがない理屈だ。死に場を求めている西郷はその場で切腹するつもりだったかもしれない。維新の理想に殉じて死ぬことこそ西郷が求めていたものだからだ。

征韓論が頓挫して、大久保や伊藤のような「不純」な志士達が主導するようになってやっと明治政府は近代化を方向とすることが出来るようになった。しかし、国学思想の呪縛は節々で現われ、第二次世界大戦が終わるまで日本を戦争の世界に引きずったのである。

水時計は何故四段仕掛けなのか [歴史への旅・貴族の時代]

当然ながら大昔には時計がなかった。人々は明るくなれば起きて働き、夜になれば寝ればいいのだからそんなものは必要もない。しかし、律令国家なるものが出来て役人が生まれると、一日に何度も会議やプレゼンが必要となり、時刻を知る必要が生じてしまった。多くの国々では国家の成立以前から日時計が使われていたが、エジプト等と違って日本は湿気が多い。日時計が実用になるのは一年の3分の一もないから実際に使われることもなかった。

当然ながら大昔には時計がなかった。人々は明るくなれば起きて働き、夜になれば寝ればいいのだからそんなものは必要もない。しかし、律令国家なるものが出来て役人が生まれると、一日に何度も会議やプレゼンが必要となり、時刻を知る必要が生じてしまった。多くの国々では国家の成立以前から日時計が使われていたが、エジプト等と違って日本は湿気が多い。日時計が実用になるのは一年の3分の一もないから実際に使われることもなかった。だから日本の最初の時計は水時計である。時刻は人為的に作られたのである。日本書紀の660年に中大兄皇子が初めて漏刻つまり水時計を作ったと記されている。逆に言えばそれまでの国家というのは会議もろくにやらない、いい加減なものであったということだ。時刻を定めるということは国として成り立つための最低条件でもあった。

その漏刻というものがどのようなものであったかというとき必ず出てくるのが上の図の様なものである。もちろん日本書記に図解はない。これは唐の呂才という人が書いた書物に出てくるだけで現存しているものでもない。中国文化の輸入に熱心だった大和朝廷はどうせこのような当時の最新技術を取り入れたに違いないと言う推定でしかない。飛鳥水落遺跡は石作りで周りには水堀が張り巡らされているから呂才の水時計と関係があるとも思われない。四段式は後述するように座敷に置いて特に大量の水がいらないことがポイントなのだ。

四段式水時計には高度な技術がいる。普通に上の容器から下の容器に水を落とせば、流れは一定ではない。流量は上の水位の平方根に比例するのだから、始めは多く流れてだんだんと流れは小さくなる。これでは比例で時間を計る訳にはいかない。

高低差が滝のように大きくて、水量豊富であれば、上の容器を絶えずあふれさせて水位が一定になるようにすることが出来る。飛鳥水落遺跡はあるいはこのようなものだったかもしれない。しかし、これは地形が限られており、山の中にでも作らないことには難しい。時計が必要とされるのは、全く反対の場所、役所の中、屋内である。

そこで工夫されたのは、上の容器の上にさらに容器をつなぎ、水位を一定に保つ仕掛けだ。呂才の漏刻は4段式で上から「夜人池」「日人池」「平壷」「萬分壷」とあって最後に「水海」に注ぎ込まれた水量が時間に比例するようになっている。各段の間はサイフォンで結ばれているから、水位が下がれば高低差が増えて流量が増えるというフィードバックメカニズムが働く。これならどこの座敷にでも置ける。

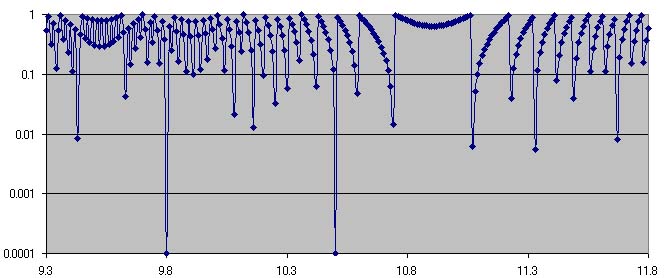

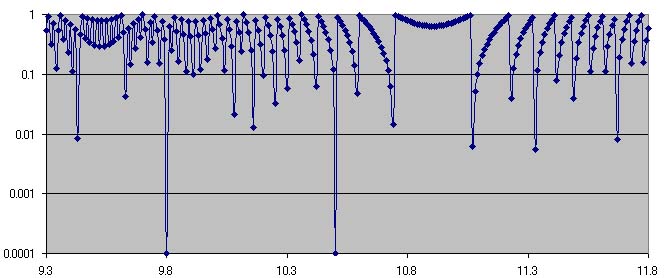

うまくフィードバックが働くかどうかをシミュレーションで計算してみたのが左の図である。図をクリックすると拡大できる。「夜人池」に水位100cmまで入れた水がカラになるまで30時間の各段の水位がプロットしてある。各段の高低差は50cmにしてある。「日人池」「平壷」の水位は変動するが「萬分壷」の水位は一定に保たれ、その結果、「水海」の水位はほぼ完全な直線で増加している。「萬分壷」の水位誤差は0.5%以下である。

流量は高低差の平方根でしか変化しないからフィードバックのゲインは高くない。だから段数の多いほうが誤差が少ないということになるが、3段でやってみると約4%になった。2段では20%にもなる。4%では積み重なって数分の違いになるから四段との差がある。0.5%以下は当時としては較正のしようもなくこれ以上の精度は無理だっただろう。五段にしても、水温など他の要素の誤差のほうが大きくなるから全体の精度は上がらない。だから水時計は四段式なのである。

左図は一日2回「夜人池」に水を継ぎ足した場合のシュミレーションだ。「夜人池」が大きく変動するにも関わらず高い精度が保たれていることがわかる。「漏刻博士」が置かれてその任にあたっているが、この実際の運転はなかなか大変だったろう。多分天体位置で較正してバルブを調節したのだろう。水の粘性は気温によっても変わるし、木製の漏刻は漆などで保護しても結局腐食して長持ちしない。常に補修も必要だっただろう。

水時計は奈良時代平安時代を通して長らく宮中で使われはしたが、南蛮人から機械式時計の技術がもたらされるとたちまち新技術にとって変わられた。江戸時代に使われた形跡はない。古い技術である線香時計などはその後も補助的に使われたがメンテの大変な水時計はもはや全く使われることもなかった。日本の理系研究職の元祖ともいうべき漏刻博士がいつまで続いたかもあきらかでない。

日本史の始まり [歴史への旅・古代]

もちろん歴史は原始の時代から続いているのだが、日本史としての始まりは、やはり石器時代が終わり、独得の個性を発揮し始めた頃ということになるだろう。日本に青銅器や鉄器が現れたのは、弥生時代の後半、一世紀頃のことだ。

多くの古代文明は、長い青銅器の時代を経て鉄器に至るのだが、これは、銅と鉄の融点の違いによるものだ。鉄器の使用は炉技術の発達を待たねばならなかった。ところが、日本では、銅と鉄の使用が間髪を入れずに始まっている。これは金属技術が徐々に発達したのではなく、技術流入があったことを示している。おそらく金属技術を持った民族が流入してきたのだろう。

しかし、遺跡からは、1000度を超す高温を発生するような、「ふいご」を備えた炉跡は見つからない。普通に炭火を使った炉は800度程度で、銅そのものは溶かせないが青銅なら溶かせる。鉄も800度では溶けないが赤熱して加工することは出来る。鉱石から金属を得るのではなく、金属材料を中国・朝鮮から得て加工していたのではないかとは従来から言われていた。

近年、銅の鉛同位体による分析が進展し、三角縁神獣鏡は卑弥呼が魏からもらった鏡でないことが確定的になったが、同様の分析で、さらに古い時代の青銅も中国で合金化されたものであることが確定した。これは非常に大きな発見である。

銅鐸・銅矛の分布から日本には二つの文化圏があったと理解されてきた。畿内では銅鐸が作られ、北九州では銅矛が作られていた。いずれも実用というより祭器的に使われたものだ。文化・宗教が異なる区域だったのだが、これらの銅原料は、どちらも共通して中国から来たものなのである。

どのようにして金属材料が来たかといえば、朝鮮半島を経由して北九州に来るしかない。しかし金属は北九州に留まらず絶えず全国に流通していた。

銅鐸と銅矛は明らかに異なる文化だから、単一の国家であったはずがない。まだ未発達な社会で小さな集団が基礎になっていたはずだ。あちこちに小さな国が分立し、その間で銅鉄が受け渡されていたということは、北九州と畿内の国々には文化・宗教の違いを超えた交流があり、しかも平和な共存が保たれていたと考える他ない。

流通を支配する機構などといったものはなかったから受け渡しは物々交換で行われなければならない。では何が銅鉄と交換されていたのか?しかも、その流れは朝鮮にまで続かなくてはならない。交易が一時的なものではなく持続するには、必ず双方向でなければならない。

金属材料が朝鮮から輸入されたとして、当時の日本から対価として出せるものは労働力と米しかない。気候は温暖で、水が豊富で平地もある。米作には非常に有利な土地であり、食料があれば人口も増える。

朝鮮から日本へは金属材料、日本から朝鮮へは米と人と言う流れがあったはずだ。しかもこの流れは日本全国の金属需要を満たすだけの太いものでなければならない。海峡の行き来は盛んで、同一の言語、同一の文化を共有する海峡国家といったものが形成されただろう。

倭族はもともと、朝鮮半島の南部にいた。江南から伝わった米作の技術を獲得したが、北からの海流のせいで、朝鮮は米つくりには寒すぎる。温暖な気候と肥沃な土地を求めて狭い海峡を渡るのはごく自然な成り行きだ。

倭族が北九州に進出し、そこで生産した米を朝鮮に運び、その代わりに銅鉄を日本に持ち込んだ。本国には銅鉄があり、日本には米がある。これが海峡国家を形成する要因になった。

九州の倭族は銅鉄の輸入にのため自国だけで足りない米を近隣の国々から手に入れ銅鉄を渡した。その国もまた隣国から米を得て銅鉄を渡す。こうして銅鉄は日本に広く広まったのである。銅鉄は米を買う通貨として流通していたとも言える。青銅は腐らないので、蓄財の手法にもなった。銅鐸が多数埋められていたりするのは権力者の蓄財だったのではないだろうか。この社会資本の蓄積が後に強力な統一国家を形成する条件となっていった。

速やかな銅鉄の流通は、倭が海峡をまたいだ海峡国家であることで保障された。倭が海峡をまたいだ海峡国家であったと言うことは奇抜な発想と思われるかも知れないが、実は古文献を素直に読めば、倭は海峡国家だったことにならざるを得ない。

後漢書東夷傳には、「建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬」とあり、朝鮮半島を通じて中国大陸にまで通交があったことが確実である。「漢倭奴国王」と言う金印が志賀島で見つかったことで、この文言の信頼性は極めて高いものになった。

建武中元二年(AD57年)に「倭奴国」という国があり、漢の光武帝から金印を受けたことがわかる。倭奴(ヰド)国の位置は、金印が発見された北九州糸島半島付近であっただろう。この倭奴国を含んで、倭国という国のまとまりがあったこともわかる。金印だから、倭奴国が倭国全体の代表として認められたものだ。単なる倭国の分国であれば、金印ではなく銅印になったはずだ。倭奴国は、九州以外にありようがなく、ヤマト政権や記紀とのつながりをつけようがないので、議論からも軽視され続けてきたが、日本最初の代表国家は、邪馬台国ではなく倭奴国なのである。

この倭奴国は倭国全体から見れば、極南界すなわち一番南にある国だという記述がある。また倭の位置に関する記述では「去其西北界拘邪韓國七千餘里」とあるから北の端は拘邪韓國である。そうすると、倭国というのは朝鮮半島の南部から海峡をまたいで、糸島半島に及ぶ領域だったと考えざるを得ない。倭国は海洋国家だったということになる。

倭が海峡国家であったということは、銅鏡の考古学とも一致する。北九州の古墳群から中国製の銅鏡が多く発見されているがこれは一世紀の漢代から始まっている。大きさも後代のものより小さい。重要なのは、同じものが朝鮮半島にも見られると言うことだ。後代の銅鏡は大和から多く出土するのだが、この時期、大和の遺跡には、まだ銅鏡は現れていない。これは、こういった中国製の鏡が海峡をまたいだ倭国によって保持されていたことを物語るものである。

朝鮮半島の倭族の役割は金属材料を獲得することだったから、韓族と度々衝突することになった。高句麗や新羅の歴史には倭の襲撃が何度も出てくる。これらの戦闘で注目すべきなのは海に追い払ったという記録がないことだ。倭は海から来るのではなく朝鮮半島に常駐する軍事勢力だったのである。軍事力を維持するためにも北九州から拘邪韓国への人口の差し戻しが絶えず必要だったのである。

畿内には、北九州から遅れて三世紀に銅鏡が現れることになった。これを大和王権の支配が北九州に及んでいた証拠だとする説もあるが、これまでの経緯をみれば、その必然性はない。他の銅材料と同じように、支配領域は別個のまま、三世紀には銅鏡も北九州に留まらず畿内にも運ばれるようになったと考えていいと思う。銅鏡の性格も権威の象徴から装飾品に変化していったからだ。

魏誌倭人伝の描く三世紀には、倭国の中心は邪馬台国に移り、糸島半島に当たる部分は伊都国となっている。ここでも狗邪韓国は倭国の一部という記述になっており、海洋国家の名残があるが、伊都国はもはや倭国の極南界ではない。倭国を取り仕切る女王の国はもっと南にあり、さらに南に奴国という強力な国があり、これは女王国と対立していた。邪馬台国がどこにあったかの議論が盛んに行われているが、これまでの経過を見れば、ここで急に邪馬台国を畿内に持ってくるのはいかにも唐突だ。

魏志倭人伝の景初2年(238年)の項には、邪馬台国の女王卑弥呼に親魏倭王の称号をさずけ、銅鏡100枚を与えたことが載っている。畿内を中心として大量に出土する三角縁神獣葡萄鏡がこれに当たるという議論があり、邪馬台国が畿内にあった根拠とされた。景初三年の銘が入った鏡があったことが大きな根拠となったが、出土する古墳は四世紀のものだから時代が違う。不純物同位体の分析から、古墳出土の鏡は国産であることがわかってきたのでこの議論は終わりつつある。

後代の銅鏡は広く分布しているが模様は地域によってすこしづつ違う。国内生産された鏡もやはり材料は中国・朝鮮のものだった。中国鏡も広く分布しているが、これも米との交換による流通があったったからだったと言える。

大きく様相が変わったのは、砂鉄による鉄の国内生産が始まってからだ。青銅器の実用性はなくなったのだが銅も国内の鉱石から精錬されるようになった。もはや海峡国家の必然性もなくなり、これ以降、朝鮮と日本は分離して行った。

三世紀後半になると、大和では銅鐸が作られなくなった。替わって古墳を作ることが始まっていた。何らかのインパクトで宗教と文化の大きな変革があり、それが経済発展と結びついていたことは確かだ。古墳文化になってからの発展は目覚しく、規模はどんどん大きくなっていった。その結果、大和地域の発展は、九州を凌駕するものになっていった。

多くの古代文明は、長い青銅器の時代を経て鉄器に至るのだが、これは、銅と鉄の融点の違いによるものだ。鉄器の使用は炉技術の発達を待たねばならなかった。ところが、日本では、銅と鉄の使用が間髪を入れずに始まっている。これは金属技術が徐々に発達したのではなく、技術流入があったことを示している。おそらく金属技術を持った民族が流入してきたのだろう。

しかし、遺跡からは、1000度を超す高温を発生するような、「ふいご」を備えた炉跡は見つからない。普通に炭火を使った炉は800度程度で、銅そのものは溶かせないが青銅なら溶かせる。鉄も800度では溶けないが赤熱して加工することは出来る。鉱石から金属を得るのではなく、金属材料を中国・朝鮮から得て加工していたのではないかとは従来から言われていた。

近年、銅の鉛同位体による分析が進展し、三角縁神獣鏡は卑弥呼が魏からもらった鏡でないことが確定的になったが、同様の分析で、さらに古い時代の青銅も中国で合金化されたものであることが確定した。これは非常に大きな発見である。

銅鐸・銅矛の分布から日本には二つの文化圏があったと理解されてきた。畿内では銅鐸が作られ、北九州では銅矛が作られていた。いずれも実用というより祭器的に使われたものだ。文化・宗教が異なる区域だったのだが、これらの銅原料は、どちらも共通して中国から来たものなのである。

どのようにして金属材料が来たかといえば、朝鮮半島を経由して北九州に来るしかない。しかし金属は北九州に留まらず絶えず全国に流通していた。

銅鐸と銅矛は明らかに異なる文化だから、単一の国家であったはずがない。まだ未発達な社会で小さな集団が基礎になっていたはずだ。あちこちに小さな国が分立し、その間で銅鉄が受け渡されていたということは、北九州と畿内の国々には文化・宗教の違いを超えた交流があり、しかも平和な共存が保たれていたと考える他ない。

流通を支配する機構などといったものはなかったから受け渡しは物々交換で行われなければならない。では何が銅鉄と交換されていたのか?しかも、その流れは朝鮮にまで続かなくてはならない。交易が一時的なものではなく持続するには、必ず双方向でなければならない。

金属材料が朝鮮から輸入されたとして、当時の日本から対価として出せるものは労働力と米しかない。気候は温暖で、水が豊富で平地もある。米作には非常に有利な土地であり、食料があれば人口も増える。

朝鮮から日本へは金属材料、日本から朝鮮へは米と人と言う流れがあったはずだ。しかもこの流れは日本全国の金属需要を満たすだけの太いものでなければならない。海峡の行き来は盛んで、同一の言語、同一の文化を共有する海峡国家といったものが形成されただろう。

倭族はもともと、朝鮮半島の南部にいた。江南から伝わった米作の技術を獲得したが、北からの海流のせいで、朝鮮は米つくりには寒すぎる。温暖な気候と肥沃な土地を求めて狭い海峡を渡るのはごく自然な成り行きだ。

倭族が北九州に進出し、そこで生産した米を朝鮮に運び、その代わりに銅鉄を日本に持ち込んだ。本国には銅鉄があり、日本には米がある。これが海峡国家を形成する要因になった。

九州の倭族は銅鉄の輸入にのため自国だけで足りない米を近隣の国々から手に入れ銅鉄を渡した。その国もまた隣国から米を得て銅鉄を渡す。こうして銅鉄は日本に広く広まったのである。銅鉄は米を買う通貨として流通していたとも言える。青銅は腐らないので、蓄財の手法にもなった。銅鐸が多数埋められていたりするのは権力者の蓄財だったのではないだろうか。この社会資本の蓄積が後に強力な統一国家を形成する条件となっていった。

速やかな銅鉄の流通は、倭が海峡をまたいだ海峡国家であることで保障された。倭が海峡をまたいだ海峡国家であったと言うことは奇抜な発想と思われるかも知れないが、実は古文献を素直に読めば、倭は海峡国家だったことにならざるを得ない。

後漢書東夷傳には、「建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬」とあり、朝鮮半島を通じて中国大陸にまで通交があったことが確実である。「漢倭奴国王」と言う金印が志賀島で見つかったことで、この文言の信頼性は極めて高いものになった。

建武中元二年(AD57年)に「倭奴国」という国があり、漢の光武帝から金印を受けたことがわかる。倭奴(ヰド)国の位置は、金印が発見された北九州糸島半島付近であっただろう。この倭奴国を含んで、倭国という国のまとまりがあったこともわかる。金印だから、倭奴国が倭国全体の代表として認められたものだ。単なる倭国の分国であれば、金印ではなく銅印になったはずだ。倭奴国は、九州以外にありようがなく、ヤマト政権や記紀とのつながりをつけようがないので、議論からも軽視され続けてきたが、日本最初の代表国家は、邪馬台国ではなく倭奴国なのである。

この倭奴国は倭国全体から見れば、極南界すなわち一番南にある国だという記述がある。また倭の位置に関する記述では「去其西北界拘邪韓國七千餘里」とあるから北の端は拘邪韓國である。そうすると、倭国というのは朝鮮半島の南部から海峡をまたいで、糸島半島に及ぶ領域だったと考えざるを得ない。倭国は海洋国家だったということになる。

倭が海峡国家であったということは、銅鏡の考古学とも一致する。北九州の古墳群から中国製の銅鏡が多く発見されているがこれは一世紀の漢代から始まっている。大きさも後代のものより小さい。重要なのは、同じものが朝鮮半島にも見られると言うことだ。後代の銅鏡は大和から多く出土するのだが、この時期、大和の遺跡には、まだ銅鏡は現れていない。これは、こういった中国製の鏡が海峡をまたいだ倭国によって保持されていたことを物語るものである。

朝鮮半島の倭族の役割は金属材料を獲得することだったから、韓族と度々衝突することになった。高句麗や新羅の歴史には倭の襲撃が何度も出てくる。これらの戦闘で注目すべきなのは海に追い払ったという記録がないことだ。倭は海から来るのではなく朝鮮半島に常駐する軍事勢力だったのである。軍事力を維持するためにも北九州から拘邪韓国への人口の差し戻しが絶えず必要だったのである。

畿内には、北九州から遅れて三世紀に銅鏡が現れることになった。これを大和王権の支配が北九州に及んでいた証拠だとする説もあるが、これまでの経緯をみれば、その必然性はない。他の銅材料と同じように、支配領域は別個のまま、三世紀には銅鏡も北九州に留まらず畿内にも運ばれるようになったと考えていいと思う。銅鏡の性格も権威の象徴から装飾品に変化していったからだ。

魏誌倭人伝の描く三世紀には、倭国の中心は邪馬台国に移り、糸島半島に当たる部分は伊都国となっている。ここでも狗邪韓国は倭国の一部という記述になっており、海洋国家の名残があるが、伊都国はもはや倭国の極南界ではない。倭国を取り仕切る女王の国はもっと南にあり、さらに南に奴国という強力な国があり、これは女王国と対立していた。邪馬台国がどこにあったかの議論が盛んに行われているが、これまでの経過を見れば、ここで急に邪馬台国を畿内に持ってくるのはいかにも唐突だ。

魏志倭人伝の景初2年(238年)の項には、邪馬台国の女王卑弥呼に親魏倭王の称号をさずけ、銅鏡100枚を与えたことが載っている。畿内を中心として大量に出土する三角縁神獣葡萄鏡がこれに当たるという議論があり、邪馬台国が畿内にあった根拠とされた。景初三年の銘が入った鏡があったことが大きな根拠となったが、出土する古墳は四世紀のものだから時代が違う。不純物同位体の分析から、古墳出土の鏡は国産であることがわかってきたのでこの議論は終わりつつある。

後代の銅鏡は広く分布しているが模様は地域によってすこしづつ違う。国内生産された鏡もやはり材料は中国・朝鮮のものだった。中国鏡も広く分布しているが、これも米との交換による流通があったったからだったと言える。

大きく様相が変わったのは、砂鉄による鉄の国内生産が始まってからだ。青銅器の実用性はなくなったのだが銅も国内の鉱石から精錬されるようになった。もはや海峡国家の必然性もなくなり、これ以降、朝鮮と日本は分離して行った。

三世紀後半になると、大和では銅鐸が作られなくなった。替わって古墳を作ることが始まっていた。何らかのインパクトで宗教と文化の大きな変革があり、それが経済発展と結びついていたことは確かだ。古墳文化になってからの発展は目覚しく、規模はどんどん大きくなっていった。その結果、大和地域の発展は、九州を凌駕するものになっていった。

海峡を発見した幕府隠密 [歴史への旅・武士の時代]

間宮林蔵が間宮海峡を発見した1809年からおおよそで200年になる。いくつかの記念行事もあったようだが、業績については疑念も残るし、シーボルト事件に関して間宮林蔵の人格を疑う意見も強い。間宮林蔵の本職は密偵すなわち幕府隠密だったのである。しかし、鎖国日本で他に探検家とよべる人物はおらず、当代一の探検家であることに間違いはない。彼が偉人であったかどうかはともかく、人物像として大変面白いものを感じる。

間宮林蔵は常陸国筑波郡上平柳村で生れた百姓のせがれである。寺子屋で学び、幼い時から秀才ぶりを発揮して神童とも言われた。13歳のとき村人に連れられて筑波山に詣でたが、其の時夜を徹して「立身出世」を祈願したという。天下泰平の文政期にあって当時は、「分をわきまえる」ことが美徳とされ、百姓の子どもが侍になろうとするなど普通には、考えも及ばないことだった。「立身出世」を夢見る百姓少年は周りの大人からも確かに驚きだっただろう。この逸話が今日残っているのはそのためだ。

小貝川の改修工事に来た幕府の役人に秀才ぶりをアピールし、江戸への同行を認められ「立身出世」の糸口をつかんだ。このあたりの売り込み方は野口英世と似ている。江戸に旅立つ前に間宮家を捨てて、鯉淵村の名主飯沼甚兵衛の養子になった。家格も欲しかったし、勉学のための資金も必要だっただろう。間宮家は従兄弟が継いだ。だから本当は間宮ではなく飯沼姓のはずである。しかし後年、士分に取り立てられた時、間宮を名乗っているから、飯沼家は一時的に利用されただけである。百姓生れは、これくらいのしたたかさが無いことには立身出世はおぼつかない。

頭の回転が良くて、出世のためにはなんでもする男。これは使える。幕府は当時蝦夷地への侵略を企てていた。アイヌの土地である蝦夷をねらっていたのは幕府ばかりではない。ロシア帝国も着々と南下を進めていた。北方領土の測量は権益確保のために急務だっただろう。林蔵は測量・探検の仕事にその才覚を見込まれるようになっていった。測量・探検は決して学術的なものではなくあくまでも軍事的な事業であり、測量は諜報活動の一部であったから、幕府はこれに様々な密偵を投入した。侍は気位が高く、労働、金銭勘定も嫌がった。まして密偵などという武士道に反する仕事は毛嫌いされた。 だから林蔵のような百姓出身のものがこのような分野で重宝されたのである。

江戸でどのように暮らしたかは定かではないが村上島之允に算術や普請術を学んだ。おそらく、理解の速さは師匠を驚かすに十分だっただろう。20歳になって、村上島之允が蝦夷地に派遣された時に、従者としてこれに従った。そして蝦夷地で地図測量の第一人者伊能忠敬の知遇を得た。学べるならばだれからでも学ぶ、利用できるものは何でも利用する。林蔵は伊能忠敬の測量器を安く買い取ることに成功した。伊能も根っからの武士ではなく商家の出身である。林蔵の測量技術は高度な緯度測定も伊能忠敬に学んだものである。測量技術で普請役雇として士分の末端に取り立てられた。東蝦夷地、南千島の測量に従事した。

間宮林蔵の最大の功績である樺太探検は、最初松田伝十郎の従者として参加した事で起こった。松田が主導したラッカ岬までの測量で、樺太が島であることがほぼ推察されるようになった。林蔵は、願い出て今度は単独でその先ナニヲーまで測量して樺太が島であることを確認した。さらに、土地のオロッコ族が大陸に朝貢するのに同行し、樺太の向こうが中国大陸であることを確認した。鎖国日本で大陸に渡るようなスタンドプレーは随分思い切った行動である。またこの行動には単に命令で出かけただけでない探険家としての熱意も感じられる。

43歳で蝦夷地の測量も終わり、探検家としての仕事からは引退した。まだ石高取りには至らないが「普請役」として低い身分ではあるが参拾俵3人扶持の一応はっきりと侍と言える地位についた。仕事は引き続き諜報活動であるから密偵である。かなり変装がうまく、時には乞食に身をやつして全国を廻った。詳細は秘匿されているが東北、伊豆などで鎖国体制を脅かす状況の調査を行ったとされている。

林蔵は測量技術の習得には熱心であった。通商を求めるロシアの使節ゴローニン少佐が松前藩に捕らえられたと聞けば、経度観測の技術を聞き出しに行った。フィッセルの日本風俗備考にこの様子が書いてあるが、林蔵は非常に饒舌でゴローニンの気を引く測量図などを見せながら、何日も通い、しつこく聞き出したようだ。

シーボルトにも近づき、測量技術を習得しようとした。おそらく、ゴローニンの時と同じように、いろいろと探検の話をして、禁制の日本地図なども見せたことだろう。シーボルトは林蔵を信用して幾つかの品を送った。保身に聡い林蔵はこれを幕府に密告したのである。ただ単にシーボルトの手紙を封も開けずに上司に差し出しただけで、密告ではないという弁護論もあるが、それは成り立たない。林蔵は、密偵を稼業としていたのだ。結果がどうなるかも判っていたはずだ。「封をあけずに」というあたりがそれを示している。このため、シーボルトは追放を受け、鳴滝塾は閉鎖されたし、高橋景保は獄死した。高橋も林蔵の師匠に当たる人だ。

シーボルトは「たとえ密告者であるとしてもその功績を無視することはできない」として樺太の海峡に間宮の名をつけて報告した。このシーボルトの立派な態度は林蔵の立場をさらに悪くしただろう。シーボルトを慕う弟子たちは林蔵を裏切り者として大いに非難した。林蔵が幕府密偵であることは知識人の間に知れ渡り、フィッセルなども林蔵が長崎の出島に現われただけで、次の犠牲者を思い、引き起こした恐怖を記述している。

武士道に基づく信義が重んじられた時代には林蔵の評価は高くなりようが無かった。評判の悪い林蔵が再び持ち上げられるようになったのは、明治になって日本の対外侵略が盛んになってからである。1855年の下田条約で日本人の進出がまったく無かったにもかかわらず、樺太の帰属が未定とされたことには、林蔵により海峡が発見されたことが大きな重みとなっている。その後千島樺太交換条約で樺太はロシア領となったが再び南半を占領したりしたのも、間宮海峡を名目に出来たからだ。林蔵の貢献度は大日本帝国にとって重要なものだったのだ。

領土問題では探検家の業績がものを言うが、間宮林蔵は密偵だったからこそ探検の目的を理解していたと言える。最上徳内はエトロフを最初に探検した日本人だが、「ロシア人がすでに住み着いている」という報告だから正直すぎて領土問題では使えない。今も政府には評価されていない。しかし、政府の都合は変わることがある。林蔵が石見藩の密貿易を隠密調査したことは、竹島処分つまり、「朝鮮人が自由に行き来している竹島は日本領でないから渡航することはまかりならぬ」という処置につながり、鎖国政策には役立ったのだが、今となってはこの記録が竹島が韓国領であることの、ひとつの根拠となってしまっている。ただし、この時の竹島は鬱陵島のことを指していたらしい。

間宮林蔵を偉人として顕彰するのはたいがいにした方がいい。弱点もあり、批判もあり、それを全部含めた上で、十分魅力的な人物だ。士農工商の封建制度に人々が縛り付けられていた、今から200年前の時代を精一杯生きた人物として評価できる。あの時代、才能はあっても百姓の家に生れたら、林蔵以上の生き方はあり得なかっただろう。

間宮林蔵は常陸国筑波郡上平柳村で生れた百姓のせがれである。寺子屋で学び、幼い時から秀才ぶりを発揮して神童とも言われた。13歳のとき村人に連れられて筑波山に詣でたが、其の時夜を徹して「立身出世」を祈願したという。天下泰平の文政期にあって当時は、「分をわきまえる」ことが美徳とされ、百姓の子どもが侍になろうとするなど普通には、考えも及ばないことだった。「立身出世」を夢見る百姓少年は周りの大人からも確かに驚きだっただろう。この逸話が今日残っているのはそのためだ。

小貝川の改修工事に来た幕府の役人に秀才ぶりをアピールし、江戸への同行を認められ「立身出世」の糸口をつかんだ。このあたりの売り込み方は野口英世と似ている。江戸に旅立つ前に間宮家を捨てて、鯉淵村の名主飯沼甚兵衛の養子になった。家格も欲しかったし、勉学のための資金も必要だっただろう。間宮家は従兄弟が継いだ。だから本当は間宮ではなく飯沼姓のはずである。しかし後年、士分に取り立てられた時、間宮を名乗っているから、飯沼家は一時的に利用されただけである。百姓生れは、これくらいのしたたかさが無いことには立身出世はおぼつかない。

頭の回転が良くて、出世のためにはなんでもする男。これは使える。幕府は当時蝦夷地への侵略を企てていた。アイヌの土地である蝦夷をねらっていたのは幕府ばかりではない。ロシア帝国も着々と南下を進めていた。北方領土の測量は権益確保のために急務だっただろう。林蔵は測量・探検の仕事にその才覚を見込まれるようになっていった。測量・探検は決して学術的なものではなくあくまでも軍事的な事業であり、測量は諜報活動の一部であったから、幕府はこれに様々な密偵を投入した。侍は気位が高く、労働、金銭勘定も嫌がった。まして密偵などという武士道に反する仕事は毛嫌いされた。 だから林蔵のような百姓出身のものがこのような分野で重宝されたのである。

江戸でどのように暮らしたかは定かではないが村上島之允に算術や普請術を学んだ。おそらく、理解の速さは師匠を驚かすに十分だっただろう。20歳になって、村上島之允が蝦夷地に派遣された時に、従者としてこれに従った。そして蝦夷地で地図測量の第一人者伊能忠敬の知遇を得た。学べるならばだれからでも学ぶ、利用できるものは何でも利用する。林蔵は伊能忠敬の測量器を安く買い取ることに成功した。伊能も根っからの武士ではなく商家の出身である。林蔵の測量技術は高度な緯度測定も伊能忠敬に学んだものである。測量技術で普請役雇として士分の末端に取り立てられた。東蝦夷地、南千島の測量に従事した。

間宮林蔵の最大の功績である樺太探検は、最初松田伝十郎の従者として参加した事で起こった。松田が主導したラッカ岬までの測量で、樺太が島であることがほぼ推察されるようになった。林蔵は、願い出て今度は単独でその先ナニヲーまで測量して樺太が島であることを確認した。さらに、土地のオロッコ族が大陸に朝貢するのに同行し、樺太の向こうが中国大陸であることを確認した。鎖国日本で大陸に渡るようなスタンドプレーは随分思い切った行動である。またこの行動には単に命令で出かけただけでない探険家としての熱意も感じられる。

43歳で蝦夷地の測量も終わり、探検家としての仕事からは引退した。まだ石高取りには至らないが「普請役」として低い身分ではあるが参拾俵3人扶持の一応はっきりと侍と言える地位についた。仕事は引き続き諜報活動であるから密偵である。かなり変装がうまく、時には乞食に身をやつして全国を廻った。詳細は秘匿されているが東北、伊豆などで鎖国体制を脅かす状況の調査を行ったとされている。

林蔵は測量技術の習得には熱心であった。通商を求めるロシアの使節ゴローニン少佐が松前藩に捕らえられたと聞けば、経度観測の技術を聞き出しに行った。フィッセルの日本風俗備考にこの様子が書いてあるが、林蔵は非常に饒舌でゴローニンの気を引く測量図などを見せながら、何日も通い、しつこく聞き出したようだ。

シーボルトにも近づき、測量技術を習得しようとした。おそらく、ゴローニンの時と同じように、いろいろと探検の話をして、禁制の日本地図なども見せたことだろう。シーボルトは林蔵を信用して幾つかの品を送った。保身に聡い林蔵はこれを幕府に密告したのである。ただ単にシーボルトの手紙を封も開けずに上司に差し出しただけで、密告ではないという弁護論もあるが、それは成り立たない。林蔵は、密偵を稼業としていたのだ。結果がどうなるかも判っていたはずだ。「封をあけずに」というあたりがそれを示している。このため、シーボルトは追放を受け、鳴滝塾は閉鎖されたし、高橋景保は獄死した。高橋も林蔵の師匠に当たる人だ。

シーボルトは「たとえ密告者であるとしてもその功績を無視することはできない」として樺太の海峡に間宮の名をつけて報告した。このシーボルトの立派な態度は林蔵の立場をさらに悪くしただろう。シーボルトを慕う弟子たちは林蔵を裏切り者として大いに非難した。林蔵が幕府密偵であることは知識人の間に知れ渡り、フィッセルなども林蔵が長崎の出島に現われただけで、次の犠牲者を思い、引き起こした恐怖を記述している。

武士道に基づく信義が重んじられた時代には林蔵の評価は高くなりようが無かった。評判の悪い林蔵が再び持ち上げられるようになったのは、明治になって日本の対外侵略が盛んになってからである。1855年の下田条約で日本人の進出がまったく無かったにもかかわらず、樺太の帰属が未定とされたことには、林蔵により海峡が発見されたことが大きな重みとなっている。その後千島樺太交換条約で樺太はロシア領となったが再び南半を占領したりしたのも、間宮海峡を名目に出来たからだ。林蔵の貢献度は大日本帝国にとって重要なものだったのだ。

領土問題では探検家の業績がものを言うが、間宮林蔵は密偵だったからこそ探検の目的を理解していたと言える。最上徳内はエトロフを最初に探検した日本人だが、「ロシア人がすでに住み着いている」という報告だから正直すぎて領土問題では使えない。今も政府には評価されていない。しかし、政府の都合は変わることがある。林蔵が石見藩の密貿易を隠密調査したことは、竹島処分つまり、「朝鮮人が自由に行き来している竹島は日本領でないから渡航することはまかりならぬ」という処置につながり、鎖国政策には役立ったのだが、今となってはこの記録が竹島が韓国領であることの、ひとつの根拠となってしまっている。ただし、この時の竹島は鬱陵島のことを指していたらしい。

間宮林蔵を偉人として顕彰するのはたいがいにした方がいい。弱点もあり、批判もあり、それを全部含めた上で、十分魅力的な人物だ。士農工商の封建制度に人々が縛り付けられていた、今から200年前の時代を精一杯生きた人物として評価できる。あの時代、才能はあっても百姓の家に生れたら、林蔵以上の生き方はあり得なかっただろう。

高松城水攻めの戦略問題 [歴史への旅・武士の時代]

高松城水攻めの戦略問題

備中高松城の水攻めは戦国時代、天下統一の過程における一大事件としてよく知られているが、これには、太閤記などの物語性を持った記述の普及が大きな役割を果たしている。しかし、脚色された史実が伝わったがために、実像の理解は逆に困難になった。高さ12間長さ1里の土木工事が機械力無しに12日間で出来たなどという荒唐無稽なことが書かれているからである。近年、実証的研究が進み、水攻めはもっと現実的な規模でのものであったことがわかって来て、実像も明らかになってきた。梅雨時に城の周りの増水で自然に湖水が出来る地形を見れば、水攻めも決して奇想天外な戦術ではなく、ごく自然の成り行きとして発想されたものだということがわかる。

水攻めにまつわる戦略問題に関しても、太閤記の脚色を排除して、自然な理解を試みる必要があるだろう。これまでの太閤記に影響された解釈は清水宗治の極端なまでの毛利への忠誠心に依拠しており、現実味が薄すぎる。清水宗治が毛利に特別な恩義を感じる根拠として息子源三郎の誘拐事件が持ち出されているが、別に毛利が救い出してくれたわけでもなく、救出のために、有給休暇をくれただけのようなものだから、特別な忠誠の根拠としては貧弱としかいいようがない。清水は土豪だから元々はこのあたりを支配していた浦上家に仕えたはずで、それが毛利に仕えるのはいわば寝返りであり、主君に対する忠義を全うするならむしろ毛利と戦うことにならねばならない。

この問題を理解するには、まず第一に当時の状況を客観的に見ておかねばならない。今川、斉藤、六角、三好を次々に倒して畿内を支配した織田信長の権勢が全国に抜きんでていることは誰の目にも明らかであった。上杉、徳川、伊達も従属し、もはや西国の毛利を残すのみとなっていた。毛利としてももはや織田を倒して全国制覇する意図は持ちようがなく、織田軍との戦いは、あくまでも有利な和睦をするための条件闘争でしかありようがなかった。太閤記が言うような毛利と織田の主面衝突ではなかったのだ。

このような局面で織田軍を迎え撃つ先陣を任された清水宗治は武将として非常に難しい立場に立たされたことになる。普通の戦争のように敵を撃破して勝利を収める戦いではない。3万の軍勢に5千で立ち向かわねばならないし、たとえ先陣を崩したとしても、毛利の本隊は決して全力で突撃してくれないのである。清水宗治に与えられた任務は、織田軍の出鼻をくじき、僅かの軍勢で大きな損害を与えることで、毛利の本隊との戦闘の困難を思い知らせることである。毛利は境目七城の戦いを根拠に有利な講和を狙って控えているだけだ。

だから、毛利からの指令は、先制的急襲ではなく最初から篭城戦であった。つまり、城壁を利用して落城まで果敢に戦い、しゃにむに攻める織田軍に最大限の損害を与えることである。毛利は織田軍の戦闘をよく研究していた。織田軍の身上は、桶狭間の合戦に見られるような機動性にある。即戦速攻で敵の中心部を叩く戦法だ。逆に言えば軽装備で、持久戦に対する備えがない。攻城戦は不得意である。伊勢の北畠を攻めた時も、大河内城に性急な夜襲攻撃をかけて多大な損害を出している。

境目七城の守りを固めれば、織田軍は短期決戦の城攻めを無理に行い、損害を出す。城は落とすだろうが長期の戦いで全軍の疲弊は甚しい。そこに毛利の大軍が前進してくるとなれば、織田軍は戦意を維持することも難しいだろう。毛利はまちがいなく休戦交渉で有利な条件が獲得できる。これが毛利の戦略であった。境目七城はそのための捨石でしかない。清水宗治には、難攻不落に城を持ちこたえることにより、織田方に多大の損害を与えて厭戦気分に陥いらせ、毛利優勢の講和を待つ以外に生き残る道はなかった。

しかながら、織田軍の総大将羽柴秀吉はすでに信長とは異なる独自の戦争スタイルを確立していた。大軍に十分な補給路を与え常に持久戦に備える。戦闘よりもむしろ政治交渉で従属を促すやり方である。このため、進撃は従来の織田軍の機動性からは考えられないくらいゆっくりとしたものになった。3月に姫路を出撃して、じわじわと前進し、備中高松城に表れたのはもう5月になってからである。明智光秀の謀反を予測して、わざとゆっくりした進軍をしたなどど言われる所以である。

毛利も、捨石全部が有効に働くとは考えていない。いくつかの城が早期に降参したりすることは想定している。そのために7城に軍勢を分けたのである。秀吉の政治工作は当然清水宗治にも及んだ。その内容は降伏した場合備中一国を与えるといったものだった。これは高松の土豪に過ぎない清水宗治にとって、非常に良い条件のように言われているが、実はそうではない。

備中は言うもでもなく毛利配下小早川の所領である。織田がすでに持っている所領をくれるのではなく毛利から取れと言う事だ。つまり、対毛利戦の先頭に立って主君小早川を倒せということである。毛利の本隊に向かって小勢で立ち向かえば戦場の露と消えるのは必定である。清水宗治が死んでしまえば備中一国云々の約束も無きに等しい。これで清水宗治の進退は窮まった。清水宗治には降伏と云う退路も塞がれてしまっていたのだ。

結局のところ織田軍は速攻戦略を取ると踏んだ毛利の思惑ははずれた。秀吉は高松城に短期決戦を挑まず、じっくりと水攻めにした。攻撃側には殆ど損害が出ない。補給も十分で疲労もない。あてが外れた毛利の本隊は足守川河畔に到着しても、全面衝突に踏み込んで講和の機会を逃してはならず、手をこまねくばかりだった。ついに、意に反して織田側優勢のままの講和交渉になってしまった。

秀吉は毛利に厳しい講和条件を提示してきたが、本能寺の変が起こり、条件を緩めた。しかし、清水宗治の自決にはあくまで拘った。秀吉の破格の条件を断った武将を毛利に残してしまったのでは、清水に続けとばかりに毛利の士気を極限まで高めてしまう。秀吉の政治工作を断ることの重みを天下に思い知らせる必要もあった。

一方毛利も実は清水宗治を助けることに熱心ではなかった。なぜなら、毛利にもどった清水には、秀吉の条件に見合った処遇を与える必要があるからだ。一国を与えるといっても、それは小早川や吉川の領地を取り上げなければ出来ないことだ。元就の死後結束を固める苦労をしてきた毛利に内紛のタネを作るだけである。本能寺の変を毛利方が知らなかったということはないだろう。明智光秀もあらゆるルートで情報を流した。清水宗治の自害で決着をつけることが、毛利にとっても、明智を倒して日本の支配者になると見なされる羽柴秀吉との最善の講和条件だったのである。退却する織田軍を追撃しなかったことには何の不思議もない。

清水宗治には自害して果てる以外に道は残されていなかった。しかも戦争の始めからそうなることが予想された。宗治が仏教的無常観の世界に向かうのも自然な成り行きであった。清水宗治は運命に逆らわず、辞世を残して高松城に果てた。

備中高松城の水攻めは戦国時代、天下統一の過程における一大事件としてよく知られているが、これには、太閤記などの物語性を持った記述の普及が大きな役割を果たしている。しかし、脚色された史実が伝わったがために、実像の理解は逆に困難になった。高さ12間長さ1里の土木工事が機械力無しに12日間で出来たなどという荒唐無稽なことが書かれているからである。近年、実証的研究が進み、水攻めはもっと現実的な規模でのものであったことがわかって来て、実像も明らかになってきた。梅雨時に城の周りの増水で自然に湖水が出来る地形を見れば、水攻めも決して奇想天外な戦術ではなく、ごく自然の成り行きとして発想されたものだということがわかる。

水攻めにまつわる戦略問題に関しても、太閤記の脚色を排除して、自然な理解を試みる必要があるだろう。これまでの太閤記に影響された解釈は清水宗治の極端なまでの毛利への忠誠心に依拠しており、現実味が薄すぎる。清水宗治が毛利に特別な恩義を感じる根拠として息子源三郎の誘拐事件が持ち出されているが、別に毛利が救い出してくれたわけでもなく、救出のために、有給休暇をくれただけのようなものだから、特別な忠誠の根拠としては貧弱としかいいようがない。清水は土豪だから元々はこのあたりを支配していた浦上家に仕えたはずで、それが毛利に仕えるのはいわば寝返りであり、主君に対する忠義を全うするならむしろ毛利と戦うことにならねばならない。

この問題を理解するには、まず第一に当時の状況を客観的に見ておかねばならない。今川、斉藤、六角、三好を次々に倒して畿内を支配した織田信長の権勢が全国に抜きんでていることは誰の目にも明らかであった。上杉、徳川、伊達も従属し、もはや西国の毛利を残すのみとなっていた。毛利としてももはや織田を倒して全国制覇する意図は持ちようがなく、織田軍との戦いは、あくまでも有利な和睦をするための条件闘争でしかありようがなかった。太閤記が言うような毛利と織田の主面衝突ではなかったのだ。

このような局面で織田軍を迎え撃つ先陣を任された清水宗治は武将として非常に難しい立場に立たされたことになる。普通の戦争のように敵を撃破して勝利を収める戦いではない。3万の軍勢に5千で立ち向かわねばならないし、たとえ先陣を崩したとしても、毛利の本隊は決して全力で突撃してくれないのである。清水宗治に与えられた任務は、織田軍の出鼻をくじき、僅かの軍勢で大きな損害を与えることで、毛利の本隊との戦闘の困難を思い知らせることである。毛利は境目七城の戦いを根拠に有利な講和を狙って控えているだけだ。

だから、毛利からの指令は、先制的急襲ではなく最初から篭城戦であった。つまり、城壁を利用して落城まで果敢に戦い、しゃにむに攻める織田軍に最大限の損害を与えることである。毛利は織田軍の戦闘をよく研究していた。織田軍の身上は、桶狭間の合戦に見られるような機動性にある。即戦速攻で敵の中心部を叩く戦法だ。逆に言えば軽装備で、持久戦に対する備えがない。攻城戦は不得意である。伊勢の北畠を攻めた時も、大河内城に性急な夜襲攻撃をかけて多大な損害を出している。

境目七城の守りを固めれば、織田軍は短期決戦の城攻めを無理に行い、損害を出す。城は落とすだろうが長期の戦いで全軍の疲弊は甚しい。そこに毛利の大軍が前進してくるとなれば、織田軍は戦意を維持することも難しいだろう。毛利はまちがいなく休戦交渉で有利な条件が獲得できる。これが毛利の戦略であった。境目七城はそのための捨石でしかない。清水宗治には、難攻不落に城を持ちこたえることにより、織田方に多大の損害を与えて厭戦気分に陥いらせ、毛利優勢の講和を待つ以外に生き残る道はなかった。

しかながら、織田軍の総大将羽柴秀吉はすでに信長とは異なる独自の戦争スタイルを確立していた。大軍に十分な補給路を与え常に持久戦に備える。戦闘よりもむしろ政治交渉で従属を促すやり方である。このため、進撃は従来の織田軍の機動性からは考えられないくらいゆっくりとしたものになった。3月に姫路を出撃して、じわじわと前進し、備中高松城に表れたのはもう5月になってからである。明智光秀の謀反を予測して、わざとゆっくりした進軍をしたなどど言われる所以である。

毛利も、捨石全部が有効に働くとは考えていない。いくつかの城が早期に降参したりすることは想定している。そのために7城に軍勢を分けたのである。秀吉の政治工作は当然清水宗治にも及んだ。その内容は降伏した場合備中一国を与えるといったものだった。これは高松の土豪に過ぎない清水宗治にとって、非常に良い条件のように言われているが、実はそうではない。

備中は言うもでもなく毛利配下小早川の所領である。織田がすでに持っている所領をくれるのではなく毛利から取れと言う事だ。つまり、対毛利戦の先頭に立って主君小早川を倒せということである。毛利の本隊に向かって小勢で立ち向かえば戦場の露と消えるのは必定である。清水宗治が死んでしまえば備中一国云々の約束も無きに等しい。これで清水宗治の進退は窮まった。清水宗治には降伏と云う退路も塞がれてしまっていたのだ。

結局のところ織田軍は速攻戦略を取ると踏んだ毛利の思惑ははずれた。秀吉は高松城に短期決戦を挑まず、じっくりと水攻めにした。攻撃側には殆ど損害が出ない。補給も十分で疲労もない。あてが外れた毛利の本隊は足守川河畔に到着しても、全面衝突に踏み込んで講和の機会を逃してはならず、手をこまねくばかりだった。ついに、意に反して織田側優勢のままの講和交渉になってしまった。

秀吉は毛利に厳しい講和条件を提示してきたが、本能寺の変が起こり、条件を緩めた。しかし、清水宗治の自決にはあくまで拘った。秀吉の破格の条件を断った武将を毛利に残してしまったのでは、清水に続けとばかりに毛利の士気を極限まで高めてしまう。秀吉の政治工作を断ることの重みを天下に思い知らせる必要もあった。

一方毛利も実は清水宗治を助けることに熱心ではなかった。なぜなら、毛利にもどった清水には、秀吉の条件に見合った処遇を与える必要があるからだ。一国を与えるといっても、それは小早川や吉川の領地を取り上げなければ出来ないことだ。元就の死後結束を固める苦労をしてきた毛利に内紛のタネを作るだけである。本能寺の変を毛利方が知らなかったということはないだろう。明智光秀もあらゆるルートで情報を流した。清水宗治の自害で決着をつけることが、毛利にとっても、明智を倒して日本の支配者になると見なされる羽柴秀吉との最善の講和条件だったのである。退却する織田軍を追撃しなかったことには何の不思議もない。

清水宗治には自害して果てる以外に道は残されていなかった。しかも戦争の始めからそうなることが予想された。宗治が仏教的無常観の世界に向かうのも自然な成り行きであった。清水宗治は運命に逆らわず、辞世を残して高松城に果てた。

和気清麻呂 [歴史への旅・貴族の時代]

戦前の歴史教育では、道鏡の悪企みを打ち破り、萬世一系の天皇家を守った忠臣として和気清麻呂の名は欠かすことのできないものだった。具体的にどうやって守ったかというと、「血縁のないものは天皇になれない」という八幡神の「お告げ」を、迫害を恐れず正直に伝えたと言うことであるから、この話自体が神話でしかない。宇佐八幡宮神託事件と言われるものであるが、これでは歴史として扱い様がないから戦後の歴史教科書には名前も出てこない。

しかし、和気清麻呂という人物が実在し、神話的な業績が伝えられるほど大きな働きがあったこともまた事実の反映だろうと思われる。続日本紀には宇佐神宮の神託以外にも何度か和気清麻呂が出てくる。

もともと和気の一族は備前磐梨郡あるいは藤野郡あたりの地方豪族だった。その元をたどれば、おそらく製鉄技術を持って大陸から渡来した一族だっただろう。渡来系として知られる秦氏と近く、また先祖神に鐸石別命とか稚鐸石別命といった石にちなんだ名前が出てくることから推察される。藤野郡の地方豪族は七世紀になって大和族の支配が全国に及ぶとこれに従属して地方官となって行った。国司は中央から派遣されるが、郡司は土着の豪族に与えられた地位である。平城京が出来て律令制が整って来ると地方官はその子女を釆女あるいは衛士として都に送ることが義務付けられた。磐梨別乎麻呂の娘、広虫とその弟清麻呂が都に出仕したのは七五〇年頃のことだ。

大和の国は豪族の連合体から天皇家を中心とする統一国家への変貌を見せており、行政を担当する官僚の出現が必要だった。それまでは、蘇我、物部といった有力豪族の連合体で出来ていた政権を大和朝廷が単独で支配するようになり、独自の政策を、有力部族に頼らずとも隅々まで行き渡らせることが出来る機構が生まれていた。しかし、そういった機構の実質は権力を持った有力者が握り、政争が繰り返されることになった。藤原不比等、長屋王、藤原四兄弟、橘諸兄、そして藤原仲麻呂と、目まぐるしい政権の変遷があった。奈良時代というのは皇位をめぐって大和族内での争いが絶えず、血を血で洗う内紛の連続だった。十七条憲法も律令も、下々に与えられた法であり、天皇や有力者を規制する条項は何も無いのだから止むを得ない。

清麻呂が出仕して登用されたのは兵衛という警備担当の下級職で従八位下の位階だったはずだ。年季があければ国に帰ることも出来たのだが、姉弟は都に残った。文書が巧みだったので、おそらく当番表の作成とか見回り計画の設定とかの、計画管理の手腕を認められたのだろう。当時、読み書きのできる人はそう多くなかった。文章力、企画力が評価され、七六五年には従六位になっている。従六位は少佐であり、衛士から番長、少志、大志、少尉、大尉を経なければならない。四年に一度の進級試験があったのだが、全部合格したとしても本来ならここまでで二〇年かかるはずだ。それを一五年で駆け上がったのだから異例の出世ではある。中国の制度をまねていたが、科挙ほど厳格なものではなかったようだ。高官の師弟でないものは、清麻呂のように従八位から試験で進級しなければならなかったのだが、高官の師弟はもっと上位から始められる隠位の制があり、地位は世襲的側面も含まれていた。

清麻呂の場合も、孝謙天皇のお側付きとなった姉広虫の引きがあったことは十分伺える。女官の場合、位階を世襲できないのだが、試験制度はなく、気に入られれば役割りに合わせて位階が上がり、弟への配慮を天皇に頼むことも出来たはずだ。孝謙天皇も、藤原仲麻呂の傀儡から離脱し、自分なりの政治を進めるために子飼いの官僚を必要としていた。藤原仲麻呂の乱があって、その後の混乱を治めるには有能な官僚が役立ったから、このときの貢献も大きかったと思われる。それまで藤野別真人清麻呂などと呼ばれていたはずだが、このころから和気宿禰清麻呂を名乗るようになっている。

孝謙天皇は女帝であり、草壁皇子の皇統を次代に引き継ぐ使命を帯びて即位したのだが、未婚で自分には子孫がおらず、見通しが立たなかった。相次ぐ内紛・粛清で継承権者も枯渇し、天武系列は自滅しかかっていた。血を血で洗う抗争にも疲れ、仏教への傾斜を強めていたところに現れた道鏡を重んじるようになった。藤原仲麻呂の指図で淳仁天皇に譲位をして上皇となっていたが、これにも不満を持っていたのだろう。仲麻呂を追放して自ら重祚して称徳天皇に返り咲いた。しかし、皇太子を選任できない状況は変わらず、皇位承継への展望を失った称徳天皇は、日本をチベットのような祭政一致の仏教国として行くことを思いついた。

一方で留学生や識者の間では唐に習った専制国家としていく方向が模索されていた。世襲権力を無色の官僚が支えて行くという形態だ。宗教国家か専制国家か、この分岐点に立ち、祭政一致の実現を拒否する矢面に立ったのが清麻呂だったのではないだろうか。

称徳天皇自身は仏教に帰衣し、天皇でありながら道鏡を師とする出家の身であった。しかし、国全体としては、チベットのようには宗教化しておらず、皇位をめぐって、新たな政争の元になるのは明らかだった。抵抗が強く、そう簡単に宗教国家に進むことは出来ない。「道鏡を皇位につければ天下泰平」と言う宇佐八幡宮の神託というのは、これを進めるための方策の一つだっただろう。この神託を確認する任務が清麻呂に与えられた。この出発を前に、清麻呂は従五位下に進級し、貴族の中に入ることになった。六位までは地下と言われる一般人である。広虫は常に天皇の身辺にあったし、孝謙上皇とともに出家したりしている。称徳天皇は清麻呂を協力者とみなしていたように思われる。

宇佐八幡宮の神託を確かめに行けとは、どういうことだったのだろうか。宇佐に行っても八幡神に会えるわけがない。巫女の口から出てくる言葉は同じはずだ。称徳天皇は、清麻呂の報告を皇位禅譲に官僚たちを同意させる儀式として演出するつもりだったのではないだろうか。清麻呂は出発までにかなりの時間を取っている。この間、周囲の官僚たちとの議論を繰り返し、重大な結論を出したに違いない。なにくわぬ顔で出発して、八幡神のお告げとしての報告で、祭政一致路線を挫折させたのである。

八幡神と対話してきたなどといい加減なことを言うな、とはいえない。対話を命じたのは天皇なのである。自らの策略を逆手に取られた称徳天皇の怒りを買い、清麻呂は大隈に流された。この時の称徳天皇の宣命は、感情的な怒りに満ちたものであり、別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)、別部広虫売などと改名させたりもしている。しかし、抵抗の大きさを思い知らされ、祭政一致自体はあきらめざるを得なかった。やがて称徳天皇の死去で、祭政一致路線は自滅した。日本にはそれほどに根付いた宗教基盤がなかったから所詮無理な体制だったと言うことだろう。称徳天皇が後継者を決められなかったことから、皇統は天智系の光仁天皇に移った。

清麻呂は中央に復活する。しかし、天皇家を守った功労者という評価が当時からあったわけではなさそうだ。従五位に戻されたが、十年後の七八一年、桓武天皇が即位して、従四位下に進級するまで官位は据え置かれている。道鏡も下野薬師寺別当に左遷はされたが、処罰されたわけでもなく、道鏡事件の真相については謎が残る。とりわけ、最初に神託を持ち込んだ習宜阿曾麻呂がその後多島守そして日向守に栄転していることなどは、事件そのものが道鏡追い落としのために仕組まれた罠だったという説を生み出している。

桓武天皇は母親が渡来氏族であったため、皇位継承者とは見なされず、大学頭などの官職についており、清麻呂とは同僚といった関係にあった。父親の白壁王が光仁天皇となり、皇后井上内親王が廃されることで、予期せず即位することになってしまった。陪臣が必要となった桓武天皇は、かねてその力量を知っていた清麻呂を登用することにした。

桓武天皇の信任を得た高官としての、清麻呂の活躍はむしろここから始まる。播磨・備前の国司となり行政手腕を発揮した。具体的に何を整備したかは記録が明らかでないが、藤野郡は和気郡と改められたのだから、多いに功労があったのだろう。

七八六年には従四位上で摂津太夫・民部卿となり、神崎川と淀川を直結させる工事を達成した。奈良の都は大和川の堆積が進み、下流の河内湖へ淀川水系の水が流入することによる氾濫が日常的となっていた。淀川水系の水を大阪湾に流すことで、大和川の逆流を防いだのだが、同時に淀川水系を使った物流路を作ることにもなり、後の長岡京、平安京の造営への布石ともなった。

七八八年には、上町台地を開削して大和川を直接大阪湾に流して、水害を防ごうとしたがこれは失敗している。九〇〇年後、中甚兵衛の新大和川工事が行われたのと同じルートであるから目の付け所は良かったが、当時の技術に台地の岩盤は固すぎたのである。しかし、むしろ延べ二三万人を投じた大工事撤収の手際よさに着目すべきだろう。こういった工事は、政策担当者の意地で長引いて、政権の崩壊要因となったりするのが普通だからだ。清麻呂の見極めは的確だった。あくまでも冷静な計画判断力が発揮できる人物だったのだ。

奈良仏教の悪弊も有り、部族政治の呪縛が続くだけでなく、流水事情が悪くなった奈良は疫病にも悩んでいた。なんらかの解決策が必要であり、その一つとして、長岡京への遷都が検討されていた。淀川の物流も使えるようになり、難波宮の資材を長岡京の造営に再利用するといったアイデアも清麻呂が提案したものだと言われている。こうした長岡京造営への実務上の効労が桓武天皇の信頼を高めていった。

河川工事で学んだことは大きく、これをもとに長岡京の建設を中止して平安京の造営を建議した。平安京は桂川と賀茂川に挟まれ、さらに南には淀川の大きな水流があるので都の中に縦横に流水を巡らすことができる。これなら、大きな人口が張り付いても、疫病に対策に悩むこともないだろう。七九三年には自ら造営太夫となり建設計画を推進し七九四年に平安遷都にこぎつけた。和気朝臣清麻呂の位階も従三位になった。これは皇族でない官僚としては最高位だと言える。

それまでの政治というのは、すべからく権力闘争であり軍事だった。それ以外で功労を挙げた人はいなかったと言っても良い。和気清麻呂には民政という新しい分野を切り拓いたとという独創性がある。最下位から最高位まで民政功労で昇った事跡が後日の神話的な伝説を生み出したのだろう。

備前磐梨から中央政界に踊り出て、世襲貴族の仲間入りをしたかに見えた和気氏も、平安京で藤原氏の天下となってからは、政治的には、あまり出番がなかった。しかし技術的・学術的伝統を保持した家系となり、医学薬学を担当するようになって行った。代々典薬頭などを勤めている。和気種成の「大医習業一巻」が和気医道の集大成だろう。その後、もう一つの医道家系である丹波氏と合流して半井を名乗るようになり、明治になるまで半井医道が将軍家御用、和漢医学の中心であった。本家は半井になって、江戸に移ったが、傍系の和気氏も畿内の医道系で続いたようだ。江戸時代の百科事典「和漢三才図会」の序文は京都の和気仲安が書いている。

現在「和気」という姓は全国に600位あり、畿内全域に少しと、あとは岡山、愛媛、栃木に集中的に存在している。畿内の和気氏は、おそらく半井から外れた傍系の子孫だろう。愛媛の和気氏は讃岐国那珂郡の因支首(いなぎ・おびと)が八六六年に和気公の姓を賜ったことによるもので、清麻呂とは別系統になる。清麻呂が都で初めて和気を名乗ったのであるから、清麻呂が備前の出身であったにせよ、もともと岡山に和気を名乗る一族があったわけではない。岡山県和気郡には和気町もあるが、ここには「和気」を名乗る人はいない。

しかし、清麻呂の系統から、平安末期に武士となり、備中で帰農した一族があり、寛永年間に児島湾の干拓を始めた和気與左衛門が知られている。児島湾は当事、倉敷。松島村あたりまで入り込んでいた。弟の六右衛門清照は備中高松城付近に広がっていた沼地の干拓を行った。岡山の和気氏は彼らの子孫と考えられ、松島村と高松村にその系図が残っている。

栃木県の和気氏は「ワキ」と読み、塩谷郡の高原山麓に分布している。玉生村に系図があるが、これによれば清麻呂の子孫、典薬頭和気葉家が、「罪なくして下野国塩谷郡に流さる」ということが栃木和気氏の祖ということである。代々高原山神社の神官を務めているので、親族だけでなく、氏子へも苗字分けして広まったかも知れない。現在栃木県が「和気」姓の最も多い県となっている。

しかし、和気清麻呂という人物が実在し、神話的な業績が伝えられるほど大きな働きがあったこともまた事実の反映だろうと思われる。続日本紀には宇佐神宮の神託以外にも何度か和気清麻呂が出てくる。

もともと和気の一族は備前磐梨郡あるいは藤野郡あたりの地方豪族だった。その元をたどれば、おそらく製鉄技術を持って大陸から渡来した一族だっただろう。渡来系として知られる秦氏と近く、また先祖神に鐸石別命とか稚鐸石別命といった石にちなんだ名前が出てくることから推察される。藤野郡の地方豪族は七世紀になって大和族の支配が全国に及ぶとこれに従属して地方官となって行った。国司は中央から派遣されるが、郡司は土着の豪族に与えられた地位である。平城京が出来て律令制が整って来ると地方官はその子女を釆女あるいは衛士として都に送ることが義務付けられた。磐梨別乎麻呂の娘、広虫とその弟清麻呂が都に出仕したのは七五〇年頃のことだ。

大和の国は豪族の連合体から天皇家を中心とする統一国家への変貌を見せており、行政を担当する官僚の出現が必要だった。それまでは、蘇我、物部といった有力豪族の連合体で出来ていた政権を大和朝廷が単独で支配するようになり、独自の政策を、有力部族に頼らずとも隅々まで行き渡らせることが出来る機構が生まれていた。しかし、そういった機構の実質は権力を持った有力者が握り、政争が繰り返されることになった。藤原不比等、長屋王、藤原四兄弟、橘諸兄、そして藤原仲麻呂と、目まぐるしい政権の変遷があった。奈良時代というのは皇位をめぐって大和族内での争いが絶えず、血を血で洗う内紛の連続だった。十七条憲法も律令も、下々に与えられた法であり、天皇や有力者を規制する条項は何も無いのだから止むを得ない。

清麻呂が出仕して登用されたのは兵衛という警備担当の下級職で従八位下の位階だったはずだ。年季があければ国に帰ることも出来たのだが、姉弟は都に残った。文書が巧みだったので、おそらく当番表の作成とか見回り計画の設定とかの、計画管理の手腕を認められたのだろう。当時、読み書きのできる人はそう多くなかった。文章力、企画力が評価され、七六五年には従六位になっている。従六位は少佐であり、衛士から番長、少志、大志、少尉、大尉を経なければならない。四年に一度の進級試験があったのだが、全部合格したとしても本来ならここまでで二〇年かかるはずだ。それを一五年で駆け上がったのだから異例の出世ではある。中国の制度をまねていたが、科挙ほど厳格なものではなかったようだ。高官の師弟でないものは、清麻呂のように従八位から試験で進級しなければならなかったのだが、高官の師弟はもっと上位から始められる隠位の制があり、地位は世襲的側面も含まれていた。

清麻呂の場合も、孝謙天皇のお側付きとなった姉広虫の引きがあったことは十分伺える。女官の場合、位階を世襲できないのだが、試験制度はなく、気に入られれば役割りに合わせて位階が上がり、弟への配慮を天皇に頼むことも出来たはずだ。孝謙天皇も、藤原仲麻呂の傀儡から離脱し、自分なりの政治を進めるために子飼いの官僚を必要としていた。藤原仲麻呂の乱があって、その後の混乱を治めるには有能な官僚が役立ったから、このときの貢献も大きかったと思われる。それまで藤野別真人清麻呂などと呼ばれていたはずだが、このころから和気宿禰清麻呂を名乗るようになっている。

孝謙天皇は女帝であり、草壁皇子の皇統を次代に引き継ぐ使命を帯びて即位したのだが、未婚で自分には子孫がおらず、見通しが立たなかった。相次ぐ内紛・粛清で継承権者も枯渇し、天武系列は自滅しかかっていた。血を血で洗う抗争にも疲れ、仏教への傾斜を強めていたところに現れた道鏡を重んじるようになった。藤原仲麻呂の指図で淳仁天皇に譲位をして上皇となっていたが、これにも不満を持っていたのだろう。仲麻呂を追放して自ら重祚して称徳天皇に返り咲いた。しかし、皇太子を選任できない状況は変わらず、皇位承継への展望を失った称徳天皇は、日本をチベットのような祭政一致の仏教国として行くことを思いついた。

一方で留学生や識者の間では唐に習った専制国家としていく方向が模索されていた。世襲権力を無色の官僚が支えて行くという形態だ。宗教国家か専制国家か、この分岐点に立ち、祭政一致の実現を拒否する矢面に立ったのが清麻呂だったのではないだろうか。

称徳天皇自身は仏教に帰衣し、天皇でありながら道鏡を師とする出家の身であった。しかし、国全体としては、チベットのようには宗教化しておらず、皇位をめぐって、新たな政争の元になるのは明らかだった。抵抗が強く、そう簡単に宗教国家に進むことは出来ない。「道鏡を皇位につければ天下泰平」と言う宇佐八幡宮の神託というのは、これを進めるための方策の一つだっただろう。この神託を確認する任務が清麻呂に与えられた。この出発を前に、清麻呂は従五位下に進級し、貴族の中に入ることになった。六位までは地下と言われる一般人である。広虫は常に天皇の身辺にあったし、孝謙上皇とともに出家したりしている。称徳天皇は清麻呂を協力者とみなしていたように思われる。

宇佐八幡宮の神託を確かめに行けとは、どういうことだったのだろうか。宇佐に行っても八幡神に会えるわけがない。巫女の口から出てくる言葉は同じはずだ。称徳天皇は、清麻呂の報告を皇位禅譲に官僚たちを同意させる儀式として演出するつもりだったのではないだろうか。清麻呂は出発までにかなりの時間を取っている。この間、周囲の官僚たちとの議論を繰り返し、重大な結論を出したに違いない。なにくわぬ顔で出発して、八幡神のお告げとしての報告で、祭政一致路線を挫折させたのである。

八幡神と対話してきたなどといい加減なことを言うな、とはいえない。対話を命じたのは天皇なのである。自らの策略を逆手に取られた称徳天皇の怒りを買い、清麻呂は大隈に流された。この時の称徳天皇の宣命は、感情的な怒りに満ちたものであり、別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)、別部広虫売などと改名させたりもしている。しかし、抵抗の大きさを思い知らされ、祭政一致自体はあきらめざるを得なかった。やがて称徳天皇の死去で、祭政一致路線は自滅した。日本にはそれほどに根付いた宗教基盤がなかったから所詮無理な体制だったと言うことだろう。称徳天皇が後継者を決められなかったことから、皇統は天智系の光仁天皇に移った。

清麻呂は中央に復活する。しかし、天皇家を守った功労者という評価が当時からあったわけではなさそうだ。従五位に戻されたが、十年後の七八一年、桓武天皇が即位して、従四位下に進級するまで官位は据え置かれている。道鏡も下野薬師寺別当に左遷はされたが、処罰されたわけでもなく、道鏡事件の真相については謎が残る。とりわけ、最初に神託を持ち込んだ習宜阿曾麻呂がその後多島守そして日向守に栄転していることなどは、事件そのものが道鏡追い落としのために仕組まれた罠だったという説を生み出している。

桓武天皇は母親が渡来氏族であったため、皇位継承者とは見なされず、大学頭などの官職についており、清麻呂とは同僚といった関係にあった。父親の白壁王が光仁天皇となり、皇后井上内親王が廃されることで、予期せず即位することになってしまった。陪臣が必要となった桓武天皇は、かねてその力量を知っていた清麻呂を登用することにした。

桓武天皇の信任を得た高官としての、清麻呂の活躍はむしろここから始まる。播磨・備前の国司となり行政手腕を発揮した。具体的に何を整備したかは記録が明らかでないが、藤野郡は和気郡と改められたのだから、多いに功労があったのだろう。

七八六年には従四位上で摂津太夫・民部卿となり、神崎川と淀川を直結させる工事を達成した。奈良の都は大和川の堆積が進み、下流の河内湖へ淀川水系の水が流入することによる氾濫が日常的となっていた。淀川水系の水を大阪湾に流すことで、大和川の逆流を防いだのだが、同時に淀川水系を使った物流路を作ることにもなり、後の長岡京、平安京の造営への布石ともなった。

七八八年には、上町台地を開削して大和川を直接大阪湾に流して、水害を防ごうとしたがこれは失敗している。九〇〇年後、中甚兵衛の新大和川工事が行われたのと同じルートであるから目の付け所は良かったが、当時の技術に台地の岩盤は固すぎたのである。しかし、むしろ延べ二三万人を投じた大工事撤収の手際よさに着目すべきだろう。こういった工事は、政策担当者の意地で長引いて、政権の崩壊要因となったりするのが普通だからだ。清麻呂の見極めは的確だった。あくまでも冷静な計画判断力が発揮できる人物だったのだ。

奈良仏教の悪弊も有り、部族政治の呪縛が続くだけでなく、流水事情が悪くなった奈良は疫病にも悩んでいた。なんらかの解決策が必要であり、その一つとして、長岡京への遷都が検討されていた。淀川の物流も使えるようになり、難波宮の資材を長岡京の造営に再利用するといったアイデアも清麻呂が提案したものだと言われている。こうした長岡京造営への実務上の効労が桓武天皇の信頼を高めていった。

河川工事で学んだことは大きく、これをもとに長岡京の建設を中止して平安京の造営を建議した。平安京は桂川と賀茂川に挟まれ、さらに南には淀川の大きな水流があるので都の中に縦横に流水を巡らすことができる。これなら、大きな人口が張り付いても、疫病に対策に悩むこともないだろう。七九三年には自ら造営太夫となり建設計画を推進し七九四年に平安遷都にこぎつけた。和気朝臣清麻呂の位階も従三位になった。これは皇族でない官僚としては最高位だと言える。

それまでの政治というのは、すべからく権力闘争であり軍事だった。それ以外で功労を挙げた人はいなかったと言っても良い。和気清麻呂には民政という新しい分野を切り拓いたとという独創性がある。最下位から最高位まで民政功労で昇った事跡が後日の神話的な伝説を生み出したのだろう。

備前磐梨から中央政界に踊り出て、世襲貴族の仲間入りをしたかに見えた和気氏も、平安京で藤原氏の天下となってからは、政治的には、あまり出番がなかった。しかし技術的・学術的伝統を保持した家系となり、医学薬学を担当するようになって行った。代々典薬頭などを勤めている。和気種成の「大医習業一巻」が和気医道の集大成だろう。その後、もう一つの医道家系である丹波氏と合流して半井を名乗るようになり、明治になるまで半井医道が将軍家御用、和漢医学の中心であった。本家は半井になって、江戸に移ったが、傍系の和気氏も畿内の医道系で続いたようだ。江戸時代の百科事典「和漢三才図会」の序文は京都の和気仲安が書いている。

現在「和気」という姓は全国に600位あり、畿内全域に少しと、あとは岡山、愛媛、栃木に集中的に存在している。畿内の和気氏は、おそらく半井から外れた傍系の子孫だろう。愛媛の和気氏は讃岐国那珂郡の因支首(いなぎ・おびと)が八六六年に和気公の姓を賜ったことによるもので、清麻呂とは別系統になる。清麻呂が都で初めて和気を名乗ったのであるから、清麻呂が備前の出身であったにせよ、もともと岡山に和気を名乗る一族があったわけではない。岡山県和気郡には和気町もあるが、ここには「和気」を名乗る人はいない。

しかし、清麻呂の系統から、平安末期に武士となり、備中で帰農した一族があり、寛永年間に児島湾の干拓を始めた和気與左衛門が知られている。児島湾は当事、倉敷。松島村あたりまで入り込んでいた。弟の六右衛門清照は備中高松城付近に広がっていた沼地の干拓を行った。岡山の和気氏は彼らの子孫と考えられ、松島村と高松村にその系図が残っている。

栃木県の和気氏は「ワキ」と読み、塩谷郡の高原山麓に分布している。玉生村に系図があるが、これによれば清麻呂の子孫、典薬頭和気葉家が、「罪なくして下野国塩谷郡に流さる」ということが栃木和気氏の祖ということである。代々高原山神社の神官を務めているので、親族だけでなく、氏子へも苗字分けして広まったかも知れない。現在栃木県が「和気」姓の最も多い県となっている。

尊徳舛・一升舛の謎を解く [歴史への旅・武士の時代]

二宮金次郎が小田原藩領での枡改革を行ったことが良く知られているが、それまでの枡がそれほどいい加減なものであったわけではない。年貢計量の基礎となる枡については、幕府の重要施策として早くから取り組まれており、きっちりと検定も行われていた。その枡にかかわる謎を解明してみよう。

二宮金次郎が行ったのは、一俵を規定するための専用枡を決めることだった。一俵にどれだけの米を詰めるかは、俵材料の都合もあるから、全国まちまちだった。幕府が石高の換算に用いていたのは、三斗五升だが、越後では五斗とする位の開きがあった。小田原藩内でさえ違いがあり、これを利用して差益を得るものもあった。そのため、藩内での統一が必要だったが、どの規格を採用するかは、各自の主張があって決め難い状況にあった。二宮金次郎が説得力のある標準を発案して枡改革が行われたと伝えられている。

「小田原藩枡改革覚書」によれば、この枡は、一尺方形で深さ八寸八分で米という字が八十八と分解できることで説得力を持たせたものだ。この大型枡で三杯を一俵とすると計量も早い。ところが、詳細を見ると、深さ8.8寸はいいのだが、縦横は10.033寸という、如何にもの端数がついている。これでは、せっかくの語呂合わせの説得力が台無しとも見える。なぜ、このような端数がついたのだろうか。

計算をしてみると、一尺の方形枡の場合、一俵が40.72377升になり、一升の整数倍にならない。ぴったり、41升にするために、一辺を10.033とする補正の必要が生じたのだ。一尺方形で説得して、いざ実施の時点で幕府からクレームがついたのではないだろうか。一升の整数倍にしないと幕府公認の一升枡で検証できないからだ。

江戸幕府は一升の計量に非常なこだわりを持っていた。江戸と京に枡座を作り、ここで検定した「新京枡」以外の使用を禁止していたのである。「新京枡」は、それまで、織田信長が定めて、広く流通していた「京枡」に対抗した新規格で、いわば江戸幕府の基礎となったものだから、幕府の威信のかかった枡なのである。

一尺の方形枡に端数が現れた理由は、この新京枡による幕府の一升の定義が、64.827立方寸であることから来ている。これまた中途半端な数で、これなら一尺方形枡に端数が出るのは当然だろう。しかし、この数字は商人や税務関係者は「武者船」とか「虫や鮒」などと語呂合わせで覚えておく必要がある重要な数値だった。

「虫や鮒」の根拠は、幕府の新京枡の寸法が4.9寸×4.9寸×2.7寸であることに由来する。計算するとこの容積が64.827立方寸になる。それ以前に使われていた京枡の場合、5寸×5寸×2.5寸でわかりやすい。新京枡は京枡の縦横を0.1寸縮め、深さを0.2寸伸ばして計算を面倒にしたことになる。変わらない大きさに見せかけてちょっと大きくした年貢取立ての姑息な手段だったなどという解釈がなされているようだ。

しかしながら、この解釈には納得できない。地方役人ならまだしも。幕府がそんな姑息な手段を用いる必要はない。堂々と年貢を定めれば良いだけのことだ。枡の切り替えには相当な努力が必要だったわけで、それなりの理由が必要なのである。それは一体何だったのだろうか?なぜわかりやすい京枡を継承しなかったのだろうか。

二宮金次郎の枡改革の逸話が有名になったことから、一斗枡も尊徳仕法であると誤解されているようで、茨城県筑西市の花田村には尊徳仕法の一斗枡というものが残っている。その寸法は32cm×32cm×17.5cmであると公表されているが、この寸法では一斗にならない。0.5cm単位で読み取る計測では、0.5cm以下に端数が出て正確な値にならないのは当然とも言える。この枡の本当の寸法は「寸、分、厘」で測らなくてはならない。

逆算して、本当の寸法がいくらであるべきかを考えて見よう。枡を製作するには寸法を指定しなければならない。工作精度を考えれば、厘(0.33mm)の単位で寸法指定されていたはずだ。工作精度から考えてそれ以下はあり得ない。

厘以下の半端を出さずに一斗の枡を作る寸法の組み合わせは限られている。縦横の長さを10寸から11寸の間で厘の単位で決めて、深さがいくらになるかを計算して、整数からのずれをプロットしたのが、上の図である。見やすいように、対数目盛りで、発散を防ぐために0.0001足してある。整数に近いものはあるが、きっちり整数となるのは、9寸8分と10寸5分の時だけであることがわかる。極端に扁平なものも含めると、厘の桁で一斗枡を構成する組み合わせは、全部で54通りある。

縦横を10寸5分とすると深さは5寸8分8厘となり、これでぴったりとした一斗枡になる。一升枡とほぼ相似形である。花田村の枡は、縦横31.82cm、深さ17.82cmでなくてはならない。実測値とも符合する。同様に考察できて、一合枡は、縦横二寸四分五厘、深さ一寸八厘が解となる。

これを京枡で行うとどうなるか?やってみた結果、京枡では一斗や一合の枡がうまく出来ないことがわかった。厘の桁で良い整数の組み合わせがないのだ。可能な組み合わせは15通りあり、全く出来ないわけではないのだが、一合枡は底の浅いものになるし一斗枡は深く、一升枡と似た形にならなくなってしまう。なぜうまく整数にならないかと言うと、490、270は7、5、3、2の4種類の因数を含むが、500、250は5と2しか因数に含まれないので、掛け算を縦横と深さに分けるやりくりが出来ないからだ。ちなみに、5寸8分8厘は2×2×3×7×7厘という因数の組み合わせになっており、10寸5分は3×5×7である。

京枡から新京枡への転換は、一斗や一合を正確に定義して、計量を確立するために必要だったのである。わざわざ因数を増やすために五寸という切りの良い値から一分ずらした値にしたのだ。実際、この近辺で新京枡寸法以外に一斗や一合の枡をうまく作れる数値はあまりない。新京枡は数学的発見であったとも言える。江戸時代の初期に、こうした整数論的考察をして新京枡を提案した人物は、一体誰だったのだろうか?京枡統一令は1669年に出ているが、新京枡が作られ出したのは、寛永の頃といわれている。

一方で、尊徳枡については、実在に疑いが生じた。10.033寸などという寸法では、40.99299升となり、本当はぴったりと41升にすることはできない。木材やカンナを使って「毛」の精度で工作することも現実性がない。改革の目的は、一俵を定めることだったのだから、尊徳枡は、その理由に使われただけで、実際には一斗枡や一升枡を使うこともできたはずだ。花田村の一斗枡が尊徳仕法と伝えられたのは、そういった事情によるかもしれない。探しては見たが、容量41升である本物の尊徳枡はどこにも現存していないようだ。

二宮金次郎が行ったのは、一俵を規定するための専用枡を決めることだった。一俵にどれだけの米を詰めるかは、俵材料の都合もあるから、全国まちまちだった。幕府が石高の換算に用いていたのは、三斗五升だが、越後では五斗とする位の開きがあった。小田原藩内でさえ違いがあり、これを利用して差益を得るものもあった。そのため、藩内での統一が必要だったが、どの規格を採用するかは、各自の主張があって決め難い状況にあった。二宮金次郎が説得力のある標準を発案して枡改革が行われたと伝えられている。

「小田原藩枡改革覚書」によれば、この枡は、一尺方形で深さ八寸八分で米という字が八十八と分解できることで説得力を持たせたものだ。この大型枡で三杯を一俵とすると計量も早い。ところが、詳細を見ると、深さ8.8寸はいいのだが、縦横は10.033寸という、如何にもの端数がついている。これでは、せっかくの語呂合わせの説得力が台無しとも見える。なぜ、このような端数がついたのだろうか。

計算をしてみると、一尺の方形枡の場合、一俵が40.72377升になり、一升の整数倍にならない。ぴったり、41升にするために、一辺を10.033とする補正の必要が生じたのだ。一尺方形で説得して、いざ実施の時点で幕府からクレームがついたのではないだろうか。一升の整数倍にしないと幕府公認の一升枡で検証できないからだ。

江戸幕府は一升の計量に非常なこだわりを持っていた。江戸と京に枡座を作り、ここで検定した「新京枡」以外の使用を禁止していたのである。「新京枡」は、それまで、織田信長が定めて、広く流通していた「京枡」に対抗した新規格で、いわば江戸幕府の基礎となったものだから、幕府の威信のかかった枡なのである。

一尺の方形枡に端数が現れた理由は、この新京枡による幕府の一升の定義が、64.827立方寸であることから来ている。これまた中途半端な数で、これなら一尺方形枡に端数が出るのは当然だろう。しかし、この数字は商人や税務関係者は「武者船」とか「虫や鮒」などと語呂合わせで覚えておく必要がある重要な数値だった。

「虫や鮒」の根拠は、幕府の新京枡の寸法が4.9寸×4.9寸×2.7寸であることに由来する。計算するとこの容積が64.827立方寸になる。それ以前に使われていた京枡の場合、5寸×5寸×2.5寸でわかりやすい。新京枡は京枡の縦横を0.1寸縮め、深さを0.2寸伸ばして計算を面倒にしたことになる。変わらない大きさに見せかけてちょっと大きくした年貢取立ての姑息な手段だったなどという解釈がなされているようだ。

しかしながら、この解釈には納得できない。地方役人ならまだしも。幕府がそんな姑息な手段を用いる必要はない。堂々と年貢を定めれば良いだけのことだ。枡の切り替えには相当な努力が必要だったわけで、それなりの理由が必要なのである。それは一体何だったのだろうか?なぜわかりやすい京枡を継承しなかったのだろうか。

二宮金次郎の枡改革の逸話が有名になったことから、一斗枡も尊徳仕法であると誤解されているようで、茨城県筑西市の花田村には尊徳仕法の一斗枡というものが残っている。その寸法は32cm×32cm×17.5cmであると公表されているが、この寸法では一斗にならない。0.5cm単位で読み取る計測では、0.5cm以下に端数が出て正確な値にならないのは当然とも言える。この枡の本当の寸法は「寸、分、厘」で測らなくてはならない。

逆算して、本当の寸法がいくらであるべきかを考えて見よう。枡を製作するには寸法を指定しなければならない。工作精度を考えれば、厘(0.33mm)の単位で寸法指定されていたはずだ。工作精度から考えてそれ以下はあり得ない。

厘以下の半端を出さずに一斗の枡を作る寸法の組み合わせは限られている。縦横の長さを10寸から11寸の間で厘の単位で決めて、深さがいくらになるかを計算して、整数からのずれをプロットしたのが、上の図である。見やすいように、対数目盛りで、発散を防ぐために0.0001足してある。整数に近いものはあるが、きっちり整数となるのは、9寸8分と10寸5分の時だけであることがわかる。極端に扁平なものも含めると、厘の桁で一斗枡を構成する組み合わせは、全部で54通りある。

縦横を10寸5分とすると深さは5寸8分8厘となり、これでぴったりとした一斗枡になる。一升枡とほぼ相似形である。花田村の枡は、縦横31.82cm、深さ17.82cmでなくてはならない。実測値とも符合する。同様に考察できて、一合枡は、縦横二寸四分五厘、深さ一寸八厘が解となる。

これを京枡で行うとどうなるか?やってみた結果、京枡では一斗や一合の枡がうまく出来ないことがわかった。厘の桁で良い整数の組み合わせがないのだ。可能な組み合わせは15通りあり、全く出来ないわけではないのだが、一合枡は底の浅いものになるし一斗枡は深く、一升枡と似た形にならなくなってしまう。なぜうまく整数にならないかと言うと、490、270は7、5、3、2の4種類の因数を含むが、500、250は5と2しか因数に含まれないので、掛け算を縦横と深さに分けるやりくりが出来ないからだ。ちなみに、5寸8分8厘は2×2×3×7×7厘という因数の組み合わせになっており、10寸5分は3×5×7である。

京枡から新京枡への転換は、一斗や一合を正確に定義して、計量を確立するために必要だったのである。わざわざ因数を増やすために五寸という切りの良い値から一分ずらした値にしたのだ。実際、この近辺で新京枡寸法以外に一斗や一合の枡をうまく作れる数値はあまりない。新京枡は数学的発見であったとも言える。江戸時代の初期に、こうした整数論的考察をして新京枡を提案した人物は、一体誰だったのだろうか?京枡統一令は1669年に出ているが、新京枡が作られ出したのは、寛永の頃といわれている。

一方で、尊徳枡については、実在に疑いが生じた。10.033寸などという寸法では、40.99299升となり、本当はぴったりと41升にすることはできない。木材やカンナを使って「毛」の精度で工作することも現実性がない。改革の目的は、一俵を定めることだったのだから、尊徳枡は、その理由に使われただけで、実際には一斗枡や一升枡を使うこともできたはずだ。花田村の一斗枡が尊徳仕法と伝えられたのは、そういった事情によるかもしれない。探しては見たが、容量41升である本物の尊徳枡はどこにも現存していないようだ。

予科練とは何だったのか [歴史への旅・明治以後]

「今日も飛ぶ飛ぶ霞ヶ浦の 七つボタンは桜に錨」という歌はかなりの人が知っているし、多くの人が予科練を太平洋戦争の飛行士養成機関として認識している。しかし、予科練では毎日操縦訓練を行い、卒業生は飛行機乗りとなって、特攻などで、多くは、愛機と共に空に散って行ったと言う、半ばロマンチックなイメージを持っているならそれは間違っている。

予科練で本格的な飛行訓練をやった事実はないし、修了生全体の中では、戦死は8%でしかない。多くの予科練生は全く空を飛ばなかったのだ。そもそも「予科練」という学校は無かった。予科練習生というのは、海軍航空隊に所属した兵隊の身分の一つに過ぎない。階級としては、最下級の四等水兵にあたる所から始まる。

日本の軍隊は、長州藩の奇兵隊なんかがその先駆けだが、武士が、百姓町人を集めて鉄砲を持たせた所から始まった。だから、身分意識が強く、将校は自らを武士と意識して、兵隊や一般市民を見下していた。軍隊では一般市民を「地方人」と呼ぶのが常だった。地方人を徴兵して兵隊にする。一銭五厘と言われていたように、召集令状の切手代だけでいくらでも集められる。鉄砲を持たせて少し扱い方を教える。あとは上官の命令には、いつでも従うように、いじめて根性を入れればそれで良い。絶対服従を叩き込むのが訓練であった。

これには一応の理由がある。当時の戦争の勝敗を決するものは野戦兵力の突撃だった。突撃の時はなるべく早く前進したほうが、銃撃される時間が短くて被害が少ない。命を惜しんで、逡巡していると却って大きな被害を出すのだ。守る側も、阻止線を破られたら自分の命が無くなるのだから、果敢な突撃には浮き足立ってしまう。だから命令一下で命知らずの突撃が出来る軍隊が強い軍隊だった。そんなわけで日本陸軍の訓練というのは体罰・苛めで命を惜しむ気持ちを麻痺させる根性教育が中心になった。

海軍の場合は少し様相が異なる。陸軍のように兵隊を根性だけで戦わせるわけには行かない。砲術や航海術は士官のものだが、その補助にも一応の知識・経験がいる。これを担うのが古参の志願兵である下士官だった。術科学校で教育した下士官が戦争の兵力となった。一般の水兵といえば、甲板磨きや見張りといった程度の雑用しか無いのである。現場指揮官になり得ず、年功を食っても兵卒扱いされる下士官の不満の捌け口が必要だった。だからここでも、陸軍と同じような「しごき」体罰が横行した。艦船のピラミッド組織を守るためには底辺が必要だったのだ。

日本の軍隊ではこうした身分制度と「いじめ」「しごき」が組織の根幹的要素となっていた。ところが、飛行機となるとそうは行かない。上空では一人でエンジン調整から銃撃、通信など全てやらねばならないし、航空力学や電気回路の知識もいる。そう簡単にだれでも乗れるものではないのだ。飛行機に最下層の兵隊は要らない。当然、ピラミッド組織を作ることは出来ない。航空部隊というのは軍隊組織になじまなかったのだ。これが遅くまで日本海軍が巨艦巨砲主義にしがみついた一因でもある。

初期のころは飛行機は将校の専有物で、飛行訓練を行うのは「海軍飛行学生」という兵学校出身の将校に限られていたが、一九三〇年代になると、海軍の戦闘が爆撃機や戦闘機を多用する航空機戦術主体になってきて、飛行機を指揮官であるはずの士官の専有物としておくわけには行かなくなった。いくら巨艦巨砲主義であっても、やはり、空を飛ぶ兵隊は必要だったのだ。

海軍の飛行機は航空母艦から出撃するのだが、飛行機搭乗員を養成するために陸上に航空隊を作った。海軍の兵隊から選抜して「飛行練習生」あるいは「操縦練習生」として航空隊で操縦訓練をしたが、思わしくなかった。当時の一般の人たちは、もちろん飛行機に乗ったことはないし、自動車の運転もしたことがない。尋常小学校卒が普通だったから学識も足りない。ピストンやシリンダーという言葉も知らないし、エンジンなど見たことも無いのが普通だった。全く経験のないものを学ぶのは、特に年を取ってくると難しい。今でも携帯電話の使い方は高校生が一番詳しい。うんと若いときに飛行機乗りの勉強を始めたほうが良い。

そんな事で高等小学校程度の子供たちを最初は横浜、次いで霞ヶ浦の航空隊に集めた。これが予科練乙種である。だから予科練という学校は無い。予科練習生というのは航空隊における身分でしかない。その後、一般学はもう少し勉強しておいたほうが良いと言う事で、中学四年終了程度の子を集めた。これが甲種予科錬生だ。予科練はあくまでも「飛行予科」練習生であり、飛行練習生となる前の教育を受ける所だ。したがって、カリキュラムは殆どが、手旗信号とか、鉄砲の撃ち方とかの軍隊教育と数学、機関学、爆薬学、弾道学といった座学だった。それに帝国軍人精神を鍛える体育科目が加わった。体罰・苛めも相当なものだった。飛行訓練をする所ではなかったのだ。

アメリカでは航空機が増えたころから、将校をどんどん飛行機乗りに登用し、将校の枠を広げたのだが、帝国海軍では将校は指揮官であって現場で闘う兵隊ではないという観念をくずすことは無かった。海軍兵学校の飛行学生は最後まで少数に留まった。空を飛ぶ魅力につられて、予科練を志願した子どもは多く、選抜はかなりの競争となった。中学四年と五年の一年の募集時期の違いだけだったのだが、予科練はあくまでも下士官養成のためで、幹部養成の海軍兵学校とは根本的に違っていた。